農(業)の未来は開けている、後半

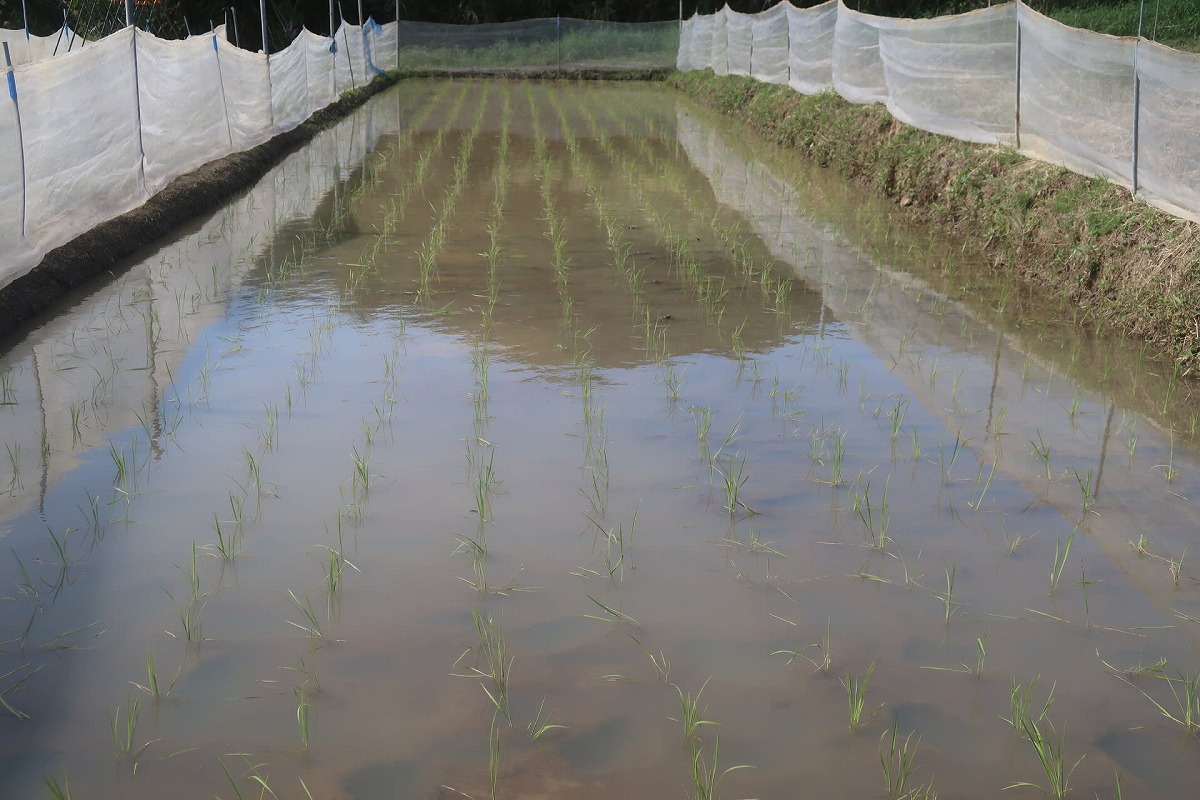

3番田んぼの田植え4日目の様子。手前の稲が風で弱っている。立ち直りつつあるので、様子を見ている。

昨日、この先10年後の日本農業のことを書いた。中山間地の農業が不可能になり、人が住まない場所になる。その過疎化した中山間地に暮らすことが、希望のある生き方ではないか。今日は続けて、そうした中山間地で暮らすこと全般を具体的に書いてみたい。

その前に訂正を、昨日のぼたん農園の中まで、一緒に台湾に行く人から、私が書いた台湾の農業の自給率が間違っていると指摘してくれた。台湾の農業は日本の自給率よりも低いと言うことだった。調べたら確かに間違っていた。台湾の高い自給率について書かれたものがあった。つい信じてしまい間違って書いてしまった。申し訳のないことだった。

台湾も日本と同じで、急速に自給率を下げたようだ。多分日本と同じような理由だろう。農業をやる人が居なくなっているのかもしれない。台湾、韓国、日本と、東アジア3国は揃って自給率が低い国になる代わりに、工業製品の生産国になったと言うことか。

人間は化石燃料を拒否して、自給自足可能なのだ。開墾して食糧自給をすると言うことは、30代に体験したことである。水も電気もない場所。山奥の杉林を手に入れて、シャベルだけで実現した自給自足まで5年。70歳になり、また石垣島で試みていることである。

日本は方角を失い、おかしな方角に進んで行く。10年後には、失速して様々な混乱が起こるだろう。必要な社会基盤が危うくなって行く。社会にいらない人間には、社会は何もしてくれないと考えた方が良い。その中で、自分の生き方を見付けなければ成らない。混乱した不安定社会から離れて、生きる方法を模索すべきだ。

今度の石垣島での冒険は「のぼたん農園」である。始めからみんなで目指す自給方法を模索している。70歳を超えて、昔ほど体力が無いこともある。化石燃料を使うことにした。もう10年ほどしか時間が無いからである。3年目に入った。田んぼを作るのも、ユンボを使った。昔はシャベルだけだった。

まず場所が重要である。どのような土地を選ぶかでその人間が変っていく。弘法大師空海は和歌山県の山中高野山を選んだ。道元禅師は福井県の山中に永平寺を開いた。その人を作り出す場所がある。北海道の山中が合うという人も居れば、西表島が適合する人も居る。

自給生活をするのであれば、まず自分に合う場所を探す必要がある。実際に行って見て決める必要がある。まず空気に肌が合う場所という所が在る。これは直感力が鋭くなければ分からない。ここならやれると、ここでやりたいという場所を訪ね歩くことだ。私は絵を描きながら、(そうすれば疑われないので)あちこちを歩いた。

ここぞという場所との出会いは、何かが導いて決めてくれる。自分のこだわりは捨てた方が良い。自分が成長してから、そうだったのかと分かる。空海も道元も、あの場所でなければ、成長できない自分が居たのだ。場所を間違えれば、簡単に挫折する。

今の時代は様々な誘致の条件がある。それは社会から見たものだから、一人で生きて行く自給生活なのだから、こだわらない方が良い。私ならば100万円くれると言われたらまず用心して拒否する。そうでなければどのみち、冒険の自給生活など出来ない。

様々な自給自足へのアプローチがあると思うが、それ程のどかな風流なものではないという覚悟が居る。テレビの田舎暮らしのような憧れるような暮らしではない。厳しい江戸時代の暮らしである。田舎暮らしが目的ではない。暮らしをした上でやりたいことを見付けて、その目的のために生きると言うことだと思う。

その場所の必要最小条件は水があること。井戸が掘れればそれでもいいが、水のない場所では自給生活は出来ない。石垣島で考えてみても、水のある場所は限られている。むしろ昔は人が暮らしていた場所でれば、水がある場合が多い。水道水はいやだなどというような趣味的な発想のは自給生活には余計なことだ。

井戸が掘れると行っても、上部に汚染源がある事が多い。湧き水があるとしても同じだ。近くに池があれば生息している生き物を調査すべきだ。もちろん、回りの植物の観察は念密に行う。植物相によって土壌の豊かさが分かる。土壌が悪い所、最近では産廃処理の埋め立てなどと言う場所もある。

そして地形。危険な斜面とか、過去の崩壊地形は植物を観察すれば分かる。地下水の状態も重要。そして日当たりの良い場所。私は日陰でやったために苦労をした。風の抜ける場所も要注意。出来れば雪の無い場所。自給自足は冬が厳しい。

田んぼが出来る場所でなければならない。水は水道の蛇口から細く出るくらい在れば自給の田んぼは出来る。水があり、平地が100坪在れば田んぼは作れる。お米は150キロは取れる。できる限り家に近い場所が良い。1反、(300坪、1000㎡)の場所があれば人間は家族で、自給生活が可能だ。

難しい条件選びのようだが、日本の中山間地にはいくらでもそういう素晴らしい場所が空き始めているのだ。しかもすでに家が建っていることも多い。ただ同然で手に入れることも可能になってくる。私が探した、40年前から思えば、夢のような状況が生まれつつある。

そして最も大切なことは、何を目的にしてどう生きるかである。これがなければ心豊かな暮らしにはならない。私は絵を描きたいと言うことがあった。生きている限り絵を描いていられればそれでいいと考えた。今もそれは変らない目的である。道元禅師であれば、坐禅が出来ればそれでいいと考えたのだろう。

自給自足の暮らしは手段である。生きる目的を持つ必要がある。手段を目的と間違えてはならない。企業に勤めるというのもあくまで手段である。総理大臣になるというのも手段である。何を目的にするかである。その目的のためには、自給自足の暮らしがこれからは良いと言うことになる。

そしてどんな目的にも、仲間が必要になる。絵を描くと言うことは一人で出来るように見えるが、そういう物でもない。絵を描くと言っても大抵の人が、本当の藝術としての、自分の人間に向かい合う絵を描いていない。世間の良い絵とする絵を探っているに過ぎない。それは商品としての絵画を作ろうとすればそうなる。

目的は道元のようにただ坐禅をしていることかもしれない。それぞれがこれぞという目的を見付けるほか無い。その目的のために、自給自足の道を手段とする。この先の社会はどうもそれ以外に道はないように見えてきている。私は残りの時間を、その自給自足の技術を石垣島で確立したいと考えている。