水彩人展 報告

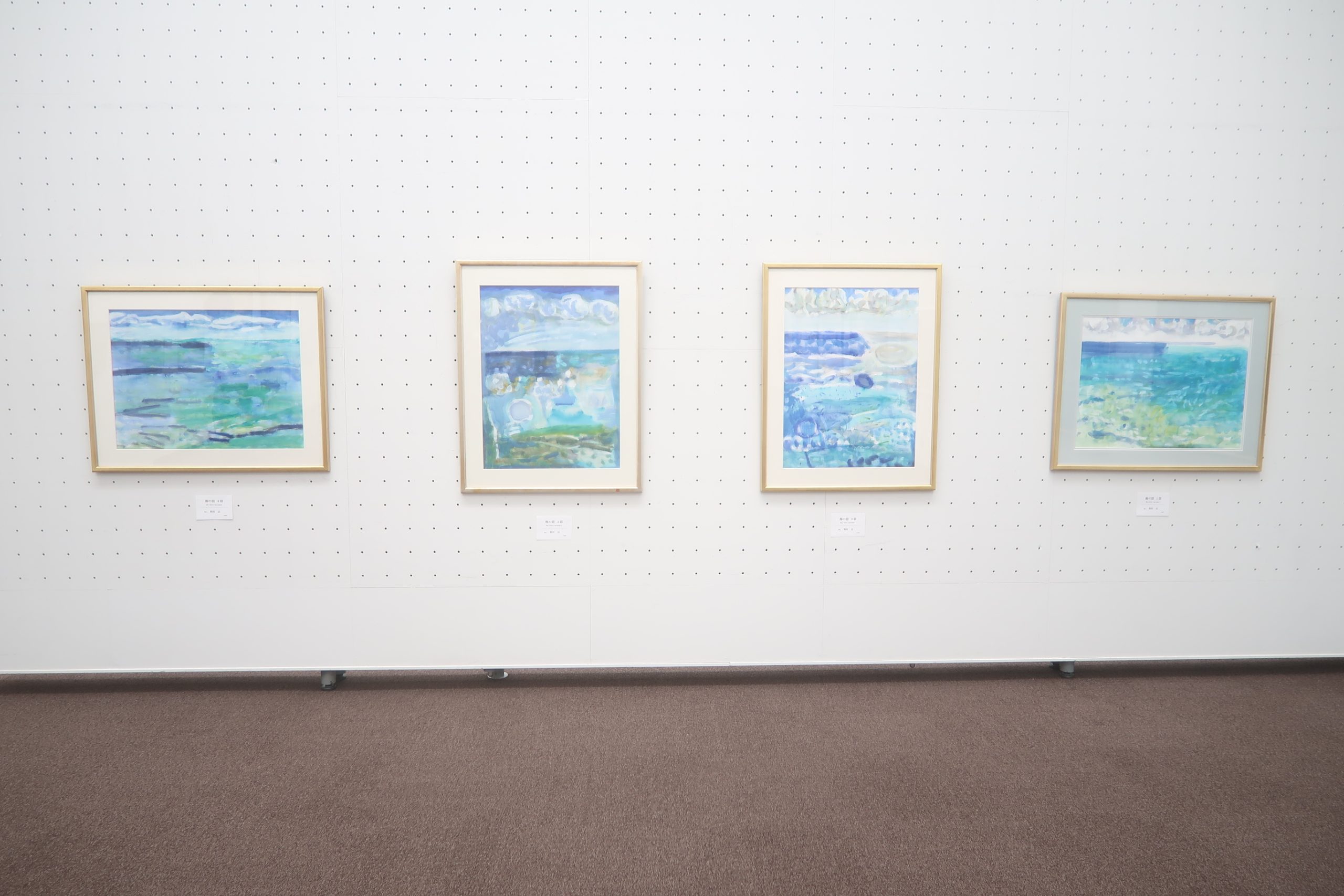

水彩人展会場に飾られた笹村の4枚の絵。

水彩人展が一昨日から始まった。その様子を報告したい。今回の展示は、また大きく変わった。一室を極端に広くとった。そして、会の中心メンバーはほぼ最初の部屋である1室に展示された。創立メンバーの4人もこの部屋にある。

今までの平等主義から、年功序列型展示に変わった。2年間私がかかわり、次の世代が頑張ってくれる展示を目指して、同人とか、古いとかいうことは無視するような展示をしていた。それに対する反動のような展示である。

私は新しい人を中心にして展示をすることで、次の盛大が意欲を持ち、成長するだろうと考えていたのだが、そうでない考えもあるということだ。這い上がってくる競争心を刺激しようという展示である。そういう考えもあるということである。民主主義的な運営というものは、様々な考えを許しあいながら時間をかけて進む。

水彩人は平等型を目指してきた新しいつもりの会だったのだが、今回の展示主任を希望した人が、ぜひ一度こういう展示がしたかったのでという希望で、今回任せて実現した。どう見えるだろうか。その見え方でこの先を考えなければならない。

いろいろ心配もありこの先どういう展示にしてゆくことなるかは重要だと思う。水彩人の内輪の人間にどう見えるかよりも、見に来てくれた人にどう見えるか、率直な意見を聞きたいものだ。案外気が付かないのかもしれない。

もう20年もよその公募団体を見たことがないので、水彩人展をよその団体と比べて考えたことがない。私にとって水彩画の仲間と、一年に一度絵を並べるということ自体が、重要な絵を描くということだったと思う。

他所の会は今も一室重視である。と聞いているが、他所の会がどうなっているかはわからないが、こういう展示もあるのかな、という所である。確かに一室の見ごたえはいつもよりもあった。自分の絵があるということにもよる。

水彩画はそもそも中判全紙までである。そう考えている。水彩画で100号を描いて居るのは、日本ぐらいである。紙に水彩絵の具で描くという技法は、中判全紙までのサイズがその本領を発揮する良さだと思っている。

どこに置いたとしても私の絵は変わることはない。当たり前のことだ。と偉そうなことを書きたいが、実はそうでもない。絵は隣に来る絵で変わって見えたりする。明るいところと暗いところではだいぶ異なる。狭いところに押し込められて置かれれば、やはりよくは見えない。

今回私は会場で一番良いところに余裕をもって飾られている。まさか私が優遇されることになるとは驚きである。私がこんなことで喜ぶとでも思っているのだろうか。これで良く見えないようではどうしようもない。確かに良く見えて割合評判もいい。嬉しいことはうれしい。

今回の27回展は水彩人をはじめてからの27年間の総決算のような展覧会のつもりで絵を描いていた。そして、見栄えのいいと思われる絵を選んだ。連作で描いていた「海の話」のシリーズの絵の中では、今回の4点よりもそのあとの方が、自分としてはしっくりしているところはあった。

日曜展示には展示しているので、見て頂ければわかるかと思う。7月に小田原に絵を運び、すでに額装をした。それは何かがあり、9月に何かがあり、小田原に来れなくなった場合、絵だけでも出してもらいたいと考えたからだ。

その後8月に描いた絵のほうが、今回の出品作よりも前に進んだように感じていた。だから、思い切ってまた小田原に絵を持って行って、入れ替えようかとも考えてみた。しかし、一度額装までしたので、今回はこの4点の展示にすることにした。

展示してみたらこれはこれでよかったのかと思っている。その理由は今回の27回展が水彩人を初めての27年間の総決算だと思ったからだ。今回27年間何をしていたのかを考える展覧会だと思うからだ。

それは自分の絵の27年がどうだったのかということである。数えればなんと、50歳の時に水彩人を始めて、心機一転しようとしたということだ。絵のことを自由に語り合える仲間の絵と自分の絵を並べたかったからだ。

そうしなければ絵が成長できないということだ。絵は一人で描いて居ると、おかしなことになるという実例をたくさん見たからだ。絵はみんなで描くもので、孤立してはならないと考えてきた。その考えが問われる場が27回展である。

展覧会が迫ると、不安が増大した。27年という歳月を考えてしまった。自分の絵はそういう意味で、見栄えのするものを選んでいる。いつもは研究というつもりで描いて居るのだが、今回はどちらかと言えば、結論ということになっている。

総決算だから、つい研究途中の絵よりも結論を示さなければならなかったのだろう。意識的なことではない。こういう気持ちはあまり良いことではない。障害研究であるはずだ。どこか弱気になった自分がいたのではないか。反省材料である。

ただ、展覧会を見て考えたことは、水彩人を始めたことは間違っていなかったということだ。水彩画というものの意味が確かに、27年の間に見えてきている。世の中では写実の水彩画が流行である。プレパト展が、全国の主要美術館で開催される時代である。

芸術としての絵画が失われてゆく時代。ただ描写に流れるということは、時代が弱まったという証拠なのだ。それは過去にも登場敷いた写実の時代は、その前にあるプリミティブな絵画を否定して現れる。

不安な時代の中で、描写だけが頼りになるものになる。そっくりであるから、間違いがない。という哲学のない考えかたなのだ。だからハイパーリアリズムは芸術のない哲学の乏しいアメリカで登場した。

今の日本がそうで、芸術に直接挑むような描き方は失われて、何でもありなら、そっくりに書いてその技術を評価させようという一種の商業主義なのだ。水彩画もそうしたある意味わかりやすい、ちゃちな価値観の中で広がっている。

しかし、これは全く間違った考えで、写実絵画は何も残すことはない。それは作者というものがいないからだ。芸術としての絵画は表現を伴うものなのだ。表現のないものが芸術の訳がない。自己表現の絵画はまだ結論が出ていない。

コンピュター革命の先にある芸術としての絵画は「私絵画」である。描くという行為を深めるということになる。自己表現の先の社会が失われてゆく中で、描くという行為に意味が移ってゆく。その描く行為がどこまで深いかが問題になる。

そんなことがあるかという答えが、水彩人展だ。ここには自己探求している絵がある。たくさんあるとは言えないが、あることはある。その意味ではこの展示は違うわけだ。自覚があるかどうかは別にして、この絵は私絵画だというものが、10人ぐらいはある。

これは貴重な場だ。絵画が失われてゆく中で、絵の方角を手探りしている仲間である。そういう人がいるから、水彩人展をやってよかったというのが、私の27回展の報告である。

私絵画の方の名前を挙げてみると。松波照慶さん。北野喜代美さん。松田憲一さん。辰仁麻紀さん。山下美保子さん。西涼子さん。相川恵美子さん。高橋わたるさん。金澤三枝さん。菱沼恭子さん。仁田亮さん。高見洋子さん。

そして27回展では関ともこさんの遺作が出ていた。明日香の素晴らしい絵だった。明日香に描きに行って、一緒に描いた時のことを思い出して涙が流れた。合掌。