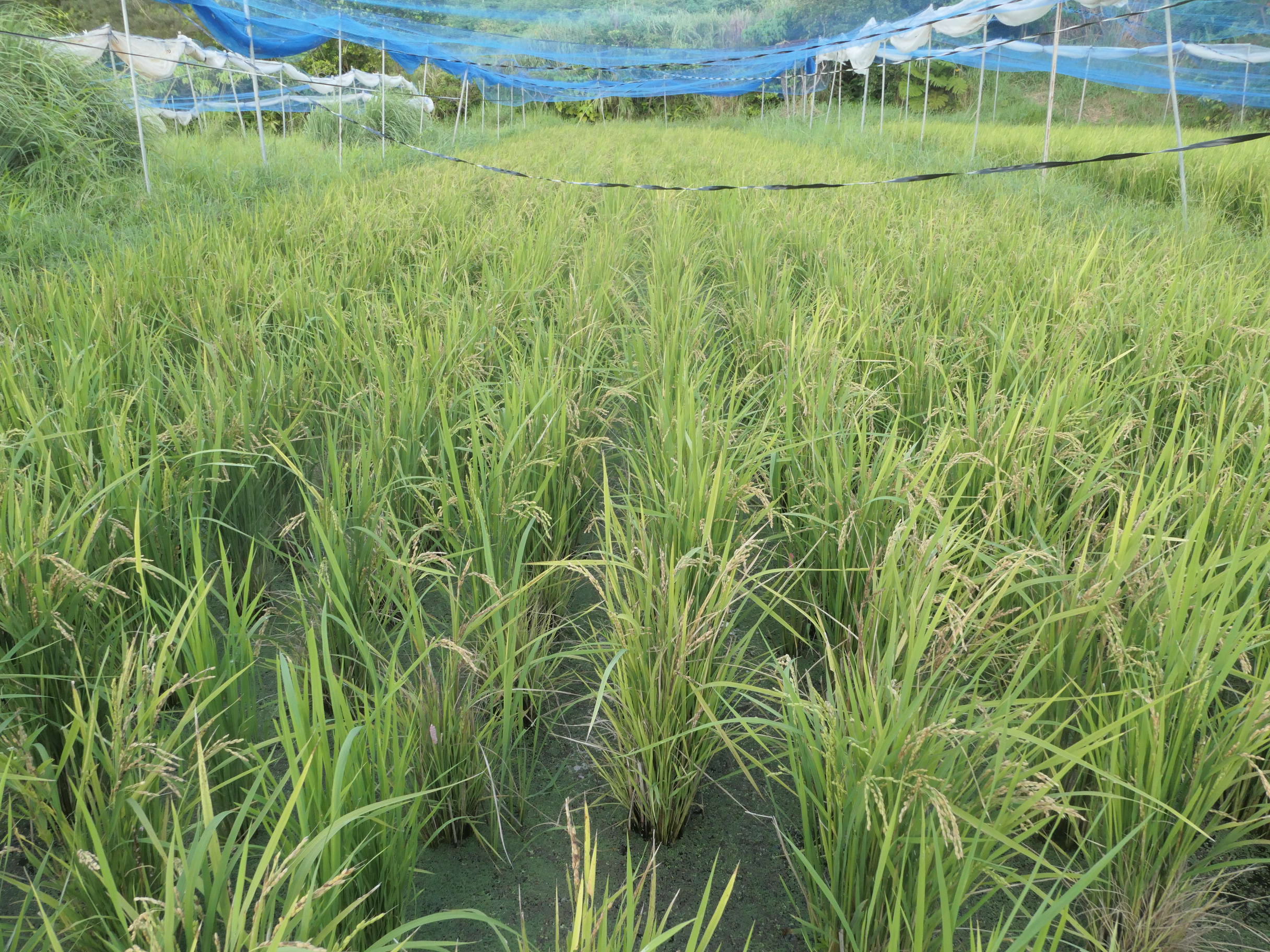

ひこばえの8月12日の様子

一番田んぼ「にじのきらめき」のひこばえとアカウキクサ

一番田んぼは田んぼの周囲を深くしてある。水を落としてもここだけは水が残る。水路にアカウキクサも残る。アカウキクサは水を落とし、土に戻って行く。このときに窒素を田んぼの土に供給する。アカウキクサを増殖し続けることで、良い田んぼの土壌になると考えて居る。

良い田んぼの土壌と言っても難しいが、まず水漏れをしない土壌ではあるが、浸透性のある土壌。と言っても縦浸透があると、のぼたん農園では水が足りないので、縦浸透は少ない土壌。そして腐植質が多く含まれている土壌。稲わらを田んぼに入れれば、1ヶ月でグズグズに腐植していく。

良い田んぼ土壌になれば、田んぼに藁を戻し、籾殻を戻し、田んぼの周囲の草を戻すことで、肥料の大半をまかなうことが出来るようになると考えて居る。4年目になり、かなり土壌は良くなってきたとは思うが、まだ収量が不足気味である。後2,3年は良い田んぼ土壌になるまでかかると思う。

石垣の土壌はともかく腐植が無い。少ないと言うより無に等しい。この土壌に腐植を増やすためには、ひこばえ農法は一つの手立てだと思う。ひこばえを栽培し、その藁も身を戻す。これが年3回繰り返されるのだから、かなりの量の腐植が投入されることになる。

カワチバイのひこばえが苗代後に一本だけ残っていた。苗代にカワチバイを植えて、栽培していた。これを渡部さんが田んぼで使ってくれた。見事に実らせてくれた。カワチバイは、石垣にある熱研の作出したお米である。泡盛用の品種である。まだ登録されていないので、研究栽培と言うことで、外に出さない条件で作らせていただいた。

カワチバイは空の籾が多かった。だから唐箕掛けをするとかなり減ってしまった。また、もみすりがとてもしずらかった。もみすり機で一割ぐらいの籾が残ってしまう。出水のばらつきもかなり大きかった。もう一度作る気にはなれないお米だった。収量は多いとは言えない。

初めていわゆるインディカ種を作ってみたが、生育自体は順調である。やはり石垣の気候にはインディカ米の方が適合している。しかもインディカ種であるにもかかわらず、ひこばえも良く生育し、この通り30分ゲツ越えの満作株になっている。渡部さんのところのカワチバイのひこばえも、生育が悪くないようだ。

2番田んぼの「ゆがふもち」のひこばえ

2番田んぼの「ゆがふもち」のひこばえ

2番田んぼも良くアカウキクサが出ている。2番田んぼの「ゆがふもち」は1期作の出来が良く、良いお米が採れた。「ゆがふもち」が満作で出来た。良く転がしをしていたので、これが良い結果になったような気がする。また、石垣で長く作られてきた、「ゆがふもち」の種籾なので、気候に順応して来ている感じもある。

ただ、不思議なことにひこばえの栽培になってから、穂が2段穂になった。穂揃いにずれが生じた。たぶん稲刈り後下位分節では無いところから出た穂が多かったのだと思う。少し高く稲刈りをしたことが良くなかった。石垣のひこばえ農法は、低く刈るほど良い。

低く刈れば、下位分節から一斉にひこばえが出ることになる。それでもひこばえはどうしても、穂揃いは悪くなる傾向にある。しかし、低く刈ることで比較的穂揃いが良くなる可能性が高いようだ。しかし、これも分ゲツが良く出る品種で無ければ旨く行かない。

6番田んぼの「にじのきらめき」のひこばえ

株の無い部分はバイラス病になったために、抜いてしまった株の跡地。抜かないとさらにバイラス病が広がる。のぼたん農園にはツマグロヨコバイがたくさんいる。これも亜熱帯の特徴のような気がする。にじのきらめきは比較的感染しにくいようだが、それでも出ないわけでは無い。「ミルキーサマー」や、「とよめき」はとても感染が多かった。

対策としては、抜いてしまうほか無い。一期作ではまずバイラスが出たとは気づかない。ところが、ひこばえの栽培に入るとバイラスは出る。出てくる分ゲツの芽が最初から黄色い株である。これをどんどん抜いてしまう。どのみち分ゲツは多くなるし、株も大きくなるから、5%以下のバイラス株の出現なら問題ない。

ただし、6番田んぼのように、40センチ角に植えると、どうしても抜いてしまえば、田んぼに空白地帯が出来てしまう。最初から、ひこばえ栽培に入り、バイラス株を抜いてしまう計画で、30センチ角植えにしたほうが良い。30センチ角植えであれば、欠損した株があっても、大きな影響には成らない。

丁寧にやるならば、稲刈り後にバイラス株を取り除き、大きな株を分けて、田植をする。田植をした株はひこばえの稲刈り期に穂を付けることは無いが、動じに稲刈りをしてしまい、3回目の栽培に備えることになる。3回目の栽培では問題の無い株に成長する。

2番田んぼ「ゆがふもち」のひこばえ

3番田んぼ「にじのきらめき」のひこばえ

3番田んぼのにじのきらめきのひこばえ

3番田んぼにじのきらめきのひこばえ

3番田んぼのひこばえはとても生育が良い。平均して30分ゲツはあるのでは無いだろうか。このまま行けば、30センチ×40センチ角植えの、最高収量を記録しそうである。1番は30センチ角でそこそこ良いので、収量的には優劣付けがたいところだ。

3番田んぼはそもそも1期作の分ゲツが一番良かった田んぼだ。しかし、出穂が遅れて、ばらつき、2段階の穂になった。早く穂孕み期を迎えて、2月の一番の寒さに当たってしまった。その結果、不燃が多くなった。その後遅れて、穂が着いたのだが、良くないお米が混ざった。

その分ゲツの多かった大株のイネを稲刈りして、ひこばえの栽培に入った。やはり、大きな良い株だったためか、とても良い状態のひこばえが出た。その結果は穂の大きくなり、粒張りの良さにも現われている。この田んぼの生育の観察で、ひこばえ栽培の生育はおおよそ見えてきた。

3番田んぼにじのきらめきのひこばえ

2番田んぼゆがふもちのひこばえ

1番田んぼの「にじのきらめき」のひこばえ

もう少しで穂揃いになる。ここまで生育が順調で安堵している。ひこばえの栽培も4年目になり、おおよその生育の流れが見えてきた。改めて分かったことを整理しておく。

1,稲刈り2周前の追肥。2畝に15キロの発酵鶏糞一袋。ひこばえの色を見て、必要であれば、穂孕み期に合わせて追肥。今年はやらなかった。

2,稲刈り直後に藁はすべて戻す。

3,ひこばえ栽培期でも、転がしは入れた方が良い。土壌が嫌気性傾向に進む。

4,バイラスと思われる黄色い株は、すぐ引き抜く。

5,30㎝角植えにした方が良い。

4,1期作が良く出来ていれば、ひこばえも良くなる。

5,田んぼの周囲にしゃべる分の水路を掘り、水管理をやりやすくする。

6,畦からイネを離して植える。回りからの牧草の侵入を防ぐ。

7,品種の選択は分ゲツをしやすい品種が良い。「にじのきらめき」は悪くは無い。

8,土壌が出来てくれば、肥料は減らせる。アカウキクサのすき込みも重要。

9,田んぼは渇かさない方が良い。干しも入れない。

10.水は流し水管理が良い。水温を下げる。

1番田んぼの「にじのきらめき」のひこばえ

穂揃いまでもう一息と言うところである。田植をした1期目のイネよりも、良く育っている。一期目は生育にばらつきがあり、今ひとつの出来であったが、ひこばえになり分ゲツも採れている。20分ゲツ以上になっている。大きい株は30分ゲツ越えである。

粒張りも、1期目よりもよくなっている。特に、6番田んぼの粒張りはすごい。この生育を見ると、石垣島の稲作では一期目よりも、ひこばえの方を中心に考えて栽培した方が良いようだ。稲刈りが9月半ばであれば、3期目の栽培には入れる。12月初旬が3期目の稲刈りになるだろう。

1番田んぼのアカウキクサ

アカウキクサはリン肥料に反応する。鶏糞のようなリンの多めの肥料を与えると良く増えてくれる。アカウキクサに限らず、浮き草が水面を覆うことは大切である。一つは雑草の抑制。もう一つが、水温の上昇を抑える。

1番田んぼの「にじのきらめき」のひこばえ

ひこばえ田んぼの穂揃い期になった。あと1ヶ月で稲刈りである。初めてしっかりとしたひこばえの栽培をしているような気がする。ひこばえ田んぼになり、ほぼ草取りはしていない。イネ株の根元をアカウキクサが覆い、困るような雑草が出てこない。暑い時期なので草取りをしないで済むというのがありがたい。

この後予定では9月20日の稲刈りの予定にしている。水彩人展があるので、18日まで東京である。その後12月初旬が3回目の稲刈りの予定である。できれば、1番田んぼだけでも、3回目のひこばえ栽培に入りたいと考えて居る。ひこばえが何回ぐらい連続で出来るのかを実験してみたい。

「ひこばえ農法」は再生イネという相模原の亡くなられた小川さんがやられていた再生イネとは違う。あくまで普通のイネの栽培である。科学的に当たり前のことを、亜熱帯の気候に合わせて実現している。インドネシアのスマトラ島にあるという、「サリブ農法」を受け継いでいる。

インドネシアのサリブ農法は継続されていないらしい。田んぼがネズミによって荒らされることや、雑草の侵入が問題になるらしい。中国でもひこばえ農法は盛んに行われているが、やはりひこばえを1回とることで終えている。私は昨年3回目を収穫した。これで、どうも石垣島の気候であれば、サリブ農法の実現が可能では無いかと想像している。

サブリ農法についてのネット上の記載が、探しても見当たらない。どういうことなのかと思う。実現できなかったと言うことなのか。それなら、本気で石垣のサブリ農法に挑戦してみる必要がある。どこまでイネのひこばえが再生できるのかである。