「SDGs(エスディージーズ)」とは田んぼのことだ

「SDGs(エスディージーズ)」とは田んぼのことだ。

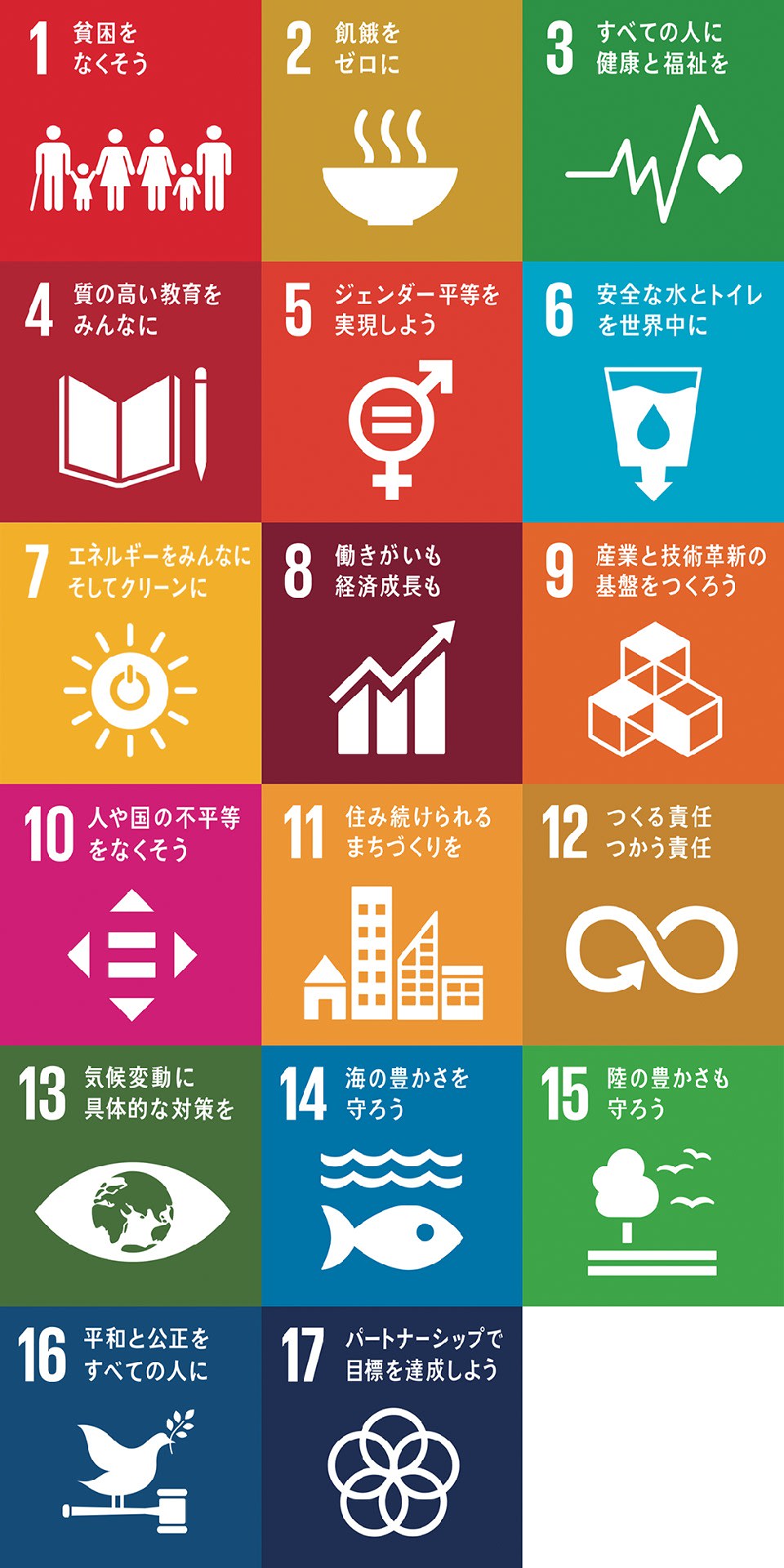

SDGsは国連が決めた17の目標である。2030年までに達成が望まれている。石垣市は、令和2年度の「SDGs未来都市」(33都市)及び、「自治体SDGsモデル事業」(10事業)に選定された。ぜひ国連の目標を石垣市が達成してもらいたいものだ。

このことで石垣市の担当部署に伺い説明をしてもらい、質問をさせて貰った。何故石垣市のSDGsの推進の計画のなかに水田の維持が入っていないのかという疑問である。担当としては意外な質問だったようで答えはなかった。市の担当者自身がSDGsにある永続性のある世界の意味を理解していないのではないかと感じた。

石垣市では、統合的取組み事業として、地域における社会課題をSDGsというツールを用いて解決していく石垣SDGsプラットフォームを構築します。多様な主体の存在する石垣市において全てのステークホルダーに配慮した最適解を導出するとともに、多層化しがちな各主体を包摂的に地域社会に取り込んでいくことを目指します。ーーー石垣市ホームページより

正直建前だけのようで、いったい何を当面の具体的な目標にしているのかが、私の頭ではよく理解できない。想像であるが、コンサル会社の下請け作業に見受ける。石垣の市民が生活感覚で書いた文章とは到底思えない。「ステ―クホルダーに配慮する」などと言われても私の頭では難しい。

国連がSDGsを作った意味は世界がこのまま進めば危うくなるという認識がある。だからこそ未来に続く社会を作るには17の目標が必要という事だ。現状に対する危機意識から産まれたものだ。どれひとつとってもこのまま行けば、世界は終わってしまうかもしれないと思える。

永続可能な社会と言えば、江戸時代の日本には、そのモデルがある。特に人口5万人の石垣島がどうすれば持続可能であるかは江戸時代の循環型社会こそモデルにしなければならないはずだ。それは石垣島の歴史的文化に反映されている。むしろ石垣島の住民の方々にはよくよく理解されているはずだ。

石垣市の未来計画に、何故水田稲作を重要なものとして取り上げていないのかが不思議な気がする。未来社会の一番の不安は食糧不足である。食糧自給の中心になる水田の意味に言及しない、未来への計画があり得るだろうか。SDGsを通してもう一度、水田の意味を考えてみる必要があるのではないか。17の目標のすべてに水田は関連してくるのではないかとおもうほどである。

少なくとも10の項目には深くかかわっている。水田が無くなれば、石垣島ではなくなるとまで思っている。伝統と歴史を捨ててしまう石垣島の未来の計画などあり得るだろうか。5穀豊穣のない豊年祭などあり得るだろうか。

ヨーロッパの環境学には農業という視点がかけていると言われている。ヨッロッパの農業が牧畜や麦であり、環境というものと対立的な産業という傾向があるからのようだ。その典型的な農業の形が植民地におけるプランテーション農業である。農業を行う事で地域の文化を崩壊させ、食糧すら生産できない地域になる。そして、近代農業ではさらに永続性が疑問視される農薬と化学肥料が広がってゆく。

ヨーロッパの文明では農業というものは環境を破壊してゆくものとしてとらえられている。しかし、東洋4000年の循環農業の歴史は、環境を育みより豊かにして行く産業としての農業が存在する。農業がおこなわれることで、環境の多様性が維持され、人間の成長もそこにあるとされてきた歴史がある。

国連がSDGsを考えた時にも、農業の意味合いを深く考察していないのだろうと思う。永続性のある世界とは永続性のある食糧生産の続く世界である。食べる物の生産が地球を破壊してゆくのであれば、未来の世界は閉じられたことになる。稲作農業は地球の環境を豊かなにして行くものなのだ。

具体的に考えれば、もし世界中が肉を主体の食事になるとすれば、間違いなく地球の環境は歪んでゆき崩壊してしまうだろう。増え続ける世界人口の元で、人間が永続性を考えるのであれば、米を主食にする文化を考えざる得ないのだ。コメづくりを支える田んぼの環境には、地球を守り育てる力がある。

水の星地球である。SDGsも水を中心に考える必要がある。特に石垣島の環境を考えた時には限りある水をどのように循環させるかが、永続性の為には目の前の重大な課題になる。当然石垣島で人が暮らせる人数は水の有効利用が大前提になるだろう。

水がなければ島には人は住むことができない。今石垣島の水はかなり危ういところにあると考える必要があるだろう。雨は降ってくれるが、どちらかと言えば、一気に降ることが多くなったといわれている。島の自然が保水できる限界を超えてしまい、一気に海に流れてしまうような雨が多くなっていると多く農業者や環境を保全されている人たちは見ている。

それは牧草地が増えたという事もあるだろう。サトウキビやパイナップルが増えて、田んぼが減少しているという事もある。島に降った雨を田んぼが一時的に溜めて、地下水になるというようなことが減り始めている。田んぼが減るという事は、水の循環という観点から極めて危ういことになる。

ではどうすれば田んぼの維持が出来るか。市民がイネ作りに参加してゆかなければならない。それはこれからはいよいよ農業者にはイネ作りの経営が出来ない事になってゆくからだ。農業者がやれる間はその農業者を支えなければならない。しかし、経営の困難が予想される中、稲作農家の減少は近いうちに起こると見なければならない。

その時に田んぼを維持できるのは自給として田んぼにかかわる市民になる。市民が行う自給の田んぼであれば、自分の労働時間を楽しみの時間と考えることが出来る。楽しんで食べるお米が作れるのであれば、やりたいという人は必ずいる。

主食であるコメ作りを家庭菜園を希望する人以上にいるはずである。実際に石垣島田んぼ勉強会をフェースブックで呼びかけたところ3日間ぐらいの間に30人を超えることになった。必ずやりたい人は居るはずである。石垣市の3%の人が田んぼをやれば、1500人である。どんな事でもすくなくとも3%の人は興味を持つと言われている。1500人いれば石垣島の田んぼ可能地域はすべて耕作可能だ。

子供でも女性でもお年寄りでも田んぼでは役割がある。それぞれの人が尊重され役割を担うものが、イネ作りであ。安寿と厨子王の盲目の母は佐渡島で干したお米に来るスズメを追い払う、鳥追いをさせられていたと物語にある。誰もが役割を持ちうるという事を教えてくれるのが、イネ作りである。

質の高い教育と言えば、それこそイネ作りの中にある。水土にまつわる自然と環境を知らなければイネ作りはできない。人間が暮らすための食糧生産の意味を知る。食糧生産から子供たちが遠くなった今、学校田における「作務の授業」こそ、最も大切な教育なはずである。ぜひ石垣市で自給農業を実現し、SDGsの一翼を担いたい。