10月23日の「のぼたん農園」

一番田んぼは9月23日に田植えをした、「新百姓」という雑誌の方がきてくれたので一緒に田植えをしてもらった。二畝ぐらいの田んぼだから、朝の線引きから、苗取りから、田植えまで半日ぐらいで終わった。水を落としてすぐに線を引いたので、線が見ずらかったが、狭いと線なしでも何とかなる。

補植は時々やっている。鴨がきているので、苗が倒されることがある。どういうことか、枯れてしまう苗もある。土壌は無肥料で始めた。始めて田んぼにした所が半分以上で、石もすごい。石取りをやっと終わってから、水牛による田んぼ作りをした。

水牛の「わかば」が頑張ってくれた。一日中暑い中頑張って働いてくれた。干川さんの水牛農作業技術を教えてもらうと言うことも、目的であった。干川さんは一人で水牛を扱えるが、私たちであれば二人で作業する方向で考えている。

品種は「台光」という台湾から来た品種と言われているものだ。始めて作るし、作っている人から様子を聞くことも出来ていないので、手探り状態である。根付くまでは肥料なしで様子を見たいと言うことで進めてきた。

苗代は、8月20日に作り、ここには「よみがえり」を入れた。27日になって、種を蒔いた。浸種は4日間にした。鳩胸状態。粗く耕した苗代に種を蒔いた。体力的にあまり丁寧に苗代を作れなかった。種を蒔いてから、クン炭を撒いた。

水はかぶるほどではなく、下から浸みてくると言う状態である。雨が降れば全体が濡れた。石垣島は雨もあるが、湿度が高い。だから苗代も水が少なめで十分発芽する。台光の苗作りは4週間で8月23日が田植えだ。平均六葉期ぐらいだが分ゲツは少ない苗だった。

台光の苗は堅かった。これほど堅い苗は初めてのことで、これからの成長に安心感があった。よほど大きくなる稲のようなので、40センチ間隔で苗は植えた。30センチから40センチに変えると、苗の本数は半分に減る。半分ぐらいでちょうどになる気がしている。

のぼたん農園の「ひこばえ農法」は年3回収穫がある。毎回多く取るというのはどこか弊害がある気がする。あまり採らないで、年間通して畝取りぐらいが良い目標ではないかと考えている。つまり一回には40キロぐらいの収穫をして、それを3回繰り返す。

土壌がよほど良くなれば又違うかも知れないが、現状ではまだ土が出来ていないこともある。あまり多くはとらないで、土壌を良くしてゆくという考えで行くつもりだ。そのためにもアカウキクサを繁茂させることや、草や落ち葉を入れてゆくことを考えたい。

田植えをするときにはいくらかアオウキクサとアカウキクサがあった。なかなか広がってくれなかった。田植えが終わって2週間ほどするとサヤミドロが一面に広がった。その頃からすこしづつ、ウキクサが増え始めてくれた。サヤミドロはほぼ全面を覆った。

増え始めたきっかけは、二週間したところでの「よみがえり」を少し撒いた効果のような気がする。ウキクサや藻は大歓迎である。これが水温も下げ、雑草も抑え、腐植を増やす結果になる。日に日にウキクサや藻がふえているので、田植え3週目で「剪定チップ堆肥」と「よみがえり」を撒いた。

この頃から稲の生長が目立つようになってきた。少し涼しくなり、夜の気温が下がるような季節になったことが幸いした。風は強かったので、大苗の一本植えで不安はあったが、まったく問題が無かった。苗が良かったならば、大苗の一本植えがやはり一番良い。

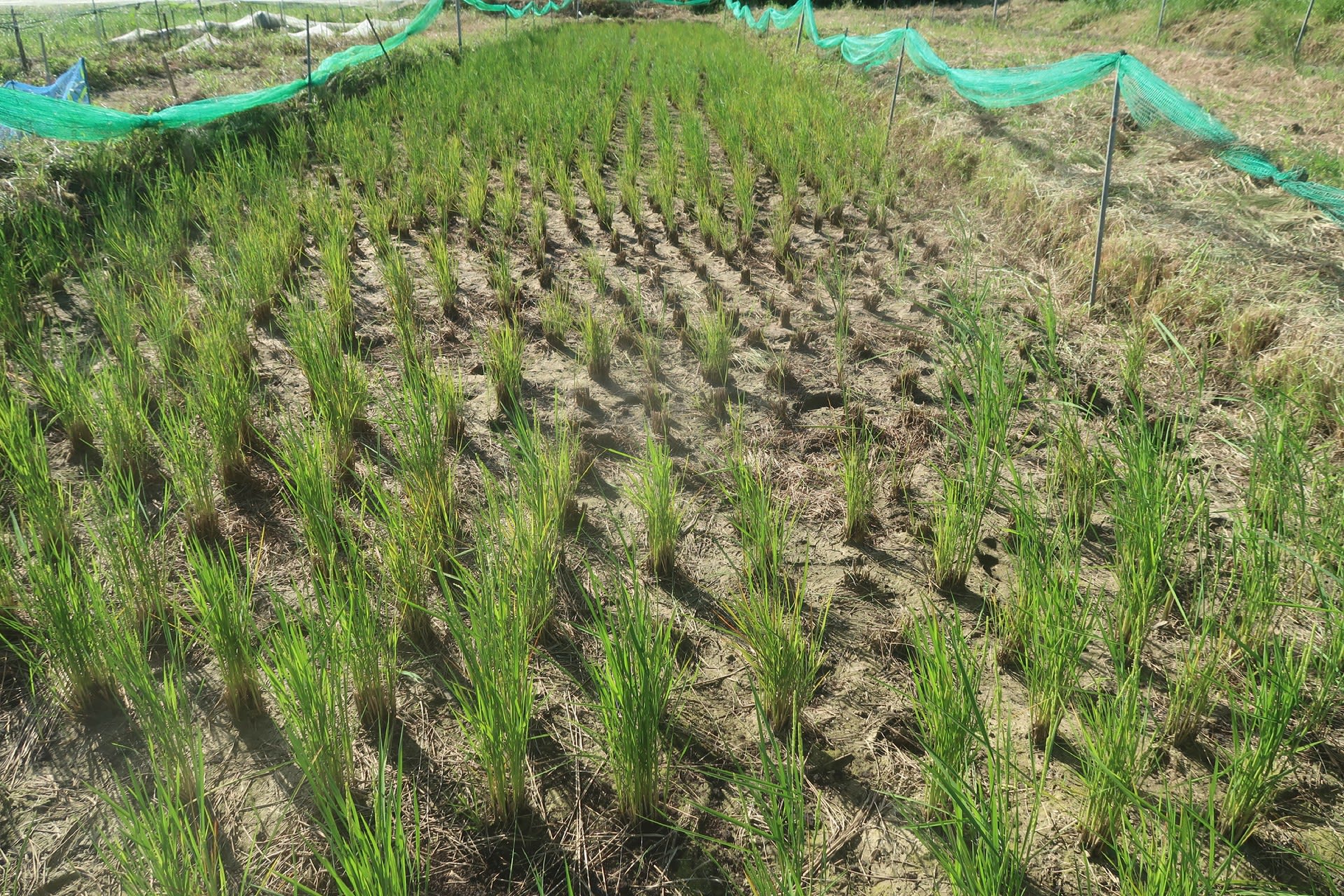

田植えを9月23日に行い、一ヶ月が経過した。六葉期の苗が4週を過ぎて、10葉期で平均で10分ゲツぐらいになっている。順調な生育である。この台光という稲は、かなり大きくなりそうだ。しっかりしているし、分ゲツも良い。コロガシを吉盛家族がやってくれた。

6番田んぼの様子である。とよめきの3回目の穂が出てきている。ひこばえ農法の検討である。問題ウイルス病の蔓延である。ともかく経過だけを見ている。ウイルスフリーの品種でなければ、ひこばえ農法は出来ないようだ。

これは五番田んぼのミルキーサマーの3期作のひこばえ。どの程度実るのかは分からないが、一度土壌を干してみている。ひこばえ農法では、通年通水のために土壌が悪くなることがある。土壌が窒息気味になっている。改善のために、強く乾かしてみる。

五番田んぼは刈り取ったイネ株から3期目のひこばえが出てきている。品種はミルキーサマーである。ここは得に肥料を入れていない。追肥をしないことが可能なのかどうか、これも経過観察である。土壌の状態にもよるのだろう。ここは水が継続してある。

三番田んぼと二番田んぼは秋起こしをした。水が残っていた辺りは代掻き状態になった。

四番たんぼの畦にローゼるがある。とても美しい。

稲の干し場を作っている。

道路の下の田んぼに水があるので、溜め池にあるタイモを植えた。