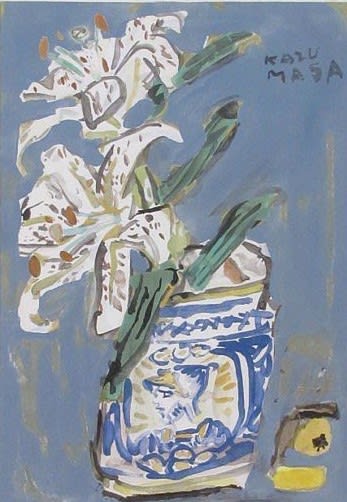

中川一政の文章と絵画

中川一政は少年時代に懸賞金を求めて文章の投稿をしていたという。そうした投稿されたものをまとめたものも出版されている。そうした文章を読んでみると、絵からは想像も出来ない、かなりまっとうな文学志向という文章である。残念ながら、魅力は余り感じない。

文学者にはならなかったが、全10巻の中川一政全文集が出ている。この文集はほぼ年代順に出来ているのだが、絵と同じで、後に行くほど魅力あるものになっている。もちろん才能はある人なのだろうが、文章も同じなのだが、96歳の死ぬその日まで成長し続けた人なのだ。

日本の絵描きの中で、きちっとした文章を書いたのは中川一政と岡本太郎が双璧である。中川一政は文章は緻密な、かなり論理的と言えるものである。そして絵には飛躍がある。飛躍はあるが、絵もよくよく見ると、かなり緻密に出来ている。中川一政の自由で奔放にみえる画風は、かなり計算されたものと考えて良いのだろう。

友人であった梅原龍三郎は才能が豊かな人は感じたままそのまま描けば良いと、ルノワールに言われたというほど、生涯そのままで押し切った絵画である。だんだん良くなったと言うより、始めから梅原龍三郎そのものの絵画である。

中川一政の場合、80歳以降の絵を中川一政の絵画と言って良いのではないだろうか。中川一政氏は最晩年まで毎年個展を開いていた。毎年個展をやる楽しみは、去年より絵良くなっているからだと書いている。絵が良くならないなら個展をやる意味がないとまで書いている。

生涯努力を続け、中川一政に至った人だ。その努力は好きだから出来たと書いている。好きなことだけをやることができたことを幸せだとも書いている。本当に見習わなければならない人である。好きなことを正しく論理的に考えて、ひたすら行えば、自分に至る事ができると証明した人だ。

ある意味禅僧である。禅僧は自分が成長したかどうかを、自分が良しとする人間に見てもらうらしい。確かに禅僧の立派な人は見て分かる。見て分かるほど、人間力が違う。私は高校生の時に山本素峯先生にお会いしてその人間力に圧倒された。修行した人間の力を感じた。

中川一政氏は生涯絵を描く修行を続けたような人だ。何度かお見かけをしたことはある。話も聞かせていただいたことがあるが、絵描きというより高僧のような印象であった。人間の力が図抜けている人だと感じた。絵とまるで同じような印象である。自由奔放で、ありながら品格が高く、崇高な世界を感じさせる。

それは文章でも同じで、最晩年の文章はまるで井伏鱒二を思わせるような自由さで書かれている。その文章も素晴らしいもので、絵の神髄をえぐり出すように書いている。絵を描くものなら必ず読む必要がある。全文集を2セット持っているので、お譲りしてもいい。

岡本太郎は文章家として、中川一政氏と双璧である。素晴らしい芸術論を書いている。岡本太郎の両親である、岡本一平とかの子は中川一政氏と友人である。赤ん坊の太郎氏が柱に犬のように繋がれていた話を書いている。まだ絵を描くようになる前の文学者を目指していた頃の話だ。

一平の絵をよくよく見ていると、かの子がその絵をくれたのだそうだ。キャンバスがなくなったときに、なんとその一平の油彩画の上に自分の絵を描いてしまったという。その一平の絵の上に描いた絵が、展覧会で岸田劉生に評価されて、絵描きになる決意をしたと書かれている。

岡本太郎は晩年絵が固まった。成長が止まったのだろう。努力が足りなかったのかも知れない。絵のことはあんなに良く理解しているのに、何故自分の絵でそのことを証明できなかったのかと思う。一番良くない点は絵の具の塗り方が悪い。

ペンキのような塗り方なのだ。風呂屋のペンキ絵を感じさせる。絵の具の物としての魅力に欠ける。そうなった理由は努力不足なのではないか。アイデアが先行して太陽の塔になったのだろう。あれはウルトラマンのキャラクターと大差はない。縄文の土偶と競べたら、画格が低い。文章も若い頃書いた物がおもしろい。

中川一政のすごさは成長してゆくところである。絵が年々良くなってゆくところである。人間はやればできると言うことを証明している。人間がやるべき事が何なのかを示している。人間は好きなことをやり尽くすためにあるということが分かる。

文章に於いても、絵に於いても生涯を通して成長をした人間である事が、よく分かる。絵に於いて人間の精神の崇高な世界を表現している。東洋の絵画の素晴らしいところである。中川一政の絵は日本の絵画だとは思うが、中国画の影響が強い。

金冬心の書や石濤の絵画から学んだという。学んだのはその東洋の精神世界なのだと思う。絵画に精神を込める方法を学んだのだと思う。画面の空間をどうすれば崇高な物に出来るのかを追求したのではないだろうか。その根底にあるのが、見るという行為である。

みえなければ描けないとしている。山がどういうものであるかが見えなければ、山を描くことは出来ない。山を見ると言うことは山の表層を見ると言うことではない。山を見てご神体にした東洋の見方である。山を信仰の対象にするような見方で山の精神を見る。

そこまで見えなければ描けないというのが、中川一政の絵画である。私の書いているレベルは、そうして石濤や中川一政が描くことで見せてくれた世界を、真似て描いている段階である。これでは絵にならないのは仕方がない。えは自分の眼で、山が見えなければ描けない。

つたないものであるとしても、先ずは自分の目で見ると言うことがどういうことであるのかを、自覚しなければならない。中川一政の書いた物にはそういうことが繰返し書かれている。大いに励まされる。これからである。これからの努力が重要なのだ。改めてそう思う。