ひこばえ、稲刈り後1ヶ月

2025/07/30

ひこばえ一ヶ月の姿だが、30分ゲツを越えている。最初の田植のイネ株はせいぜい23分ゲツだったが、ひこばえの方が分ゲツは増える。増えた分ゲツをうまく良い穂を付けることが、次のひこばえの課題だ。

2番田んぼのゆがふもちのひこばえ。ここはすでに70センチを超えた大株になっている。穂が始めている。ともかく早すぎるので、どうなるか不安。

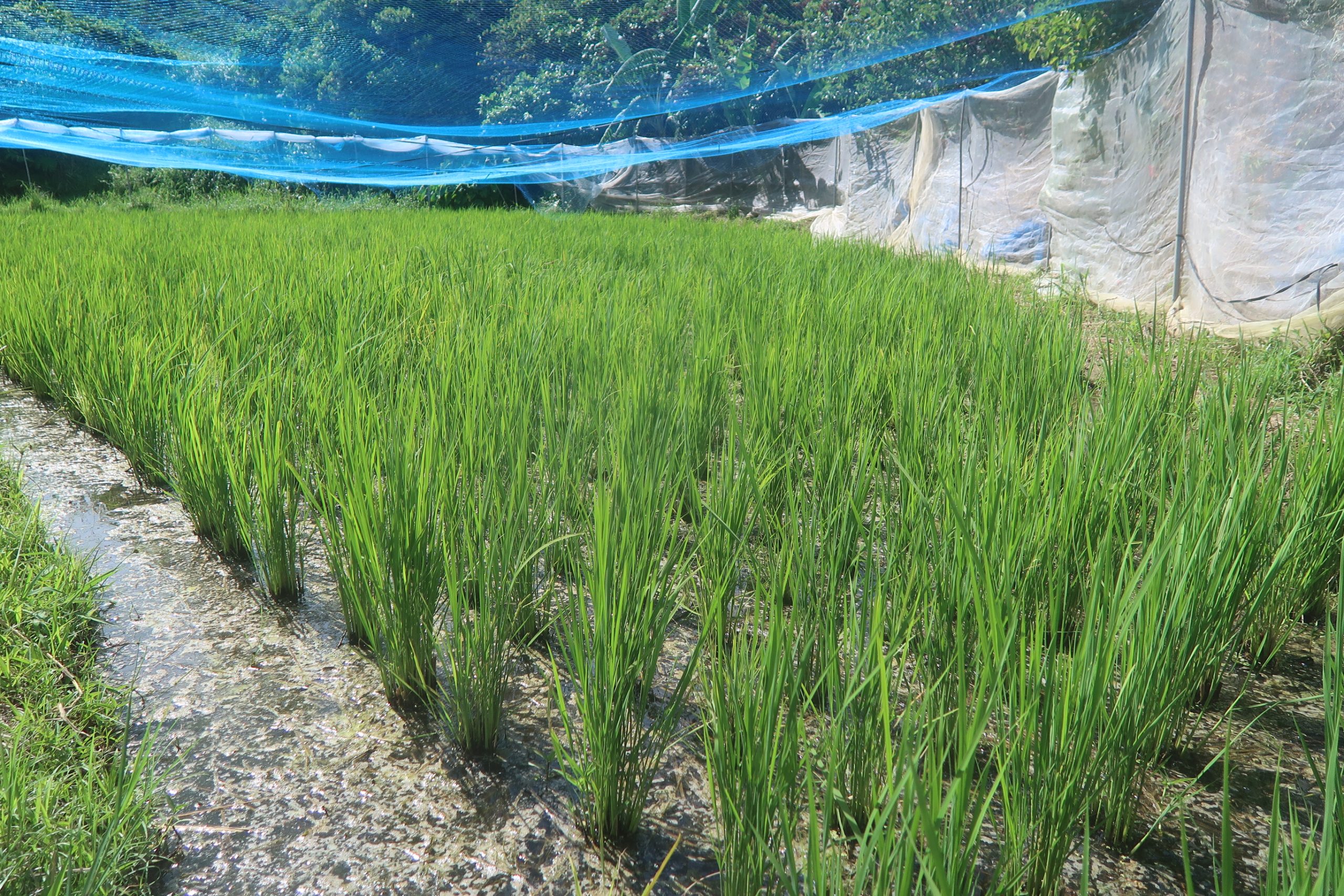

3番田んぼも良く分ゲツしている。平均で30本以上の分ゲツになっている。太い下部に出来るかどうかが課題。鶏糞を追肥した。

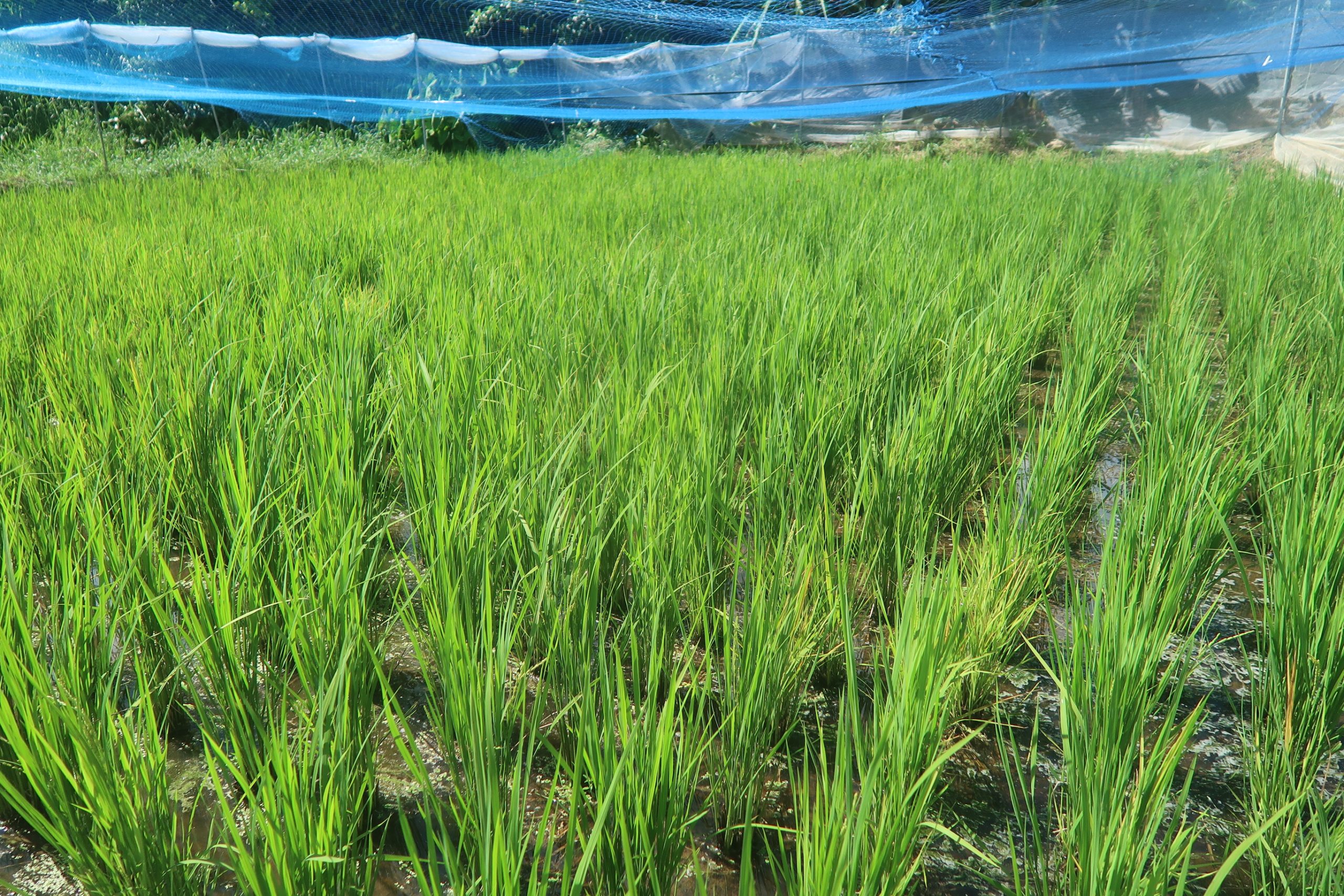

6番田んぼも状態の良いひこばえ。このまま行けばそこそこの収穫量になるはずだ。

6番田んぼのひこばえ。40センチ角植え。株の状態が良い。

1番田んぼのひこばえ。それなりである。バイラスがある程度でている。抜いた方が良いかと思うが、まだそのままである。

これも1番田んぼ。30センチ角植え。最初の田植語の姿よりも良いと思う。

これもまた1番田んぼ。水温が高い。お風呂かと思うほどだ。

稲刈り後一ヶ月の1,2,3,6番田んぼの様子である。2番田んぼはすでに穂が出始めている。いかにも早いのだが、それなりの穂が出ているから、これはこれでいいかと思っている。ひこばえのことが少しづつ、再現可能な農業技術になり始めた。ひこばえは言ってみれば無効分ゲツをうまく育てる農法のことである。

1ヶ月経過したところで、発酵鶏糞を一体追肥した。成長が早すぎて、肥料不足を感じたためである。これまでの3年間の経験ではひこばえ農法は肥料を入れなければ充分には育たないことが判った。一回目のイネの栽培で肥料を使い切っている。使い切るようでなければ、良い農法ではない。

だからひこばえのためには、心機一転して追肥が必要になる。作物を栽培するためには、窒素リン酸カリが必要である。畑から収穫した分を補わなければ次の収穫はない。もちろん田んぼの自体が肥料を生産をすることも、農法ではある。空中から窒素固定する菌の存在である。

最近無肥料が良いという考えを時々聞く。理由を聞くと明確に応えた人はいない。お金がないからと言うのが今まで一番納得がいった答えだった。それなら、山から落ち葉堆肥を集めれば良いと話した。牧場で牛糞ならただでもらえるとも話した。のぼたんでは生ゴミ堆肥も作っているとも話した。

もし明確に無肥料が良いという科学的な根拠がある人がいたならば、是非その根拠を教えて貰いたい。無化学肥料のことではない。何者も一切持ち込まないという考え方で、作物は出来るはずがない。無肥料の考え方は、エセ科学だと思っている。実践の伴わない、迷惑な農法だと考えて居る。

話はひこばえからそれるが、この機会にさらに書いておく。無肥料などあり得ないと考えて居る。人為的に肥料を入れないとしても、何らかの形で肥料が再生産されて、作物がその肥料を吸収して生長している。「何らかの形の肥料の再生産。」問題はこの仕組みにある。それがもしどこでも可能であるのならば、世界中で無肥料栽培が広がっていたはずだ。

そもそも化学肥料などと言う物は最近出来たものだ。戦前にはなかった。日本では人糞を中心に堆肥を作り、それを畑に入れて作物を栽培していた。私の子供の頃でも、化学肥料のことを金肥と呼び、簡単には使える物ではなかった。ともかく農家が何かを購入すると言うことは、よほどのことだった。

もしあの時代に無肥料栽培という物があれば、誰でも飛びついていたはずだ。戦後社会の食糧不足は、肥料不足でもあったのだ。江戸時代であれば肥料の生産に躍起になっていた。ありとあらゆる栽培方法が試行錯誤されている。もし無肥料で可能なのであれば、誰だって無肥料栽培になったはずだ。それでは出来ないから、堆肥を作り畑に戻したのだ。

それが何故、この時代になって無肥料栽培を主張する人が現われたのだろうか。甘い農業に対する憧れから生まれたのかもしれない。本当に無肥料でやっている人がいるのであれば、そういう人を知っている人がいたならば是非とも教えて貰いたい。確認してみる。ずいぶんあちこちを見せて貰ってきたが、無肥料栽培を実際に見たことも聞いたこともない。

一見、無肥料に見える栽培方法はある。例えば、緑肥栽培。小田原の農の会の顧問の石渡敏久さんはキウイを緑肥で栽培している。リンゴの木村さんは緑肥で作る。イネも緑肥で栽培している。それは無肥料栽培ではない。確かに持ち込まない農法ではあるが、レンゲやヘヤリーベッチなどのマメ科の緑肥を栽培している。

イトミミズ農法という物がある。田んぼに大量のイトミミズが現われて、イトミミズが肥料を生産してくれるという農法である。これも確かにあり得る。しかし、何度も挑戦してみたが、イトミミズが出現しない。イトミミズはそもそも餌となる者がある、汚いところでなければ出現しないものだ。

小田原の田んぼでも、石垣島の田んぼでも、投入する肥料が極端に少ないから、イトミミズが湧いた経験が無い。冬期湛水にすれば、イトミミズが湧くなどと、短絡的に決めつける人がいるが、35年の経験で一度も無い。想像ではイトミミズが湧くような田んぼでは、栄養豊富な水が、田んぼに流れ込んでいるのではないかと思われる。印旛沼の方ならあり得る。

小田原にもそういう田んぼがある。田んぼの入水口あたりが、緑が濃い田んぼだ。山からの絞り水の田んぼであれば、無肥料が可能なところはあるのかもしれない。山で落ち葉が溜まり、堆肥が出来る。その堆肥を通過した水が、絞り水となり田んぼに入るような田んぼだ。一度、丹沢の不老山の奥で、絞り水の田んぼで栽培したことがある。確かに肥料を入れないでも、イネはある程度は育った。しかし、これだって無肥料ではない。

無肥料無農薬と言いながらも、実は緑肥を使うというのは良くある。全く緑肥も使わないというので見に行ったら、回りの雑草をどんどん畑に戻して行く。緑肥ではないが、周囲の草を肥料にする農法だった。この場合、畑の3番の面積の草地が必要と言うことだった。作物が育つためにはやはり肥料は必要だと思った。

最もわかりにくいがあり得ると思えた物が、窒素固定菌が土壌にいるという場合である。水の中に窒素固定菌がいるので、肥料を入れないでもイネが収穫できるという考え方だ。確かに光合成細菌を入れて、光合成細菌などが窒素肥料を生産するということはあり得るのだろう。

しかし、光合成細菌を安定して再生産させることは出来ない。つまり光合成細菌を肥料として入れ続けなければならない。そこまで手間をかける意味があるのかどうか。窒素固定菌という者が存在して、それを一度使えば、後はもう入らないというのであれば画期的であるが。

場合によっては堆肥を作り畑に入れる手間以上に面倒なことになる。窒素を生産する微生物の利用栽培というので、無肥料栽培というのとは違うのだと思う。土壌の力で肥料が再生産されるという方法である。土壌の中に窒素固定菌が存在するという考え方になる。確かに窒素固定菌は存在する。この窒素固定菌が常在させる方法があるのだろうか。

話はそしてひこばえに戻る。一ヶ月が経過した。良い成長である。その理由は稲刈り2週間前の肥料が効いているからだ。分ゲツは一期目よりも増えている。肥料分が十分にあると、いわば無効分ゲツが大量に出てくる。特に、にじのきらめきのように、後から分ゲツが出続ける品種はひこばえ向きなのだと思う。

肥料を入れれば、一次分節からのひこばえが増える。一次分節からのひこばえは、良い穂を付ける。刈り戻しをしないでも、ある程度穂がそろい収穫にまで進む。それでも一気さくに比べて、出穂のばらつきが多くなり、稲刈り時期の判断は難しいことには成るだろう。ひこばえ農法では、ある程度のばらつきは覚悟して、収穫期を決めつける必要がある。

今の早い成長を見ると、9月半ばには二回目の稲刈りになるだろう。問題は分ゲツが増え穂が小さくなり、粒張りも悪くなる。これを克服するために、どのような栽培方法で補えるかである。まずは土壌を改善するという意味で、転がしである。水が永く停滞しているので、良い状態にするためには酸素の供給が必要になる。

一期目の藁の戻しも良い効果を上げている。藁の周辺で微生物の大量発生が起きた。転がしを入れるのが大変ではあるが、1ヶ月が過ぎると藁は分解されて弱くなってくる。藁で地表が覆われるために、雑草の発生も抑えられる。転がしが出来なければ、田んぼの中を歩くだけでも大分改善される。