芸術としての絵画とは何か。

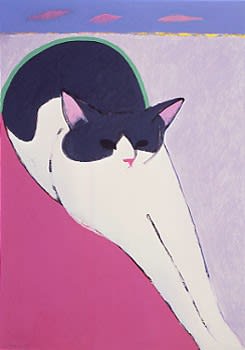

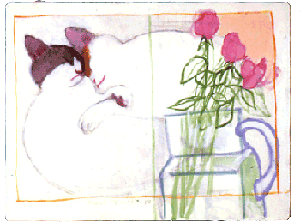

山城隆一氏の猫の絵

最近絵を描いていると言う若い人に何人か会う機会があった。その人達の描いているものが、絵には見えなかった。私の考えてきた絵とはだいぶ違う。本当のところは良くは分からないのだが、昔からの絵の見方から言えば、イラストレーションとか、装飾品というように見えた。

折角絵を描いているのだから、悪くは言いたくないし、絵を描くという気持ちは大切だと思う。絵を描くことは若い人のこれからの人生を豊かにしてくれる物に違いないと思う。だからどうせ絵を描くのであれば自分自信を深めるために描いてもらいと思う。

若い人の絵を描いているいう物が、何であるかと言うことを考えてみようとは思わない。私のやっている絵画とは違うと言う判断ぐらいしか出来ない。私は何をしているのだろうかと改めて考えた。失われて行く文化の中自分が進んでいるような気分になって考えた。

何時の時代にも消えて行く文化はある。先日大阪の文楽の保存研修生の話をラジオでしていた。無料で何年も教えてくれるのだそうだが、昨年は1人だけで、今年は誰も居ないのだそうだ。人間国宝までいる世界で、後継者が途絶えかかっている。文楽は見たこともないし、残る方が良いのかも分からない。藝術としての絵画もそうなのだろうか。

テレビでプレパトと言う番組がある。かなり嫌いな番組なのだが、我が家では好きな俳句番組と言うことで、時に俳句を見せられてしまう。先生の毒舌が番組の売りである。それを面白おかしくタレントが反応して盛り上げる。そこがどうも嫌いだ。

俳句エンターテイメントで、江戸時代には神社の境内などで行われた、俳句興行と近いものがある。短時間にどれだけ俳句を作るかを見せたらしい。俳諧連歌なども興行されたようだ。北斎など絵を描くパフォーマンスもやはり神社で興行にしている。

ハイク時間が終わると水彩画が始まることがある。さすがにこれは消させてもらう。多摩美の講師の人が先生らしい。嫌なので見ないことにしているので、生徒がどういう物を描いているのか。どういう絵が評価されているのかは分からない。今回、どんな絵を描く先生なのかと思ってホームページを見せてもらった。

ホームページにでていた作品を、藝術としての絵画だとは私にはどうしても思えない。これはものの説明図である。絵として必要な作家の世界観が感じられない。先生と言われる人が絵だとしているものを、わざわざ絵ではないとここに書くのは、テレビが絵でないものを絵画だとするのは、困ったことだと思うからだ。

猫を描くのであれば、竹内栖鳳の猫まで行かなければ絵として猫を描いたとは言えない。猫を描くなら猫のいのちが見えなければ猫はかけないだろう。竹内栖鳳の絵は、猫を描くことをとおして、描いた作者の人間性や崇高な世界まで表現されている。

もう一人のねこの画家がグラフィックデザイナーの山城隆一氏だ。この人は猫を通して造形をしている。グラフィックデザイナーとして、著名だった山城隆一氏は絵画を描いているつもりは無かったのかも知れないが、これは素晴らしい絵画だと私は考えてきた。猫を通して、山城隆一の愛情の溢れた世界観がここに在る。山城隆一の観ている世界の質の良さが伝わってくる。

プレパトの先生は、猫の通俗的な説明をしているにすぎない図だ。しかし、こういう人が多摩美の講師であるとすれば、美術大学の出身者の絵が、私には絵とは見えないものになって行くのもなるほどと思える。やはり、世の中の方が変わったのだ。

絵画の意味が変わったと言う可能性よりも、文化の劣化が進んだと考えた方が良いかもしれない。中川一政の絵がすごいのは、これほど下手な絵はないと言うところにあると、岡本太郎は言っている。岡本太郎はさすが中川一政の絵画を見抜いていた。下手は絵の内。

上手いは絵の外。これは熊谷守一仙人の言った言葉だ。絵であるためには、そこに生命力があるかどうかになる。絵がいきて立ち上がっているのが絵だ。生きものが生きているか死んでいるものかは、見る人が見れば分かるだろう。絵にもいのちがあるのだ。生きていれば立ち上がり、生命力を発している。これが絵の唯一の見分け方だ。

中川一政ほど下手な絵を良いなどと言ったら笑われるだろうというのが、劣化した時代の絵の見方かもしれない。江戸時代庶民が浮世絵の北斎を評価できたのだ。北斎の海の抽象世界を理解できたのだ。フランスではまだクールベの上手な海が良かった時代である。

クールベの上手さと、ベラスケスの上手さを、近くによって比べて見たらわかる。クールベは確かに上手い。上手いけれどそこにクールベが現われない。ベラスケスの絵はそばに寄れば抽象画である。生のベラスケスの呼吸が伝わる。これほどの表現を出来た人は他には居ないだろう。本質的な意味でのリアリズムである。絵画は人間のみていると言う感動の表現なのだ。

感動しているのは制作者なのだ。見ることでそのものの本質に到達し、そして感動をする。絵はその感動を絵にしようとするものだ。見ているものの形を写すだけでは絵ではない。まず感動もしないものは絵にならない。本質に至らなければ、人間の崇高な感動はない。

日本全体が文化に自信を失っている。そのために頼れるところが写真のように描けるという技術だけなのだ。これは恥ずかしいことだと考えるべきなのだ。人間の豊かな精神性を忘れてしまったと言える。機械でもできる。むしろ機械の方が上手に出来るものを、人間が写真のように描けることを自慢しているのは恥ずかしいことなのだ。