水彩人展開催中

水彩人展が開催されている。今までで一番興味深い展覧会になっていると思う。精一杯準備した結果なので、充実した気持ちでいる。そうはいっても、会場にいるとああすればよかった。あそこは気になるなといろいろあるのだが、次の機会のことになる。

それにしても、水彩人という絵を描く仲間が、うねりくねり、よくここまで来たものである。みんなが言いたい放題だから、もめてばかりである。意見も違う。様々に自己主張が強すぎる上に違う。しかも絵を描く人は外で仕事をしたことがないから社会性がない。

水彩人展は自由に平等に意見を述べる約束である。民主主義的運営を会則で決めた会である。最初は戸惑う人もいるが、だんだん民主主義の自由と義務に気付くことになる。発言する以上、やらなければならない。こうすべきだということは、その実践が必要になる。

民主主義は手間暇ばかりかかり、意見の一致はなかなかない。少数意見も尊重して、多数決では決められないことばかりだ。しかし、その結果は水彩人展に表現されていると思う。25回記念展で絵が良くなったひとがいる。それだけは間違いのない成果だ。

ただそのよくなってきたというのは世間的な意味ではない。あくまで水彩人的な感想である。「外」に向かって切り開こうとする姿勢よりも、むしろ「内」に向かっての探求である。 会を作った時の声明文で宣言をしている。

やはりそのよくなってきたという絵を今年の入選作品から、実際の作品をもとに、見てみたい。勝手に写真を使わせてもらいます。お許しください。

青山さんという19歳の人の作品である。初出品である。素晴らしい人が出てきたものだ。新しい才能の出現である。水彩画の微妙な表現が、その薄めの重色で作られている。レモンの切り口など、やろうとしてもできるものではない。本人だってもう一度はできないかもしれない。

コップの形もおかしいといえばおかしい。しかし、面白いといえばこの上ない世界に引き込まれ始める。こんな下手で魅力あるコップをほかの誰も描けない。と思ってしまう。最も絵において大切な、作者の眼がある。その目には青春地獄の苦しい重さも含んでいる。それは、思入れが過ぎるのか。

そう思ってもう一度見ても、深い悲しみのようなものが漂っている。一番上にあり、一番重たい赤いケトル。いわゆる上手い絵を目指すのであれば、絵としてはこれでは困るだろう。こんなところにこんなものを置いて、しかも左側には窓だ。

絵はだめでいいのだ。むしろだめだからいいのだ。絵は肝心な、存在という大切なものを抑えれば、あとのことはいい。この人は確かに生きている存在ということを、絵の上で示している。そう説得されてしまつた。こうした人が現れるだけでやってきた喜びが湧いてくる。

大坪さんの8号の小品。何故この絵が選ばれて、私の良く描けた30号の絵が選ばれないのだと。きっと怒る人がいそうだ。この絵が選ばれるところに、水彩人の絵の見方がある。この絵よりうまく描けるという人はいくらでもいるはずだ。しかし、こんなに芸術的地味にあふれた作品はめったにいない。

咲いている花は赤いチューリップだろうか。大木に比べて大きい。確かに雑と言えば雑な描き方である。しかし、よくよく見れば、ただものではない雑なのだ。花の大きな変化の中に、こうでなければいけないチューリップなのだという必然がある。

大きな2本の松の木は、松には見えないが、ともかく大木が堂々と並んで立っている。素朴に見えてそうではない、実は作者はこの木の描き方は入念なのだ。その作意が見えてこないというところに作者の資質があるに違いない。強く立ちはだかる木の間に、家がたたずむ。この家がまたいいではないか。

想像を膨らませれば、まるで詩人の家である。静かで、ちょっと悲しい家である。一度訪ねて、窓の外からその詩の朗読が聞こえているのか確かめたくなる。この作者はきっと、この絵を公募展を意図して描いたものではないのだろう。こういう絵は日常の中からふと、あふれ出てきたものに違いない。

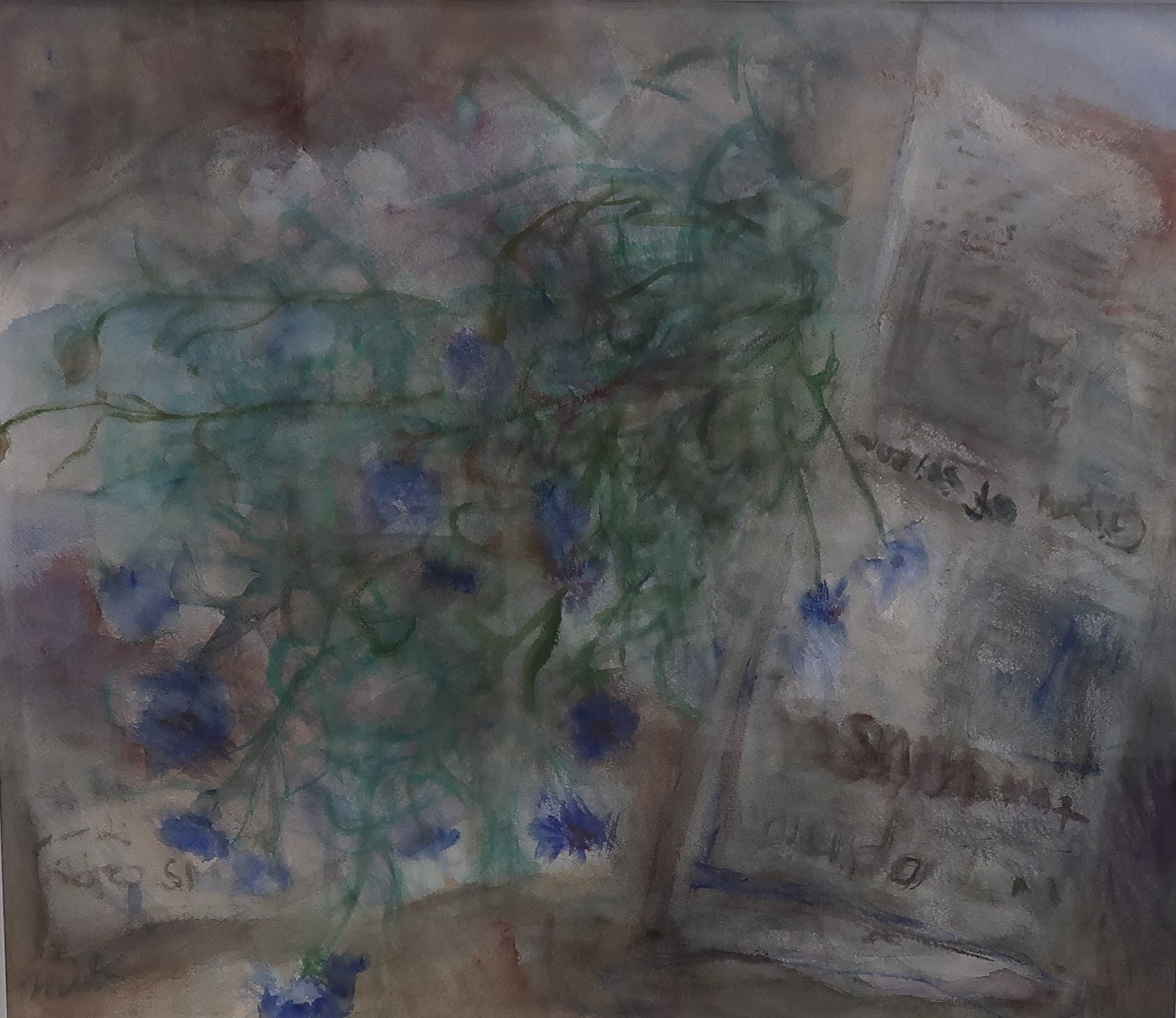

金澤さんである。昨年もいい絵を出されていた。文句なくすごい絵である。それこそ詩人が描いた絵だ。生まれながらの詩人である。努力して詩人にはなれない。天性である。生き方が詩人なのだろう。詩人にはいたたまれない時代だから、大丈夫かと心配になるが、老爺心。

詩が絵に現れるためには技術が必要である。水彩という方法は、詩を表現するためには向いて居る方法だと思う。詩情があふれ出てきて、流されかねないところがあるのが水彩画である。ところがこの人の繊細な表現法は、実に配慮が行き届いている。震えている線描が無造作で、しかも繊細に置かれている。

深い色の調和が絶妙である。このブルーの輝きを見せるためには、実に多くの抑えられた仕掛けが隠されている。こうした細やかな配慮はそうしなければいられない、感性の持ち主だからこそできることだなのだろう。全く自然でわざとらしさが完全に抑えられている。

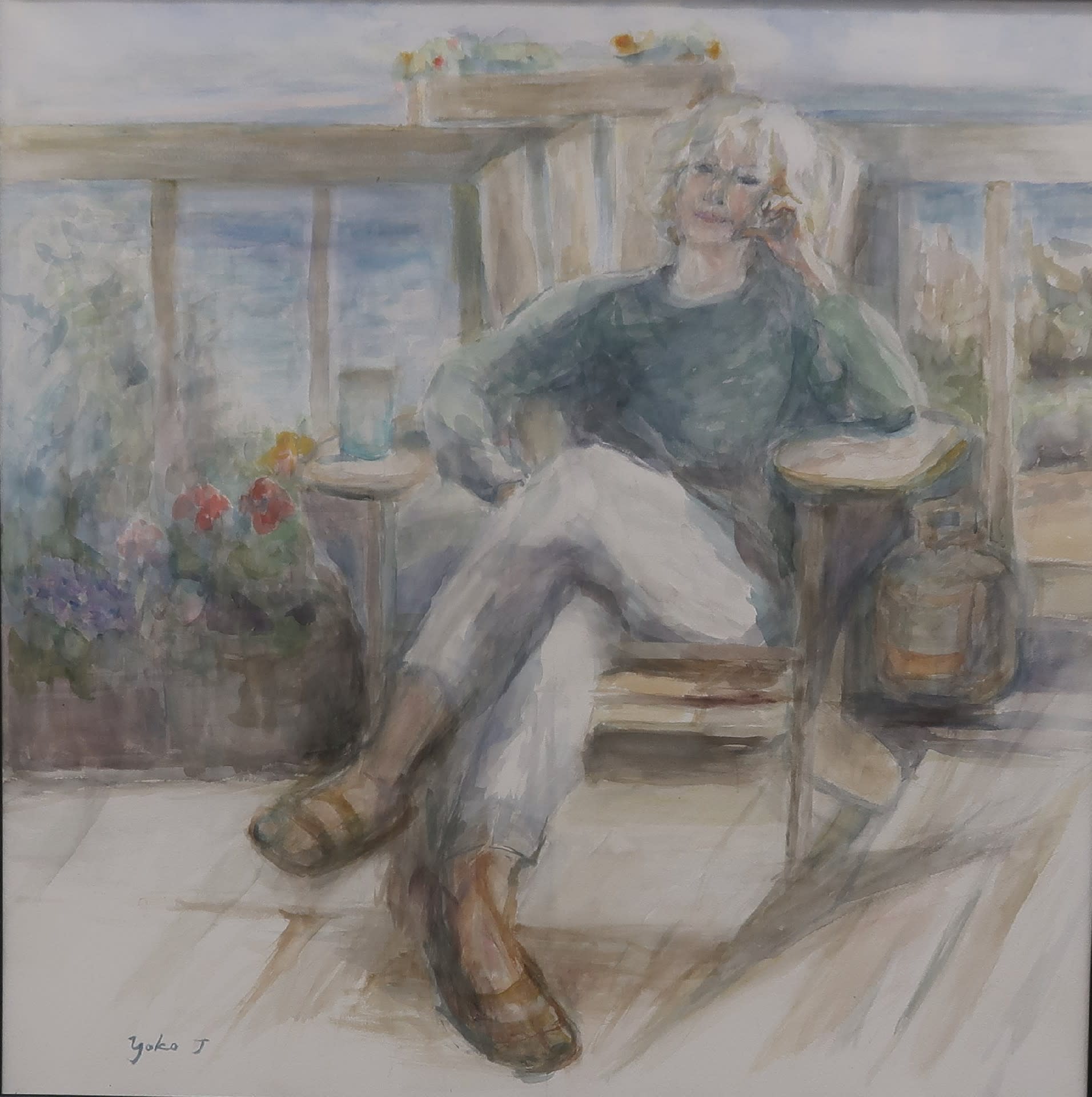

昨年も同じことを思ったのだが、高見さんは絵というものを良く知っている。絵の意味が十分に分かっている。昨年はどちらかと言えば、名画を思わせた。今回の絵は明るく、晴れやかである。おしゃれな雰囲気の絵だ。この室内の空気の明るさの中に、作者以外には表現できないものがある。

花のある暮らしである。もしかしたら、プロパンガスのタンクが置かれている。郊外の小さな家なのかもしれない。窓から見える明るい空の色も、のどかで静かである。あの空の下には青い海が広がっているのかもしれない。物語がある絵なのだ。

こんな絵が描ける人がうらやましい限りである。絵は生まれてくるもののなのだ。制作するといっても、作者は天使の声を橋渡しをしているだけだ。何かに従って絵が降はてくる。その絵を受け止めることが出来さえすればいい。

こんな絵を見せられると、わたしのように、苦心ばかりして、学習して、制作する絵画の限界を感じる。毎日この方々の絵に接することで、心が現れる。自分もいつかこんな風に描ける日がくればと思う。そう心底思うのだが、実はこの方々どんなに苦心されて描いているかということも、わかってはいるのだ。