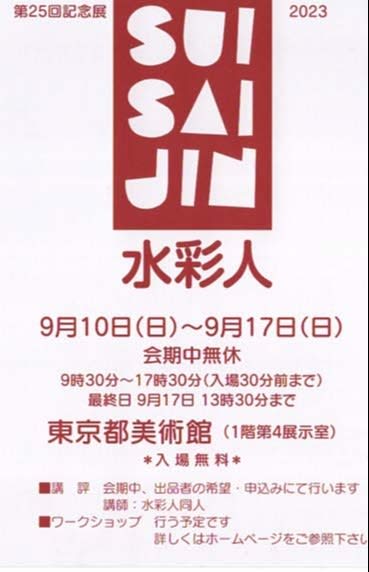

水彩人展,展示日

水彩人展はいよいよ明日始まる。今日は東京都美術館で9時30分から展示である。舟原の家を出たところにバス停がある。6時30分のバスに乗れば、8時30分には上野につく。寝坊をしたら、7時30分のバスで行き、新幹線で行けば間に合う。朝食を上野駅で食べる。お弁当を買って、美術館に向かえば、ちょうど展示の準備が始まるはずだ。

今回は展示係なので、ここまで準備を進めてきた。よい展示になるように、万全を期して進めてきたつもりだ。同人会員で52人の137作品が並ぶ。そこに応募作品が、52点並ぶことになる。189点の作品がそれぞれに輝くように並べたい。

全国から集まった水彩の仲間の絵が並ぶことになる。間違いなく世界で、一番多様な水彩画が並ぶはずだ。水彩画の未来とはどんな世界なのか、水彩人にその方角が見えればいいと思っている。それぞれに水彩画を探求した作品であることは間違いがない。

今回は1室は、水彩人の同人会員がを投票を行い、選らばれた人が1室に作品を並べる。水彩人の人の評価がどういうところにあるのかは見えてくるはずだ。制作は生き物だ。どんどん変化してゆく。去年と同じということでは後退しているといってもいい。

次の2室と3室が20号、中盤全紙までの小品の部屋になる。私の感覚ではこのサイズまでが、水彩画の良さが現れる大きさだと考えている。これ以上大きくなると、様々な工夫のような技が必要になり、水彩画の材料としての魅力が失われてゆく。あまり感心したことではないと考えている。

今回初めての試みとして、小品室を2部屋作ることにした。大きい作品と同じ部屋に並べると、小さい絵を大きい絵の引き立て役のように展示されてしまうことが多いのだ。どれほど良い絵であっても、部屋の中央にはなかなか飾られることがない。展示の都合上、どうしても小さい作品が中央にあり、大きいものが壁際に来ると、部屋全体の見た目がよくないのだ。

大きさだけで絵を配置すると、壁際の隅の空いたスペースが小品の場所になる。これは私を含めて公募展にかかわる人たちが、公募展という空間に毒されているからなのだ。目立つほうがいいとか、大作ほど偉いというような、絵画の芸術性とは関係のない、おかしな意識に支配されている人が多い気がする。

それは当然見に来る人たちも同じで、すごいですね。大きいですね。と感心してしまう。小さい絵に気づかない人も多い。水彩の展覧会の場合、立派ですね、まるで油彩画展と変わりないですね。などと感想を述べる人が居るくらいなのだ。

大きい絵を見世物として描くというのは江戸時代からあることだが、あくまで見世物である。中国ではやはり大きいものが偉いというようなところがあった。権威主義と大きさは関係している。バチカンと中華帝国。水彩画の世界は個人的な一人の世界観なのだと思う。

芸術作品が大きさで決まるわけではないのは、ミケランジェロとダビンチと較べればわかる。ミケランジェロはでかいことはでかいが、要するに看板に過ぎない。キリスト教会もおかしな空間が好きなのだ。天井や壁をあんなに塗りたくるのでは、居心地が悪くて仕方がないだろう。びっくりさせれば勝ちということではバチカンも公募展も変わりはない。

水彩画はこれから、私絵画の主流になるだろう。絵は描くという行為にその芸術的な意味が集約されてゆく。50年前から主張だ。絵を描くもののあり方が大きく変わるはずだと言い続けてきた。徐々に変わり始めたが、AIが登場して、今後急展開するはずである。AI絵画は上手いぐらいでは驚かない。

これからコンピュターが絵を描いてくれるだろう。どれほど大きな絵でも可能だろう。どれほど緻密なものでも可能だろう。どれほど上手な絵も描くだろう。描くアイデアもそれこそ人間の発想よりも多彩に違いない。人間がコンピュターにせいぜい挑戦する程度になる。

絵画の意味が変わる。ダビンチという人間が描いたモナリザという絵の意味には、歴史や文化や哲学が凝縮されていて、そのことが後々人間に感動を生んだのだろう。そうした絵画の意味は終わる。コンピュターに置き換えられてゆく。では絵を描く人が居なくなるかといえば、そうではない。描く人はもっと増えてゆくはずだ。

絵画はその意味を描くという行為のほうに、重心を移してゆく。描かれた絵はまた違う意味で存在価値を持つようになるだろうが、あくまで描くという行為の問題になる。絵を判断するとなれば、その絵が描いた人の行為の深さを反映しているかどうかになる。私は絵を見る場合、それだけを見ようと思っている。

すでにそういう意味で絵の見方は変わり始めていると思っている。公募展とか絵画コンクールの意味も変化を始めるはずだ。いまだに多くの公募展がかつてのあり方を踏襲していて、目立つ上手な絵が優れた絵だという観念から抜けきらない。そんなものはコンピュターが得意とする分野で、あえて人間が行う必要がなくなる。

公募展で描かれた絵は、展覧会が終われば99%はただのごみとして燃やすだけのものになる。1%くらいの絵が美術館や公共施設やホテルなどに、展示されているとは思うが、それも地下にしまわれ、そのうち廃棄されるだけだろう。

次の4室が最大の部屋になる。この部屋には水彩としては大きな作品が並ぶ。この部屋が水彩人のメインの部屋ともいえる。どこの会よりも大きな部屋を作ってみた。初めての試みなので、どういう部屋になるのか見ものである。ぜひ小品室と水彩画とは何かを、見比べてみてもらいたい。

そして5室、6室。7室、8室と中間ぐらいの作品をそろえた。特に大きな作品を取り除くことで見やすくなっていると思う。特に6室は比較的抽象の傾向の作品の部屋でにした。こうしてみると水彩人はいわゆる抽象といえるような絵は少ない。抽象でも大作の人の作品が4室と1室に行ったこともある。

今回で25回展である。つまり40代で水彩人を始めて、25年でここまで来たということになる。展覧会をやるというのは全力でやるから面白い。だから今までもほぼ毎日と会場に通う。やる以上はやれることに対して、全力を出さなければ面白くない。得るものもない。

一緒に始めた仲間は7人だったのだが、ついに3人になってしまった。7人の侍が3匹の侍である。あと25年継続して、50回まで見届けることができたら、今日私が書いたことが現実化していることだろう。私がその時、私の絵が描けていたら、素晴らしい。そこまで頑張りたい。