台湾の大豆農家

台湾では嘉義の周辺に大豆農家があるようだ。今回台湾に行き是非とも大豆の栽培地を見てきたい。出来ればどんな栽培をしているか、教えて貰いたいと考えている。2軒の有機認証を取得している農家の方に訪問の了解を得た。十甲有機農場614 台湾 Chiayi County, Dongshi Township, 下蔦松80-3號と源郷自然生態農園である。

そして厚かましく、お尋ねし、教えていただいた。台湾の農家の方はすごい人が多い。日本でも昔はこう言うお百姓さんがいたと言うことを思い出す。今回お会いできたお二人も、それは素晴らしい方だった。たくましいし、熱意がすごい。そして知的な探究力も高いかただった。

本来寒い地域の作物である大豆は、亜熱帯気候では本来栽培は出来ない。作りずらいはずの大豆を、有機農業で日本より多くの収量を上げるまでになっている。小田原でうまく栽培が出来ていた、小糸在来種が石垣島ではどうしても栽培できない。どれだけ難しい物か、よく分かっている。

1,何という品種を使っているのか、2,大豆の畑の土作りはどうしているのか。3,どのくらいの収量があるのか。4,栽培の流れはどうなるのか。5,どんなことで苦労されているのか。6,有機栽培で苦労されていることは何か。7,大豆の裏作では何を作るのか。8,除草はどうやって居るのか。9,休耕をすることはあるか。10,連作をしているのか。知りたいことがいろいろある。

大豆と組み合わせられる畑はどう言う作物になり、どう言う土壌管理が行われるのか。気になるところである。トウモロコシを作っているとのこと。これは難しいことだろう。しかしトウモロコシをうまく栽培して、粉にして製品化している。農家と言っても工場まである。

日本では小麦と組み合わせていると話したら、嘉義では小麦を作る人が少ないので、小麦をやれば鳥に食べられてしまうと話された。石垣島と同じである。確かに裏作としてはトウモロコシならその点は良いのかもしれない。まず、一つ教えられた。トウモロコシは考えたこともなかった。

大豆は、中国東北部の寒い地方で自生していたつる性の豆がその始まりである。日本各地にも残る「つるまめ」が原種で、小豆に似たものである。石垣島にもそうした古い品種はある。つる豆なら出来ることは出来るが、収穫時期がばらついていて、しかも脱豆性が高い。手間がかかりすぎて今では大豆生産には向かないつる豆である。

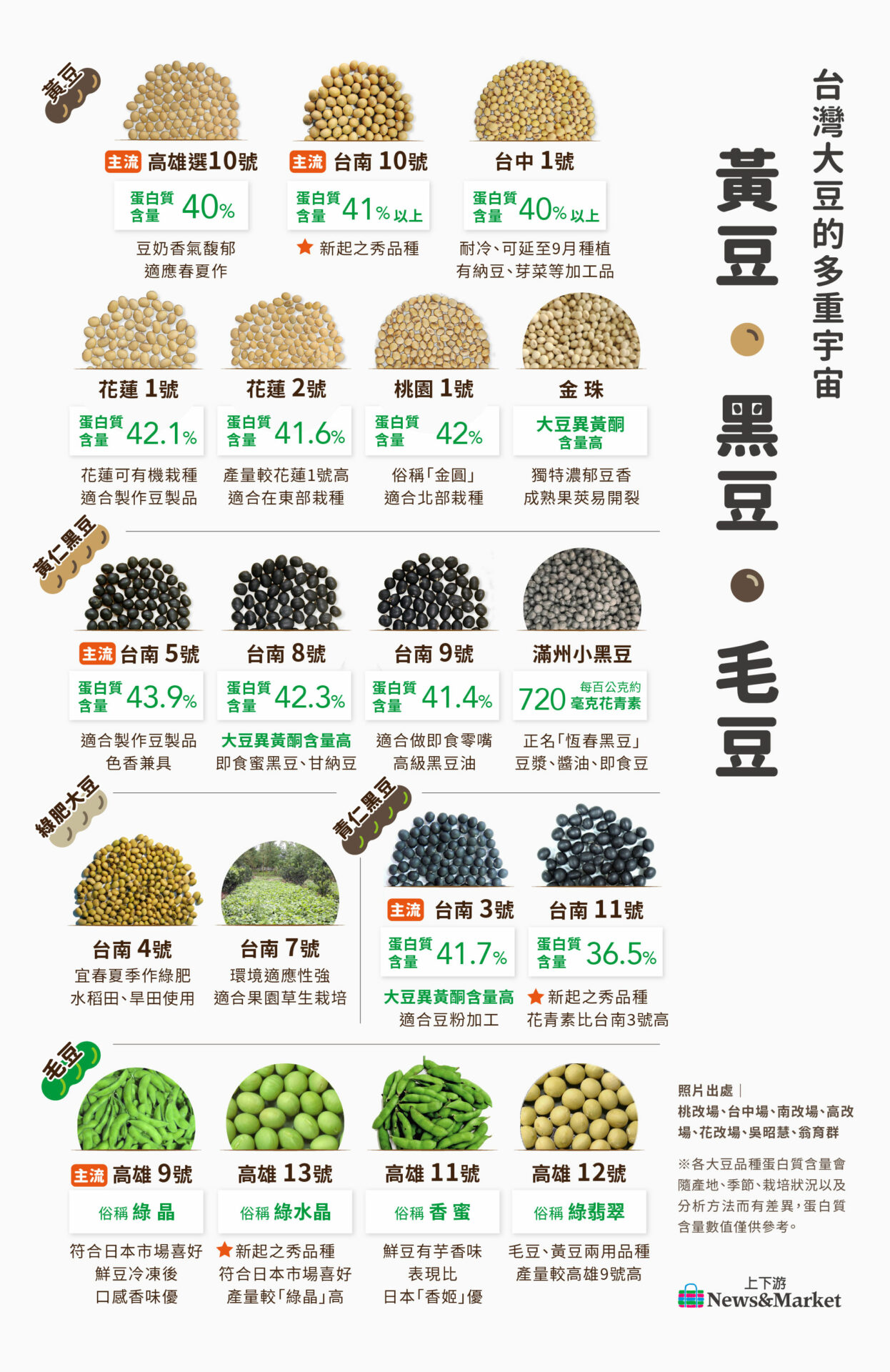

その北方系の大豆を南の亜熱帯気候の台湾で作れるように品種改良をしている。この努力には日本人の研究者も協力したようだ。日本では沖縄向きの品種を作るような努力はされていないにもかかわらずである。研究者が海外流出するのだろう。台湾は何に付けても積極的な農業先進国である。

ただし、台湾で作られた品種を日本に持ち込むわけには行かない。まずは栽培技術を学びたいと思う。そして毛豆の方に、つまり枝豆品種の方に、何か突破口はあるはずだ。毛豆と言われる枝豆品種は、大豆にはならないと明確に言われた。しかし、小糸在来種は枝豆でも美味しいと評判である。

台湾は日本への枝豆輸出の中進国である。大勝白毛という品種が台湾から日本にも導入されている。以前、ミカド種苗で売られていたが、みかど協和種苗になりこの品種はなくなった。しかし、日本でよく売られている白毛系の品種はその関連品種の物もあるはずだと思う。たぶんその中には石垣島でも栽培しやすい物もあるはずと思われる。

台湾は健康志向が高く、豆乳、豆腐、豆干、豆花、醤油、もやし、腐乳、臭豆腐、納豆、テンペ、トウチ、味噌など様々な大豆製品がよく消費される。このことからも、大豆は台湾の国民的食材である。 台湾人1人あたり、年間約11キログラムの大豆を消費するという。有機農家が国内生産を目指すわけだ。

大豆は全く石垣島では出来ないのが現状である。大豆は自給農業では必ず作らなければならない作物である。畑で取れるタンパク質である。イネに次いで重要な作物である。石垣島の大豆の栽培方法を確立しなければ、自給農業を確立した。とは言えない。台湾では暑すぎるはずだ。どうやって克服したのか教えていただいた。

一番意外だが、早速やってみることにしたのは、8月後半播種である。かなり厳密にやるべきだと言われていた。播種してから、発芽まで難しい条件がある。そこで、トレー蒔きにして、水やりを慎重に調整して見るつもりだ。20度から30度の間で発芽させなければならないと言われていた。

台湾では、雲林、嘉義、花蓮を中心に多くの農家が大豆の有機栽培に参入しているらしい。遺伝子組換え大豆ではない、台湾作出の大豆の栽培を行っている。 栽培には、農薬‧化学肥料‧除草剤は使わず、土地を健全に保ち、定期的な休耕を行って、土壌そのものの力を維持していると書かれていた。

熱帯地域で休耕を行い土壌が回復するものだろうか。疑問だった。この点では二軒の農家とも、休耕はしないで、裏作を作る方が良いとはっきりと言われていた。嘉義の大豆畑の土壌の状態は熱帯特有の腐植分の少ない赤土で、乾くとレンガに近いほど硬くなる土壌だ。ただし、嘉義の海に近い地域の沖積土壌である。

台湾のネットで見る、有機大豆の成長期間は約4ヶ月で、一般に8月末に種まきをし、4~7日で発芽し、30~35日で開花し、花が落ちた後に鞘が形成される。中間での除草が重要な作業になる。鞘全体に太った豆が詰まって成熟したものが畑で自然に乾燥し、大豆となるとある。

この点では二軒の農家とも同じ意見だった。8月下旬に蒔くが、この時期の選択は難しく、雨が多すぎれば発芽しない。雨が少なければ水を入れなければならないと言われていた。これが9月に入ると収穫量が二割減少すると言われた。草丈も二割小さい物になるそうだ。

冬の12月に収穫し、鞘を取り、日干しし、よい豆を選び、除去された豆の殻を鶏に与え堆肥にすると出ている。一般的な品種は、高雄10号で嘉義の農家でも作られていた。花蓮1号、台南10号は新しい品種で良い品種だが、まだ栽培法が安定していないと言われた。台南4号(青大豆)で毛豆系でもあるかもしれない。

品種の短日感光性を調査すると,春播適応型 はすべて感光性が弱いが,夏播適応型には多数の感光性の強い品種と共に若干の弱いものも含まれることが判った。とでているが、小糸在来種は夏蒔きは出来ない。たぶん春まきで短日感光性があるのではないだろうか。

肥料は堆肥を大量に入れるとのことだった。堆肥をどうして作るのかは分からなかったが、堆肥工場が別にあり、55度まで温度を上げると言われていた。正確には分からなかったが、どうも鶏糞を使うらしいことを言われていた。鶏糞を使うと温度が上がるというようなことだったらしい。

嘉義はちょうど稲刈りの季節だった。忙しい中迷惑をかけてしまった。申し訳ないことをした。時間を割いて対応してくださったご恩を忘れないつもりだ。必ず石垣島で大豆栽培を確立するつもりだ。その成果をお伝えしにまた嘉義を訪問したいそれまでにまず大豆畑の整備をするつもりだ。それまでにまず大豆畑の整備をするつもりだ。

そのときに台湾の人たちの生き方がうらやましくなるはずだ。台湾は有機農業では、アジアの先進地域である。日本よりよほど進んでいる。それは農家を尋ねてみるとよく分かることだ。とても前向きで意欲的な方ばかりだ。しかもその有機農業の技術のすべてを教えてくれる。

中国の農家を訪問した時に、皆さんが警戒され、情報を盗まれないようにしようと、かたくなだった。教えに来たなどと言いながら、何を盗みに来たのかという態度だった。たぶん今も中国はそうなのかもしれない。自由な国台湾の百姓の素晴らしさを行くたびに思う。いつか恩返しをしなければと思う。