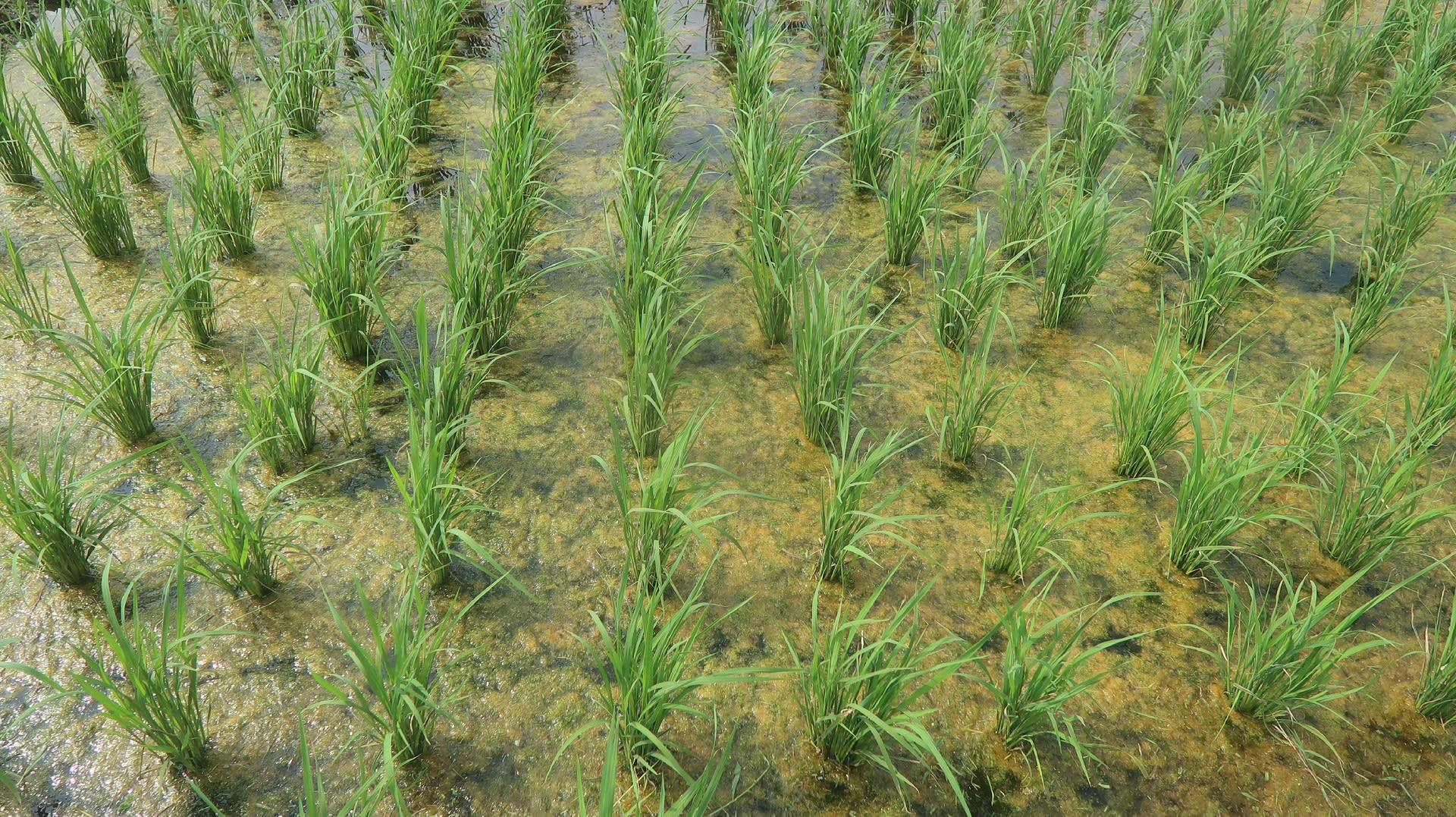

石垣の有機の稲作がすこし見えてきた。

1番田んぼ、このあたりは良い生育の場所。品種は「にじのきらめき」11月はじめ種まき。12月はじめ田植え。田植えから現在、4ヶ月が経過して、13葉期ぐらいである。ゆっくり成長である。3月半ばから下旬に出穂。4月下旬に稲刈りの予定。初めて、徒長気味の成長ではなくなった。

石垣に来て、初めて稲がまともに、満作を目指して生長してくれている。葉を15枚出すところまで来るのにずいぶんと苦労をした。それは覚悟をしていたことではあったが、つらいことではあった。小田原で出来ていたことが、まさかこれほど石垣では難しいことになるとは思わなかった。今回なんとか手応えはつかんだ。

石垣での有機の稲作りはまだ確立されていない。畝採りが出来ていない。せどりまで出来なければ、有機農業技術が確立されたとは言えない。その理由は、石垣の気候に適合した稲の品種がないからだ。本来有機農業技術は植物にとって理想の栽培技術だと考えている。農薬も、化学肥料も使わないと、植物に問題が出ると言うことは、何か技術的におかしいだろう。

有機栽培栽培して、満作にならないことの方がおかしい。よく病気や虫が問題にされるが、40年の有機農業経験で病気や虫で困ったことは一度もない。正しい有機農業を行えば、それほどの問題は出ない。農薬は予防的なものなのだ。もしもの為に、使われている。除草剤がなくても抑草は可能だ。雑草対策は工夫次第で可能だ。

温帯気候の小田原と亜熱帯気候の石垣島では、土壌が違っていた。一見見た目は似たような赤土なのだが、土壌の腐植の量が全く異なっていた。小田原の赤土は関東ローム層で田んぼの土にすぐなる。石垣の赤土は赤黄色土といって、ほとんど腐食を含まない、そのままでは耕作土にはならないものだった。

強い日射量で微生物が育ちにくい。腐食の消耗が激しく、腐食の蓄積がない。つまり砂漠化して行く過程の土壌で栽培しているような感じだ。裸地にすれば急速に砂漠化する。どのようにすれば砂漠化が阻止できるか、ここから始めなければならなかった。

2番田んぼのゆがふもち

見た目が近い赤土なもので、当初勘違いしていた。ローム層であれば、そのまま田んぼの耕作を繰り返して行けば、良い耕作土になる。しかし、石垣島の土壌は耕作を重ねて続けても良くなって行くことはない。簡単に言ってしまえば、自然農法は不可能な土壌なのだ。私はそう判断をした。腐植がたまるよりも消耗が激しい。

腐植を増やす努力をひたすら繰り返す以外にない。これが石垣の有機農法の第一目標。そして土壌をより深く耕すことである。それはのぼたん農園の田んぼにした土壌は所々に石の層がある。所によってはそれが岩盤のような砕くことも難しい層がある。そのために耕土が極端に浅いところが出来た。

すべての田んぼが、3年前に自分たちで作った新らしい田んぼである。ユンボでやっと平らに削ったものを田んぼとした。これを一年一年改善してきている。4年目の今年、今までの成果がいくらか。出始めたところである。3番田んぼではほとんど稲の生育にムラがなくなった。

田んぼの耕土がかなり均一になったと言うことと考えられる。その理由は3番田んぼには昨年腐植を多く入れた。稲わらはもちろんのこと、周辺で草刈りしたものはできる限り入れた。これでもかと言うほど繰り返し入れた。それでもたちまち消えていった。

そして、アオミドロやアカウキクサを増やして、貼り付けては繰り返しすき込んだ。粗起こしの際に昨年黄色くなった、耕土の浅い、下に岩盤のあるあたりを、何度も深く起こした。そして子供の頭ぐらいの石を田んぼから拾い出した。まだ残ってはいる。起こしてはよみがえり堆肥を入れた。

昨年土作りに努力した3番田んぼがやはり成果が出てきた。土壌の改善という意味ではまだまだ課程である。これからもどんどん腐植を入れなければならない。特にススキが多いので、ススキを刈り取ってきては田んぼに入れると良い。ススキのような分解しにくい堅い繊維質のものの方が、かえって良いようだ。

アカウキクサをうまく繁殖させることも重要である。アカウキクサは水を落として、地面に貼り付けて、土壌にすき込んで行かなければならない。水を落としたときに、ひび割れるところまで水を落とすと、水持ちが悪くなるので湿潤土壌ぐらいに落とし、転がしですき込む。

アカウキクサの窒素分も土壌にすき込まなければ意味がない。田んぼに入れた草などの腐植と一緒に土壌にすき込んで行くことが大切になる。また、土壌の粒子が細かすぎるので、縦浸透が少ない。転がしを入れて、土壌に酸素を送り込むことも、土壌の活性を促すことになる。

今年は一番田んぼではほとんど雑草がでない。アオミドロと、アカウキクサが水面を覆っているからだ。これを田んぼに悪いという人がいるが、それは慣行農法の考え方で、実際には田んぼに窒素分と腐食質を増やしてくれている。そして水温を上げないように抑えてもくれている。3月でも水温は30度に上がる。

3番田んぼが一番生育が良い。昨年の草を沢山入れた土作りの成果と思われる。

水は天水田なので、節水方式でしか作ることは出来ない。少ない水をうまく管理することが、何より重要になる。上の田んぼから下の田んぼに水を流し続けて、死に水にしないことだ。動いていれば水は腐りにくい。水の温度が上がりすぎることも、石垣では気をつけておかなければならないことなのだ。

石垣島の3月小田原の7月である。それは気温のこともあるが、特に日射量の強さである。小田原の7倍の強さがあるという。曇り空に見えても、3月で日焼けをする。稲もこの強い光の日射で夏を感じている。ぐんぐん光合成をして、急激に大きな厚い葉を出している。

小田原では8月中旬が出穂であるが、石垣では4月初めと考えれば良いようだ。そして連休前後に稲刈りと言うことになる。この時期に稲作りをすれば、台風も避けることが出来て、また梅雨時の前に稲刈りが終れる可能性が高くなる。11月初め播種の考え方は、ゆっくり成長に成功したのだと思う。

3番田んぼ

11月播種は与那国島では行われていたと書かれていた。始めるときの唯一の頼りであったわけだが、苗が寒さに向かう時期の育苗になる。しかも田植えが一番寒い時期になり、田植えのの苗が低温と風で停滞する。これに耐えるかが課題であった。ただ、2月になり暖かくなるまで耐えれば、一気に成長することになる。この予測は正しかった。

3月に入り、稲は一気に生長している。3番田んぼは平均で25分ゲツある。良い穂が出来るかどうかが、これからの課題になる。不安はまだある。昨年の不稔が怖い。不稔の原因を夏の夜温の高さと台風の風と考えているが、それが正しければ今年の出穂期はそれを外してはいる。この後どうなるだろうか。不安と期待でわくわくドキドキしてくる。

6番田んぼ

ある程度方角が見えてきたのは「にじのきらめき」を選択したことにある。素晴らしい品種である。「にこまる」と「さとじまん」の良さがでている。留場が大きく厚く、穂を太陽から隠してくれる。分ゲツをとることが楽だ。そして72㎝という高さで倒伏の心配がないから、肥料の失敗がない。しかも、ひこばえがでやすい品種である。

ひこばえの準備に入ることを考えておかなければならない。稲刈り前に思い切って追肥をする。このときに水を切って、転がしが入れられるならば(もう入らないか。稲刈り前なら良いだろう。)その方が根の再生につながるかもしれない。やはり、最初の根は、稲を実のらし終えて、根は老化して行く感じがある。

7月下旬あたりで2回目の稲刈りが予測される。そして11月初めの3回目の稲刈り。ひこばえは3ヶ月で収穫できると考えて良い。3回の耕作で120キロとれれば、一応畝採り達成というのが、今年の1番田んぼの目標である。今の調子であれば、それは2回で超えそうである。他の田んぼはひこばえをやらないというのだが。やらしてくれるならばやりたい。

6番田んぼ少し遅れたが、生育が追いついてきた。

来年への改善点を考えると。

1,さらに腐食を増やすために、周りの草を田んぼに入れて行くこと。あらゆる場面で草を入れることが重要になる。

2,苗代に穴あきビニールを使う。今年苗作りではまずまずだったが、低温の不安があった。

3,餅米の「ゆがふもち」は品種を変えた方が良いかもしれない。鹿児島の品種のため、寒さの影響を受けたようだ。

4,ひこばえをやることで腐植が増やせると言うことがある。それだけ稻藁の量が多くなる。その分土壌が出来るまでは追肥の量を増やすことが必要になる。