大豆栽培のの途中経過

のぼたん農園では5回目の大豆栽培に挑戦している。過去4回は失敗をしてしまい、一粒も採れていない。今回は嘉義の大豆農家さんから、栽培方法を教えていただき、できる限りその通りに、やってみている。枝豆大豆は90日で出来ると言うことだったから、播種して45日が経過して、半分まで来たことになる。大豆になるのは、四ヶ月。

まずここまでの大豆栽培は、順調に進めることが出来た。もしかしたら収穫できるかもしれない。ということで今までの栽培を記録しておきたい。7種類の種を手に入れて、蒔いてみた。枝豆品種が4種類。大豆品種が3種類である。台湾で伺った話では、枝豆品種は大豆には成らないと言われていたのだが。

長く小田原で作っている、小糸在来種は枝豆でも美味しい。その上大豆になるまで育ててもとてもいい大豆である。30年近く栽培してきて、日本一美味しい大豆だと思っている。本当は小糸在来種を作りたいのだが、4回も失敗したので、今回は作っていない。

失敗の理由がやっと分かったところである。台湾で教えていただいたことでまず第一に重要なことは、大豆は30度以上で保存をしてはいけないと言うことだった。種子の保存庫を見せていただいたが、大きな冷蔵倉庫だった。発芽しない理由は30度以上の高温状態にあった。

今年は小田原での小糸在来大豆の収穫の際に、少し分けていただき、冷蔵庫で保存しておき、来年は小糸在来種の再挑戦をするつもりだ。もちろん千葉県の地大豆である小糸在来種が、石垣島で栽培することは、かなり難しいことだとは思っているが、今回の経験で可能性があるような気がしてきている。

大豆畑の準備を書いておく。今回は2畝の畑を準備した。ユンボで平らにして、畑の1周を50㎝ぐらいの深い溝を掘り、囲んだ。雨が降っても水がすぐ引くようにした。畑は水はけがを良くなければならないと言われたためである。これも台湾で教えていただいたことの一つだ。

ユンボで平らにした大豆畑を、トラックターでできる限り深く耕した。そしてまず石拾い。驚くほどの石がある場所で、5回は耕して、石拾いを繰り返した。それでもまだ、石は取り切れていない。栽培中も気がついたら石拾いをして居る状態である。石には珊瑚などもあるので、かなりアルカリに傾いた土壌だ。

ある程度石を拾った後に、そばの山に行き、落ち葉を軽トラで3台分採ってきて撒いた。撒いてから風で飛ばされないように、トラックターですき込んだ。ここまでが播種一ヶ月前の準備だった。そして、60㎝畝幅にして、防虫ネットを架けることにした。ネットの間は1m空けた。5本の防虫ネットが張ることが出来た。

そして播種は8月25日と言うことだったので、二週間前に「よみがえり堆肥」を一袋撒いた。10日前から、井戸水をポンプアップして、4日間撒いた。水が少ないために、3時間ほどで井戸水が無くなった。大豆畑は歩くと長靴でも潜るような状態だった。それでも畑の奥の方には水が行かなかった。

播種の1日前に最後の耕耘を行った。このときには土が湿っていると言うぐらいまで土はまた乾いていた。ギリギリに耕したのは、雑草ができるだけ長く出ないで欲しかったからだ。そして、60㎝と1mの畝幅に紐を張った。そして8月25日ついに播種をした。播種は手蒔きと機械蒔きを行ったが、手蒔きの方が発芽の成績が良かった。

発芽の悪かったところには、畑の一部に苗場を作って置いた。苗場の苗はよく発芽して、での悪かったところに補植をした。しかし、補植した苗は水やりが大変で、なかなか活着しなかった。やはり直まきで3粒撒いて、補植なしの方が良いようだ。機械蒔きが今ひとつだった理由はまだよく分からない。

種は蒔いてすぐ、防虫ネットで覆った。そして3日間の間に雨が降らなければ、4日目に発芽すると言われた。祈るような気持ちで3日間を過ごして、3日目の夜に雨が降り、不安になって畑を見に行くと、なんと言われたように発芽が始まっていた。発芽は黒大豆が最初だった。

枝豆の3品種は発芽をした。野口種苗の「青平種」「茶豆七号枝豆」の2種と、もう一つの枝豆種は発芽もよく、すでにさやを付けている。ヤフーのメルカリで購入した、枝豆にも大豆にも成るという滋賀の自家採種種は、100粒蒔いたのだが、2本だけしか発芽しなかった。さやも付けていない。

たぶん室温で保存していた種だと思われる。メルカリで種はダメだ。野口種苗では冷房をかけ続けていると言うことだった。室温保存は大豆には厳禁だと言うことが確認できた。普通大豆の内、黒大豆が一番元気で大きくなっている。花は白い。沢山花を付けているのだが、さやはまだだ。もう一つの普通大豆は発芽はもう一つだったが、何とか補植でそれなりになった。

種はマイコス菌を付けた。マイコス菌はマメ科植物に特に有効と言うことだったので、おまじないのつもりでまぶしてから撒いた。このおまじないが意外に効果があったのでは無いかというのが今の感想である。ともかくこの45日間雨が降らない。井戸水が涸れるほどである。

この水が無い中、どの大豆も青々として大きく育っている。普通であれば、枯れているのではないかと言うほど土がからからである。それでも大豆は全く影響を受けていない。むしろ元気に成長していると言える。元気すぎるので、今度は葉ばかり山かと不安になっている。

一ヶ月したときに、トンネルに抑えられるようになった株が出てきたので、ネットを2本は外した。45日目にすべてのネットを外した。そして草取りをして、土寄せをした。と言ってもここまでのところ大して草は出ていなかった。

土寄せは管理機で一通り通過してから、その後は鍬などでできるだけ最初の葉っぱの高さまで、手作業で土寄せをした。2時間ほどかかった。土寄せの意味は3つ。1,土を寄せて株を支え倒れないようにすること。2,草を抑えること。3,土を寄せたところからも根を出させ、肥料吸収をよくする。

今回初めて石垣島で大豆が出来そうなところまで進んだ。自給農業には大豆は不可欠なものだ。何としても、大豆栽培技術を確立させなければならない。台湾の優秀な農家さんがすべてを教えてくれた。本当に親切で有り難いことだとおもう。そのご恩に報いるためにも、何としても成功させたい。

台湾では「豆乳、豆腐、豆干、豆花、醤油、もやし、腐乳、臭豆腐、納豆、テンペ、トウチなど」がよく消費されることから、大豆は台湾の国民的食材と言えます。 台湾人1人あたり、年間約11キログラムの大豆を消費していると書かれている。この11キロなら私の方がもっと食べている。

台湾の有機大豆の成長期間は約4ヶ月で、8月末に種まきをし、4~7日で発芽し、30~35日で開花する。ここまでは書かれているとおりである。豆が成熟したものを畑で自然に乾燥し、収穫する。 12月に収穫し、鞘を取り、日干しし、よい豆を選び、除去された豆の殻を鶏に与え堆肥にするなど、少しの無駄も出ることがありません。

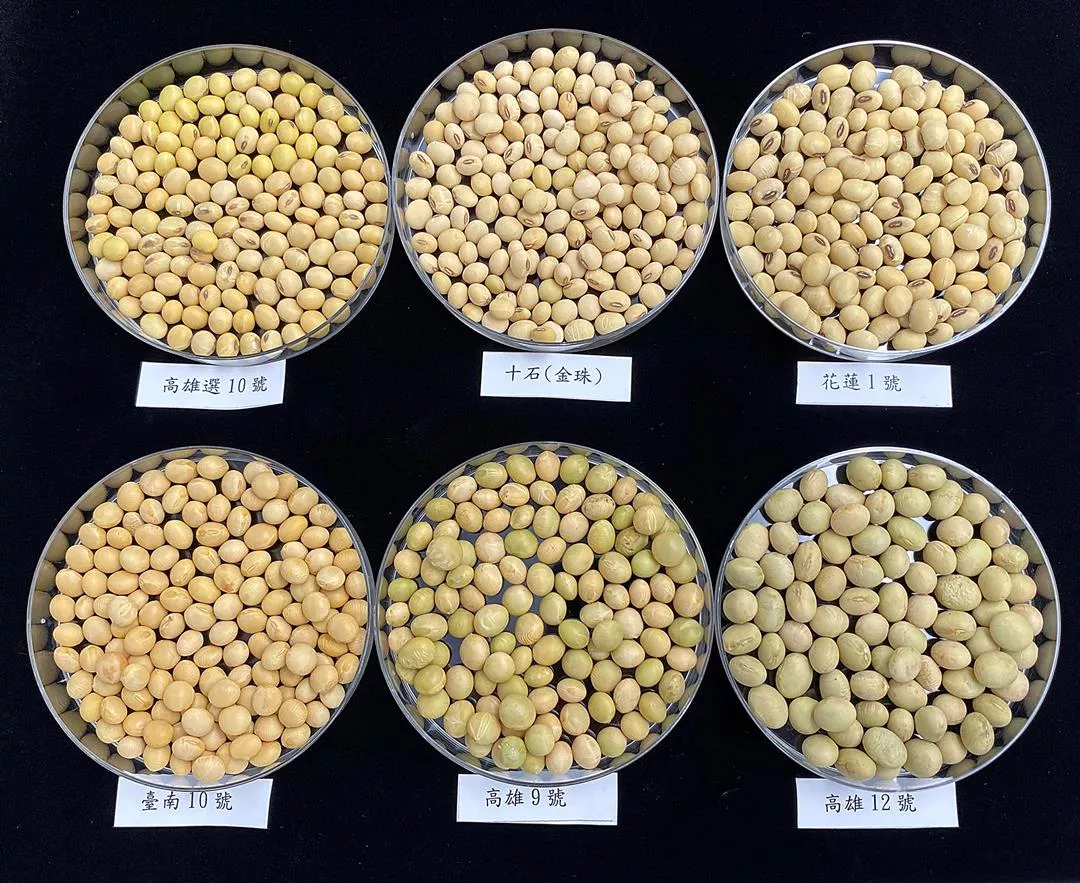

台湾の大豆品種は、「国産大豆の主な栽培品種には、高雄選10号、台南10号、花蓮1号、それに伝統の品種『十石』、現在の品種名は『金珠』と言うものがあります」そのほか、台南10号、台南4号(青大豆)とある。高雄9号と高雄12号が枝豆にふさわしい品種。本当はこう言う品種を作ってみたいのだが、手に入れることが出来ない。