SDGsと伝統農業

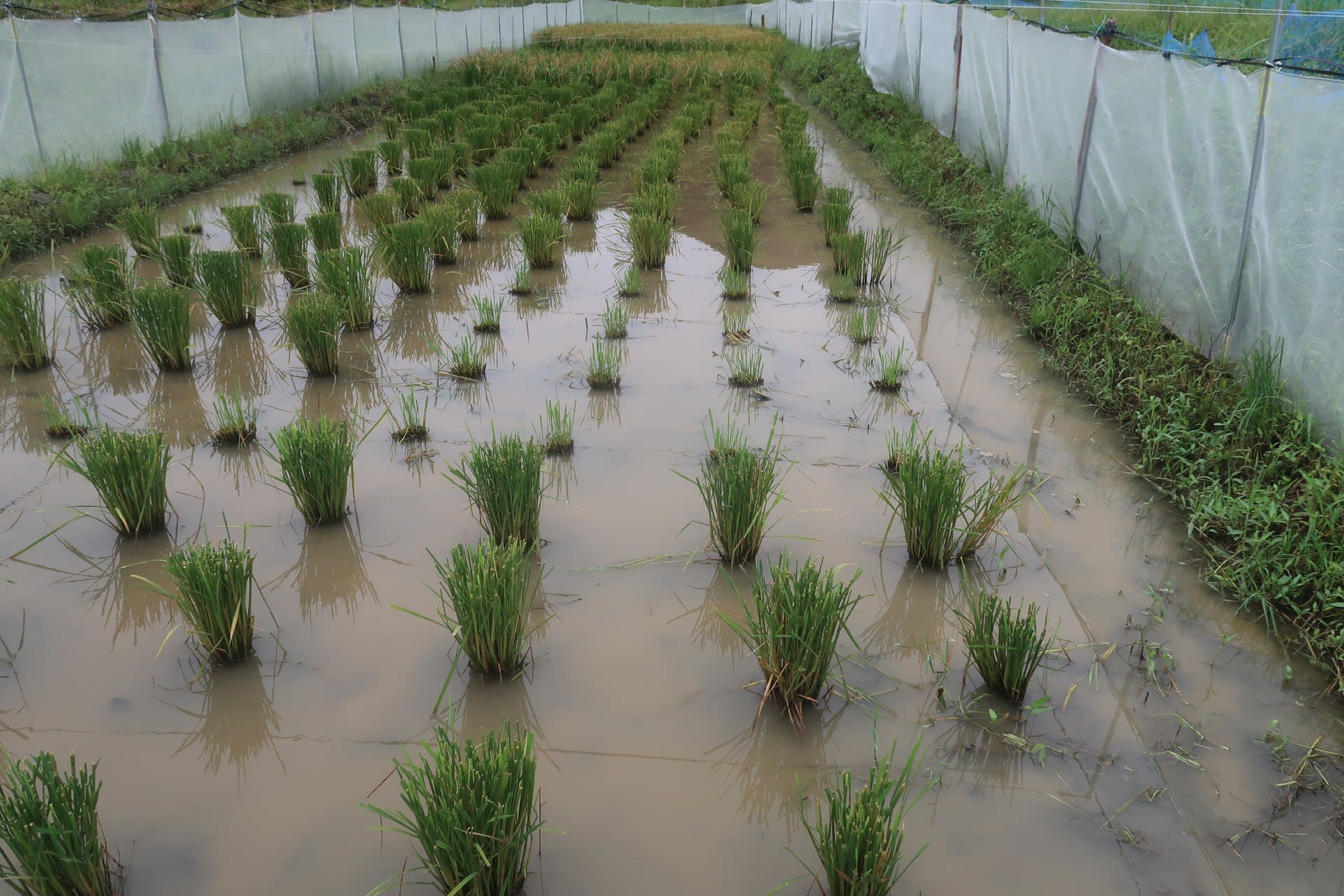

4番田んぼひこばえ農法の研究田

8番田んぼのひこばえ農法の研究田

SDGsは持続可能な開発目標と訳されている。これは少し当初の成立した際の意味からは離れていると書かれている。国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた目標である。 日本ではどちらかとえば、開発目標が強調され、持続可能という前提を置き忘れている。目にするのは企業イメージを上げるための広告利用。

石垣島は「自治体SDGsモデル事業」(10事業)に選定されている。石垣島のイメージアップ作戦ではあるが、島に暮らしていて持続可能な島という実感はない。建前としてのSDGsの島に見える。全国で一〇というモデル事業だから、かなりの持続可能な事業が実際に行われなければならないが、例えばミサイル基地を作るというような、持続不可能な開発目標の方に傾斜している。

ゴルフリゾート開発など、市がむやみに進めているが、環境破壊そのものの事業といえる。白保の方に高級リゾートを作るなどと言うことも市は提案している。島のSDGsの方向が分からない。本当にこれらの事業が「自治体SDGsモデル事業」であると考えているのだろうか。

アベ総理大臣は「日本は、これまで、持続可能な経済・社会づくりのため、国際社会のモデルとなるような優れた実績を積み重ねてきています。」と語っていた。これを読んだだけでも、政府の持続可能がまったくウソッパチであることが分かる。日本はこのままでは持続不可能な代表的な国だ。原発爆発をしてしまった国なのに、まだ原発にしがみついて居る国。

アベ氏は続けて以下のことを述べている。

一点目は、国際保健の推進です。国際保健機関に対し、総額約4億ドルの支援を行う予定です。

二点目は、難民問題への対応です。今般、新たに5億ドル規模の支援を行います。

三点目は、『女性の輝く社会』の実現です。2018年までに総額約30億ドル以上の取組を行います。

金を出せば持続可能かと言えば、とんでもないだろう。日本政府は当初から、SDGsをお金換算しようと考え違いしていたようだ。日本は国際社会をリードするどころか、周回遅れてしてしまい、SDGsの意味すら理解できない国なのだ。 女性問題、難民問題、など日本が世界でも最も送れているのは、世界中の誰でも知っていることだ。

地球の持続性ある開発とは、小さな農業による開発である。特に稲作農業の推進である。大規模開発はもう不要である。地球環境と折り合いを付けた永続性のある、稲作農業を小農として広げてゆくことが本筋である。大規模稲作農業開発も必要悪としては悪くはない。

人間は自分の体力で、自給自足で生きる事ができる。食料のためには一日2時間の労働で、無肥料無農薬の有機農業で生きる事ができる。ここに立ち返ることしか、地球の永続性はない。このことは年々深刻な形で現実化してきている。地球は危ういところまで来ている。

農業を主要産業としてやっている国が、飢餓に陥っているのだ。アフガニスタンなど、水不足のために食料が足りなくなっている。水が全くないわけではないが、灌漑設備が十分でないために、国土の砂漠化が始まっている。わずかな農地では食料生産よりも、輸出用の作物生産が行われている。

持続可能な開発目標・SDGsの目標2「飢餓をゼロに」は年々深刻な状況が進んでいる。貧困や紛争、環境破壊、干ばつ、生物多様性の喪失など様々な要因で2018年時点で53ヶ国の約1億1,300万人が食糧不足による急性栄養不良に陥っている。

その解決のためには自らが食料生産が可能になる、農地の確保が重要になる。水資源がある地域では水田稲作を広げる意味が大きい。しかし、日本国内では、水田の準備が出来ている場所でも、耕作する人間が居ない現実がある。稲作が経営できないのだから仕方がない。

政府が主食作物から、換金作物への転換を主張している状況である。これは世界の食糧危機から目を背けた考え方である。世界はこれから一年一年より深刻な食糧不足に向かう。食糧自給率が三分の1しかない日本は三分の二の食料を世界から買わなければならない。

このことは世界の飢餓を推進していることなのだ。日本はまだ買えるから増しだと、と考えている内に中国など経済が好調な国が買ってしまうことに成りかねない。円安が続き輸入はかなり厳しいのだ。日本の永続性も危ういところまで来ていると考えるべきだろう。

日本に水田の耕作放棄地があるということは、あってはならないことだ。特に石垣島は自治体SDGsモデル事業の島だ。その自治体SDGsモデル事業に水田のことが触れられていない。何故だろうかと思う。つまり石垣島でも行政自体が水田のことを諦めているのだ。

経営が出来ないのでは止むえないという考えに違いない。今までの所、企業的農家が水田耕作地を広げてきたのだが、現実にはそれが限界に来ている。優良な整備された圃場の大規模な水田が、今年は放棄されているところが目立つ。いよいよ、企業的な経営でもこれ以上広げられなくなってきたのではないだろうか。

経営できないのだから、どうしようもない。仕方がないことだというのが、農協でも、行政でも考えているのでは無いだろうか。もし、本音で本気で持続可能な島を目指すのであれば、発想の転換が必要なのだ。水田がない島になれば、持続不可能な島になる言うことを考える必要がある。

石垣島が持続可能であるためには水田を市民がやるようにならなければならない。市民の100人に一人がその気持ちになれば、500人が水田をやることになる。500人が水田をやれば、318ヘクタールの水田面積の内、1割の30ヘクタールは耕作できることになる。

石垣市民の内1割の10人に一人が水田をやる気になれば、石垣の水田のすべてが耕作されることになる。そのくらいの気持ちで取り組まなければ、石垣島の永続性は維持できないだろう。決してこのことは荒唐無稽のことではない。

先ずは稲作技術の開発からだ。市民の行う稲作の技術を開発する。そして、農業機械の貸し出しを、農協が行う。市民が行う農業には経営というものはない。私の経験では1万円の会費で120キロのお米を提供できる。一万円の会費で地代を払い、機械を農協から借りることができる。