「水田政策」の転換が骨太の方針に

2025/06/07

政府が、6月に決定する「経済財政運営と改革の基本方針」に、「水田政策の見直しの具体化を進める」と明記する方向で検討していることが、28日わかった。価格が高騰するコメを中心に、生産性の向上をめざし食料の安定供給を確保するとしている。

素案が28日に判明したと新聞にあった。この中で、「生産性向上に前向きに取り組む農業者が意欲を持って営農でき、生産性の向上を通じた食料の安定供給が確保されるよう」見直しの具体化を進めるとした。稲作農業の力点を、兼業農家から大規模農家に移行すると言うことと読める。

新市場開拓用米の拡大や、農地の集約化を支援する制度の見直し、新規就農支援・経営安定対策に取り組むほか、農林水産品の2030年の輸出額を5兆円にする目標に向け、コメの輸出産地の形成も進める方針を記す。個々に農地区分の見直し、農協の仕組みの見直し、が入らないところが煮え切らない。

具体的にという文言が繰り返されているが、新市場開拓用米とは何だろうか、初めて聞いた。例えば米粉用の水田をやった時に、1反10万円の補助金が出るというようなことらしいが、私がもらえるかと言えば、多分そう言うことでもないらしい。米粉は是非とも作りたいところだが、問題は製粉機にある。むしろ製粉機を政府が各市町村に一つ整備してくれれば、米粉は一気に普及するはずだ。

結局、個々で見る限りいつもの補助金行政に過ぎない。これは何もやりませんと大差が無い。今までそれで出来ない出来た理由を考えるべきだ。今までだって、補助金はあれこれ付けてきた。その結果が農家が減っている。一向に新規就農が定着しない。大型農家も出てきてはいるが、まだこれからという所だ。

大型農家が広がることは私も大賛成だ。そうしなければ、生産性が向上できない。今の日本の小さな農家重視では、生産性が低すぎて限界に来ている。個々が農業政策の肝で、世界標準の普通の農業にかえるためには、補助金での誘導ぐらいでは無理だ。

確かに稲作農業には日本人が作られたと言えるほどの長い歴史的な背景がある。底に戦後のアメリカ占領軍による、一方的な農地解放が行われた。これは確かに必要なことではあったが、それまでの農村にあった、因習的なそれはそれで機能していたの内制度があったわけだ。

その封建的な制度を取り払うことは、必要なことではあったのだが、それに変わる農地に対する、まともな制度が作られなかったところに問題の根源がある。私は山梨県の貧しい山村に生まれたので、戦後の農村社会の混乱と、また一方で希望に満ちた青年団活動、生活改善活動、を見てきた。

しかし、政府は農業団体をその政治的な支持母体として、抜本的な改革をすることなく、食料の安全保障に対する政策を失った。政府が米価格を決めて、善良飼うという制度から始まったのだ。これは戦後の食糧不足と配給制度から、生まれた制度なのだが、食管制度が見直されるまでの長い年月の間に、農地制度の見直しや減反政策と補助金で、歪んだまま、農家の衰退を生んだ。

結局自立した健全な農家を生み出すことが、工業生産に力を入れる政府の方針と、圧力団体として、自民党の支持母体としての農業者団体の存在が、場当たり的な補助金を繰り返すことになり、時代錯誤の古い態勢を温存することになった。温存することの意味づけだけは官僚的に整えられてきたが、大きな展望は模索されてこなかった。

その問題の背景にあるのが、農業に対する力を失った農協である。西湘農協にも以前には農協にも技術指導員がいた。所が、15年くらい前に居なくなった。県の農業センターにも稲作指導員はいなくなった。神奈川県の稲作農業はあまり力の入らない状況になっていった。

つまり大型稲作農家が出現するような条件が神奈川県には乏しかったのだろう。一方で、兼業で生き残れる農家の条件はたくさんあった。アパート経営やご主人が普通のサラリーマンになるには多くの仕事が存在した。農業から他の収入に生計は移っていった。

これは時間の流れは地域によって違うだろうが、多かれ少なかれ日本の小さな農家に起きたことである。問題の一番は国の安全保障における、食料生産に方針がなかったことである。経済の側面からだけ考えれば、米など海外から買うのが一番だという考えが強かったのだ。アベノミクスはまさにそういう考えを表明した。

所が、外国という物はそれほど甘い物ではなかった。同盟国で会ったはずのアメリカのトランプは日本を従わせるために、関税で責め立てている。関税だからまだ良いが、これが食料であればどういうことになるだろうか。国民はパニックになり、食料品を買いだめに走ることになるだろう。ともかく食料は足りないのだ。主食さえ足りないのだ。

自動車が売れなくなり、日本経済が追い込まれるのも困ることは確かだが、明日の食べ物がなければ、さらに困るのは目に見えている。どうすれば食糧の安定供給が出来るかである。まず食料は輸入すれば安くて良いという考えを捨てる必要がある。高くとも日本国としてせめて、最低でも70%位の自給率が必要な物だ。

そのための生産基盤を整備することが先決である。今ある農地を有効利用することに尽きる。農地解放以来の、農地の個人所有が農地を投機的な財産と考えるようにした。こうした考えを捨てさせるためにも、農地を絶対的に農地からの転用を禁止しなければならない。

また、農地を合理的に再編しなければならない。農地を国の生産現場と考えれば、もっとも合理的に組み直すはずだ。大規模化出来る地域は大規模以外は出来ないようにする。小規模でも維持すべき農地は小規模農家が維持できる形で、直接払いを行い維持して貰う。経営も出来ないが、中山間地を守るためには農地の維持が必要と思われる箇所は自給用の農地として位置づける。

この3つ種類の農地に色分けして、それぞれが成り立つような整備をする。農地を集約して大型化して、水利を整備するのは政府の仕事である。小さな農家が兼業を下ながら維持する場合の直接払いを考える。そして自給的な環境保全のための農地は、政府が維持できるように農地も機械も貸し出すようにする。

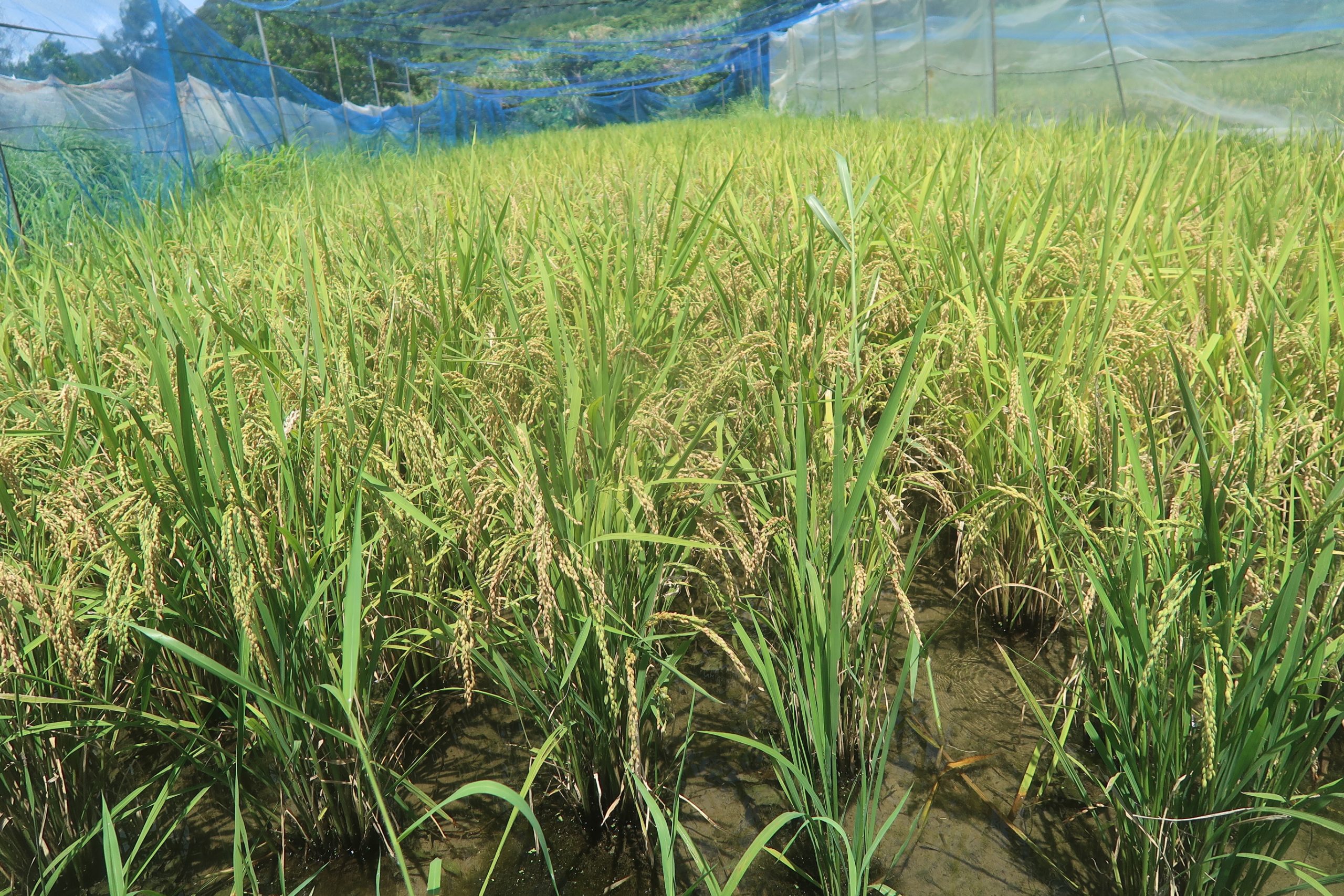

八重山内日新聞には、一面のトップに与那国島の農業振興のことが書かれている。水稲を推進し島内自給を向上させると言うことらしい。1670人の人が居るから、1670俵のお米が必要。せどりするならば167ヘクタールの水田が必要と言うことになる。農地は511ヘクタールあり、水は十分にある。188ヘクタールが休耕と言うこと。ひこばえ農法でやれば、100ヘクタールやれば足りる。

もし企業的な規模で行う大型水田農家と行政が連携して、行うのであれば可能な数字と言うことかもしれない。行政が国への補助金申請を徹底して行う必要があろう。また取れたお米は与那国町で採算の合う価格で買い取ってくれることが前提でなければ無理だ。

農業機械の管理維持はどうするか。自衛隊が協力してくれるのかな。そんなわけはないか。壊れても自動車修理屋さんが直してくれる態勢があるのだろうか。部品一つ取り寄せるには時間がかかる。自分で直す力が無ければ無理だろう。これからはパイナップルをやろうと言うことらしいが、どこでどう売るのだろう。心配しても仕方が無いが、かなり大変なことだろうと思う。

日本全国大きな差はない。骨太も良いが、実は政府の考える農政は実現不可能な気がして成らない。もう少し具体的に、農協の民営化からではないか。郵政と同じで、金融、保険、営農部門の分離。抽象論を話していても、日本の農業に未来はない。農地の見直しなどの、具体的な政策である。