嘉義市立美術館

嘉義市立美術館は台鉄嘉義駅のすぐ前にある。今回の台湾旅行でも素晴らしい作家に出会うことが出来た。嘉義出身の作家で李錦繍氏である。2002年に亡くなられた、同性鯛の作家であった。今まで知らない作家だった。全く台湾にはすいごい人がいる。本筋の芸術家である。バリの美術学校で勉強されていたようだ。日本で言えば野見さんから気取りをとったような人だ。

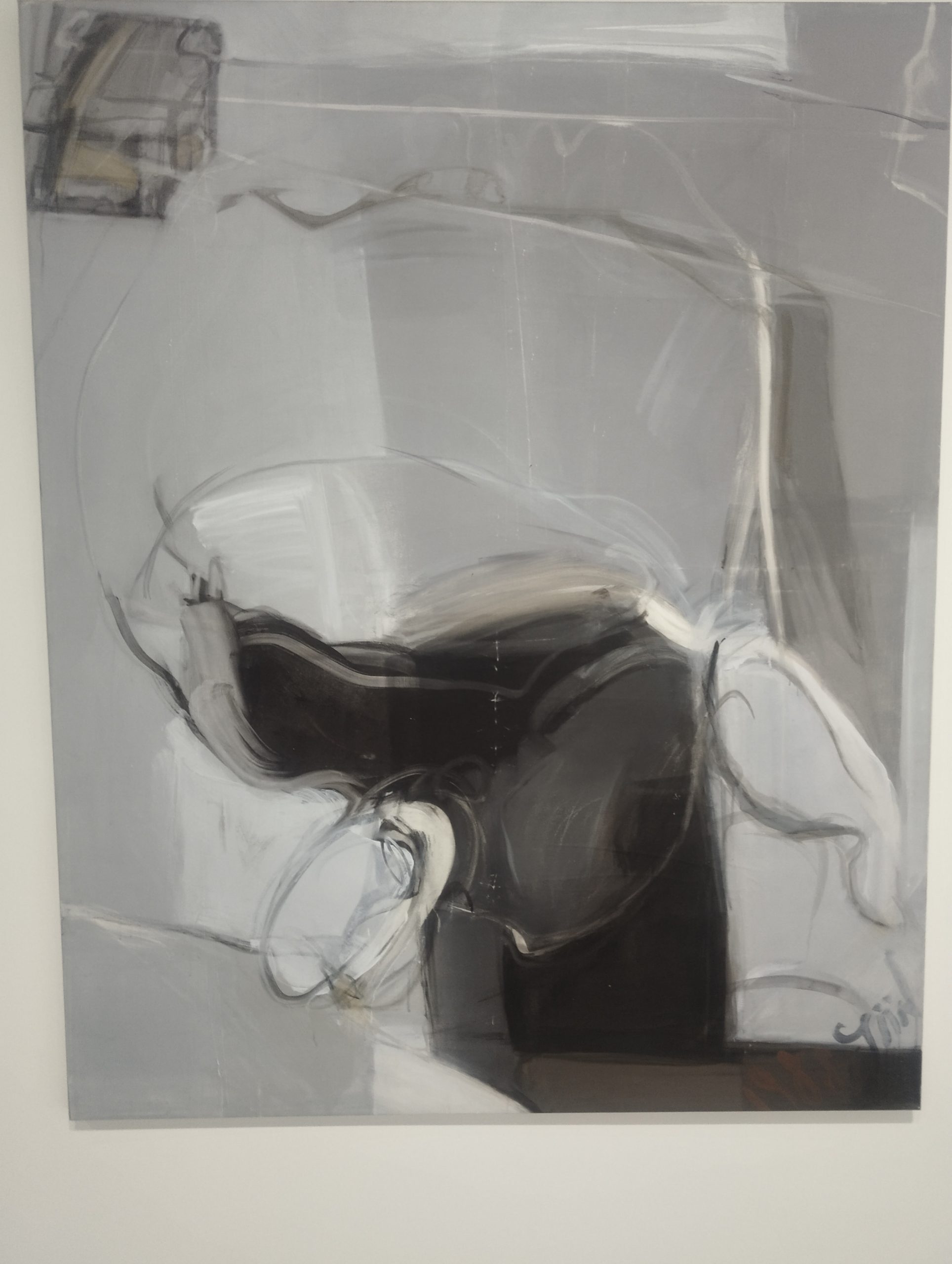

何でもやられるし、何をやってもすごい。書がなかなか良い。その上に素描も書のように書いているものがある。これが良い。影響を受けそうな気がする。台湾の社会の緊張と中国の深い歴史文化がない交ぜになって、何か悲しげな鋭い花になっている。女性の作品とは思えないのだが。

自分など比較にもならないと、打ちのめされた。日本にいると甘くなる。ろくな作家がいないからだ。美術館は若い人たちで、溢れんばかりだった。嘉義の絵を見る人の鑑賞眼が高いと言うことが、良い作家を生むのだろうか。といっても他の作家はつまらなかった。

また、作家について語る台湾の美術関係者のビデオが流れていた。字幕があるのでなんとか意味がつかめた。分析がまた素晴らしい。嘉義市立美術館の学芸員が良いのかもしれない。良いビデオだった。絵に対する評論の文化が根付いている。

2度とみることは出来ないかもしれないと思い、本のことも聞いたのだが、無いらしい。写真は自由にとって良いとのことで、撮影させてもらった。暗いのでよく写ってはいないが、どんな絵かぐらいはわかると良いのだが。しかもスマホでとったので、なおさらどうだか。

スマホから、ブログにあげるのが上手く行かず、苦労した。旅先のなれないノートパソコンの性もある。打ちづらいと言うこともあるが、なんとか、台中のホテルで書いている。嘉義のホテルはWi-Fiが安定せず、ブログが打てず。対中のホテルはネット環境はいいのだが、つなげるまで苦労した。

嘉義で素晴らしい作家に出会えてうれしかった。その勢いで、台中の国立美術館に行き、げんなり。詰まらなかった。どうも台湾の大家らしい人の展覧会をしていたが、これはつまらない。他にもたくさんの展示があったのだが、台北の美術館の方が面白い。運営内容がどうも保守的。権威的。美術館は良い建物なのだが。

しかし、若い人が溢れるくらい美術館に来ている。現代美術の展覧会が開催されていた。光と音をテーマにしたものらしいが、これはまたどうしようもないもの。何故なのだろうか。現代美術というものの、このコンピューター革命の時代に、どうも時代錯誤な、現代美術である。考え方がおかしいと言うより、芸術表現の意味が違う。

表現がアイデアであり、つまり頭脳的な表現だ。頭の中の仕事ならば、人間はコンピューターには負ける。コンピューターに表現を任せたらと言いたくなった。人間が今やれることは、身体的なことだ。自分の行為としての芸術の体験の問題だ。それが、嘉義の李さんにはあった。身体が生み出すものを突き詰めること。

身体は甘くなる。それが私の絵だ。方角は間違ってはいないのだが、身体に厳しく問い詰めていない。李さんはつまらない自分と正直に向かい合っている。向かい合い方は何度も戻りながら、茶番のようなのだが、そこからしか何も始まらないと言うことがわかる。始まろうとしたとこで終わったのかな。

終わってもいい。途中でも良い。重要なことは真剣に自分の中の方角を、絵画表現として向かい合うことだ。李さん私には確かにその歩みが見えた。それは交代の連続だったかもしれないが、あなたが死んでしまってからの、つまり、この20年は絵画芸術が消えてゆく流れだった。

商品絵画の登場。絵というものが違うものになった。売れる絵はどういう絵ですか、とAIに聞いてみろといいたくなる。ここで間違うのは、絵は感性表現だとか、心の表現だとか言うのではない。そう言うのであれば、身体の表現である。特に腕の表現である。気持ちがどうのなどというのもどうでも良い。

只管打画である。その行為だけを行う。結果を問わない。生きると言うことを絵を描くことで埋めている。その手応えの深さである。身体的深さだ。到達地点が今描く絵。それが十分のものであれば、そのままで良いんだと思う。十分であるか、インチキであるかを確認することが出来るのが、絵。

悲しいことに李さんは若く死んでしまった。もし今も生きていれば、どんな絵を描いていただろうか。もしかしら、私が見ることが出来た絵はすれられていたかもしれない。死んでしまったから、見せていただいた絵は残されたが、もし生きていたら違う世界に進んだような気がする。

それくらい動いている。現在進行形の絵。絵に足先だけが現れる。これは観念的だ。脚下照顧といことなのだろうが、足を描かないでも、立脚点は絵に現れる。それをやってしまうところが、李さんのすごさなのだろうが、だから次の絵を見たくなる。

水墨的モノトーンの絵画が増える。色で描くこととの関連はどうなのか。内的な世界にのめり込むと色が消えてゆく。絵画から色なくすのは問題だ、と考えている。現実世界は色で出来ている。色を消すならば、水墨ではなく書である。水墨の言う、墨で色を描くといういやらしさは耐えがたい。