米価高騰続く

お米は緊急放出されると言うことだった。高値が続く理由が見えてこないため、備蓄米を21万トン放出して、価格を下げようという政府の考えだった。本来なら昨年の夏にやるべきことだったのだが、政府はやらなかった。その責任を認め国会で農水大臣は謝罪した。

遅れたわけだが、やっと緊急放出した。緊急放出されれば、いくらかは下がるという予想もあった。入札が行われ、すべて落札されたが、買ったのは90%はJA農協であった。商社、業者は備蓄米には興味がなかったらしい。どういうことかと言えばすでに農協以外は高値で買い付けていると言うことらしい。

そして、3月末にはスーパーに並ぶと言われていたものが、4月に入ってやっと出てきたところである。10日にはどこにでも並んで、十分供給されると言うことだった。10日になったが、まだそれほど並んだようでもない。何故これほど時間がかかるのか。

明らかに市場に出ることを遅らせている意図がある。出さないでも下がり始めれば、政府が買い戻すという条件付きだ。この買い戻しは買った量を買い戻すと言うことのようだ。何故そんな条件がつくのかがわからない。政府はどのみち、100万トンは備蓄するつもりなのだろう。

農協が本気で価格を下げようと考えれば、すぐにでも下げられる。当たり前のことだが、在庫のほとんどを農協が持っているのだから、その出荷一気に行えば良いはずだ。農協の倉庫が空になったところで、政府が責任を持つはずだ。お米は国の安全保障である。

供給量次第で下がるのは当たり前だ。しかし農協は高値で売りたいのが当たり前だろう。商売で仲買をやっているのだ。わざわざ高値で儲かっているのに、下げようなど思うはずもない。農協は商売で、お米の販売をしているのだ。

一番儲かる形で販売する義務が農家に対してある。それが出資者に対する義務。組合員として農協へ出資貯金よりも貯金よりもかなり利回りが良い配当金がある。私も出資者の一人である。と言いながらも、米価格は農協のためにも、下げた方が良い。

農協動き次第で下げも出来るし、上げも出来る。今のままが農協には良いようにも見えるが、それは間違いだ。日本生産のお米離れが起こらるだろう。輸入米がそこそこ食べられるものになっている。先日小田原で渡部さんが見つけてくれた古米の台湾米を食べた。

一応は食べれる。外食で使われていたら、そんなものだと思える味のものだった。1キロ367円だかの関税を払い輸入しているのだ。日本産米は1キロ800円だから、台湾でキロ400円以下のお米なら、採算が合うと言うことになる。台湾のスーパーのお米はもう少し安い。

この後のアメリカは相互関税だそうだ。日本は米の関税を下げざる得ないだろう。米の関税を下げて、農家に対する個別補償方式にせざる得ないだろう。農家がなくなれば、食料の全保障が成り立たなくなる。農家を残すことは自動車が売れないとしても守らざる得ない。

農協には高止まりしている米価はありがたいことに違いない。一日でも長く高止まりを保ちたい。それで備蓄米がスーパーに並ぶのをあれこれ言いつのり、遅らせてきた。全く恥げもなくこういうことをやるのだ。政府は強制力を持って、動向の調査をしなければダメだ。

農水省によると、23年度の民間輸入量は368トンだったが、24年度(1月末時点)は991トンにまで急増している。民間輸入の場合、関税が1キロ当たり341円かかるが、関税を払った上で価格に上乗せしてもなお、1キロ当たり800円程度の国産のコシヒカリなどより割安になる。

備蓄米が21万トン放出されて、米価が下がるのかどうか注目された。私は下がらないと予測していた。予測が当たったかどうか、4月に入ればわかると思っていたが、予測通り下がらなかった。しかし、輸入米が入ってくれば、下がるのかもしれない。この関税利益は備蓄米購入費になるのだろうか。

放出備蓄米の50倍も輸入される輸入米が、これからの米価を左右するものになるだろう。日本にはトランプはいないから、もう今まで以上にあげる関税カードはない。米はどこかで投機のために隠されていたのではなく、やはりそもそもお米は足りなかったと言うことになるようだ。

これは大問題だ。日本の劣化が農水省の統計にまで及んだと言うことになる。中国の様々な統計数字がでたらめだと常々主張してきたのではなかったか。日本の場合は意図的にと言うより、能力低下で正しい数字が出てこなくなったのと考えた方が良いのだろう。情けない。

トランプは農産物の関税を撤廃すれば、自動車の関税も下げてやると言うはずだ。関税は下げざる得ないことだろう。政府はその代わり他の形で農家の補償をすることになる。その補償の仕方は、日本の農家の生産性を上げるための補助金にしなければならない。

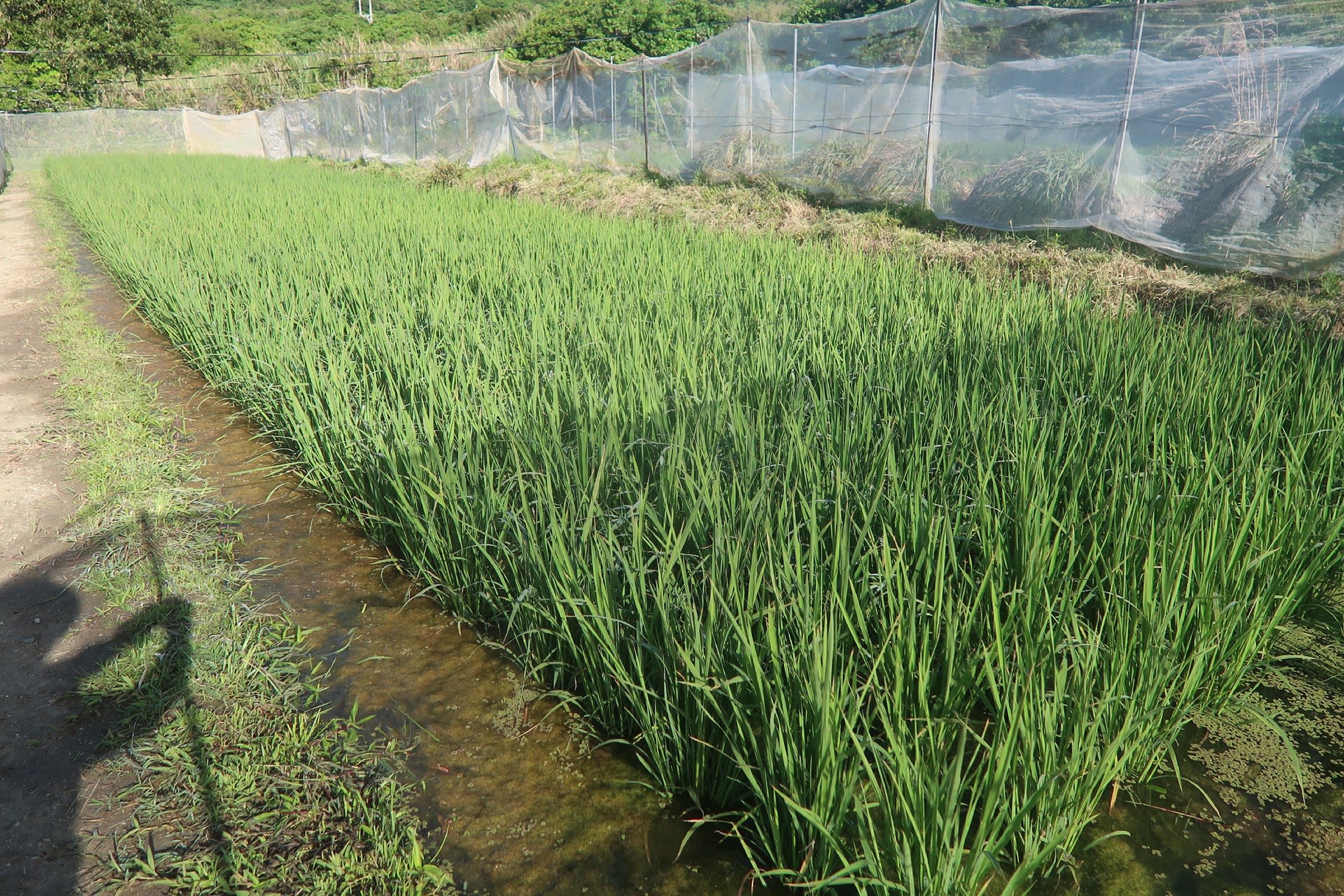

日本でも最近はかなり生産性の高い農家は出てきている。しかし生産性が低くてもかまわない農家がかなりある。私などもそうだ。手植えで苗を植えている。こんな農家のお米は産業とは言えない。生産性が低すぎる。政府はこうした小さな農家については、産業としての農業から外すべきだ。

産業としての農家には、稲作においてもアメリカのお米に負けない努力をしてほしい。実は私は出来ていると考えている。カリフォルニア米の2倍くらいならば、日本のおいしいお米を食べたい。今回食べさせて貰った台湾のお米でもさすがに毎日は食べたくない。

価格が2倍でも日本のお米は国際競争力のあるお米だと思う。私の作るお米は4倍でも十分国際競争力はあるだろうが、これは自給用だから販売はしない。最高級の寿司屋のシャリは、回る寿司の何十倍だが競争力がある。日本のお米の生き残り方はある。

小さな農家だって、十分国際競争力のある物語性は作れる。それぞれが努力すればの話だ。実際にはどうしようもない片手間農家も沢山ある基本的には基本的には関税を下げて、自由貿易に加わるべきだ。小さな農家の価値は、多様なのだ。

小さな農家の生き残り方を政府は示すべきだろう。日本の環境のために、特定の中山間地の稲作りを行うことを補償する。稲作を行うことを戸別補償する。自給用の新規参入のための環境整備も行う。里地里山の保全もその条件に加える。自然保護であり、景観保護であり、災害対策である。

一方で大規模農家には、世界に対抗できるだけの技術力と、機械力のある農家を推進して貰う。日本でそういう農家が育たないはずがない。そうした素晴らしい百姓魂を見てきた。政府は関税を下げる代わりに、農家の方向性を示すべきだろう。