マチスの見るということ

石垣は夏が始まっている。沖縄本島よりも1週間以上早く梅雨は明けていた。夏が来ると色彩が強くなる。影がなくなる。太陽が真上に来るので、昼間は見ている風景にに影が出来ない。異様な景色に最初は思えた。何が違うのか分からなかったが、影がない風景は不思議なものだった。

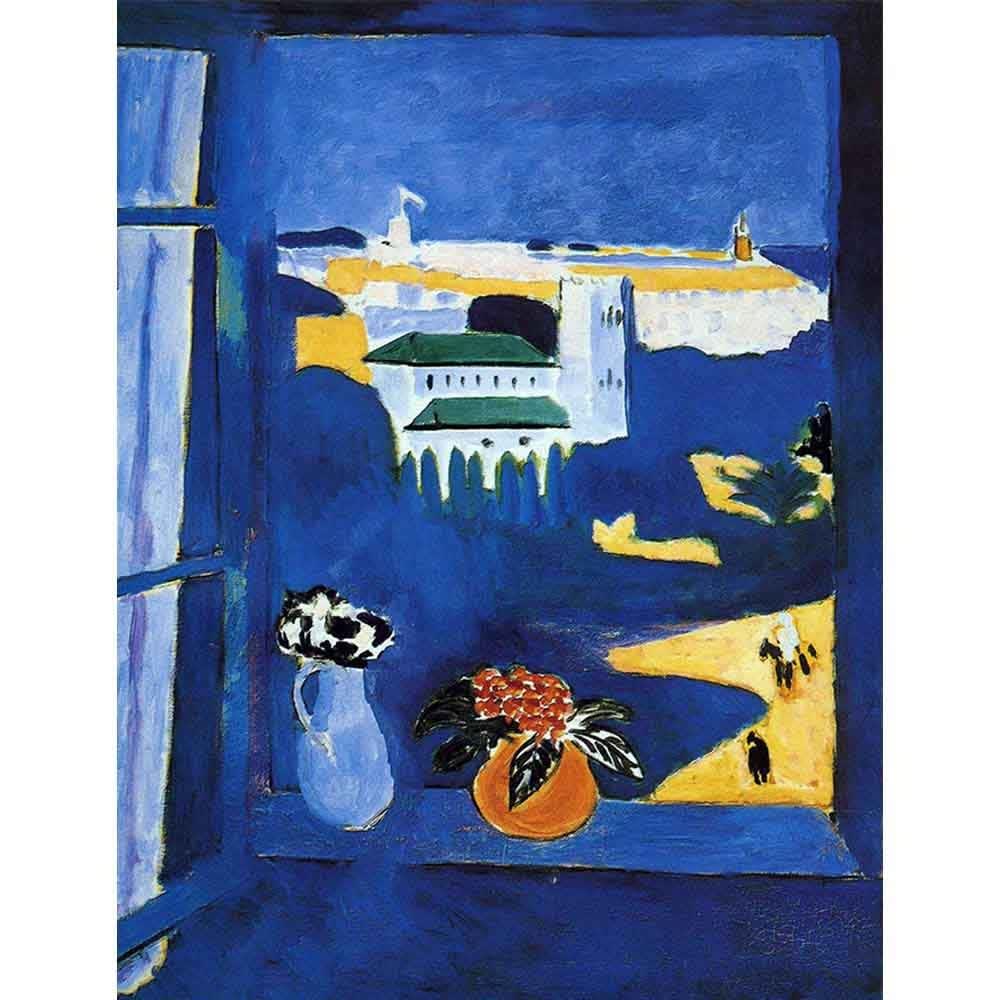

マチスがモロッコで影のない風景に出会い、マチスの絵画が始まる。と私は考えている。マチスが生まれた町は北のくらいモノトーンのフランスである。1912年と1913年にはモロッコ・タンジェに滞在し、絵を描きながら画風を変化させていった。 陰がないと言うよりも、陰を青や黒の色面に置き換えたと言うことかもしれない。

強い光が物を単純化している。墨のような黒い線で描かれる。そして黒の色面が明確な画面を作り出す。マチスにはいつもあいまいさはない。タンジェの風景から、マチスの絵が導き出された。マチスはモロッコの風景からアフリカの造形を展開する。アフリカの造形から、マチスの形が導き出される。

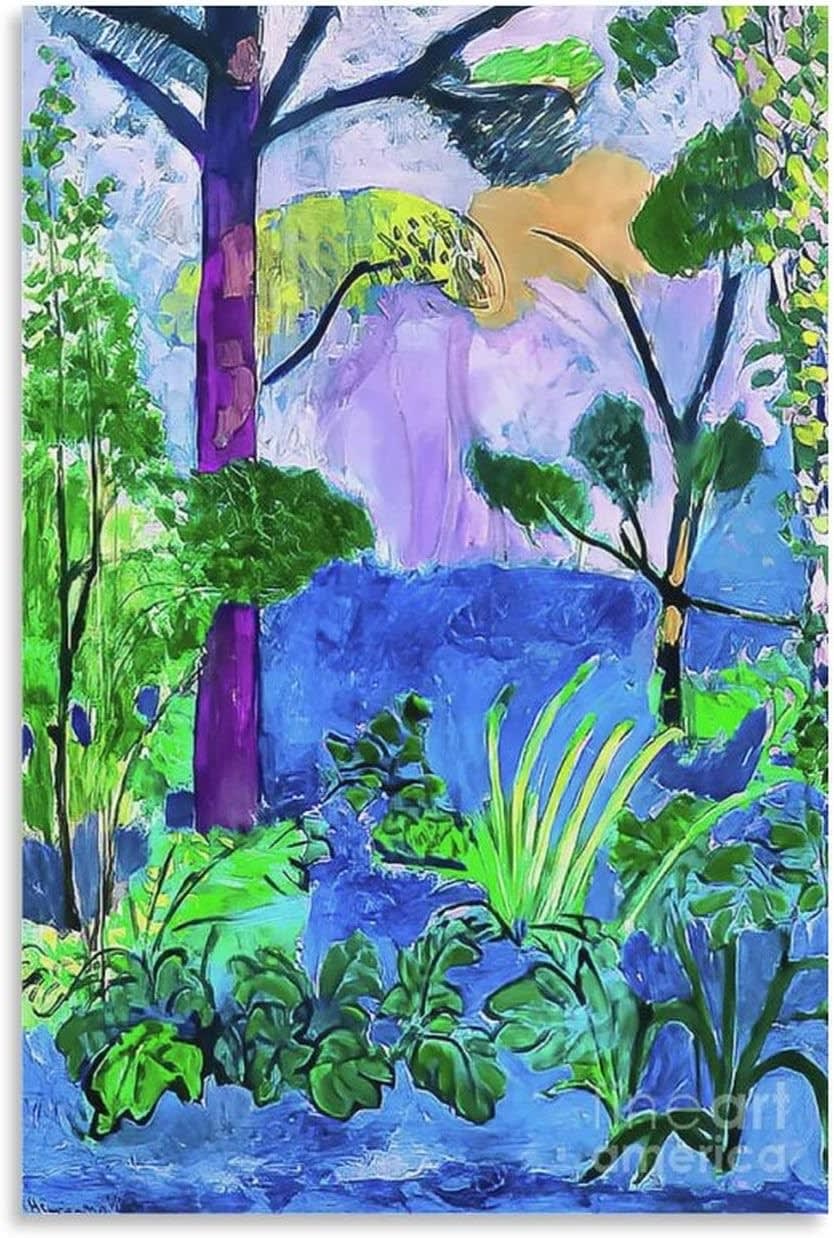

マチスは画面をなじませると言うことが無い。調和を求めていない。ここが日本の絵画と大きく異なる。マチスの求めているのは整合性である。自然の中に合理性のあるつじつまを探している。自然界に存在する筋道を画面の中に求めている。そのためにそれまでの絵画に存在したような、絵画的な調和の要素を求めない。

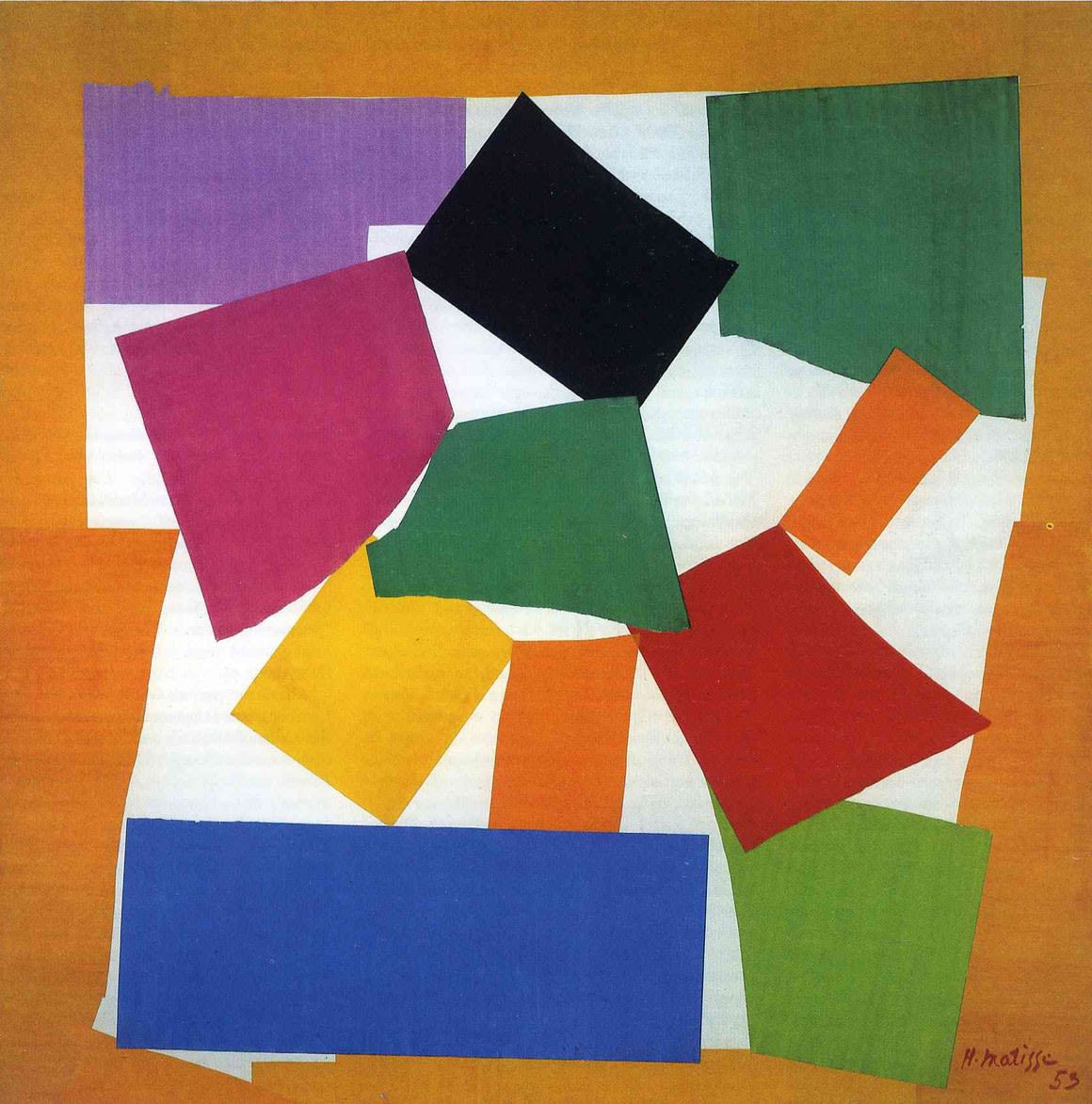

その考え方を純化させる為に、色紙の作品の至る。筆が持てなくなって切り紙になったわけではない。マチスの優れたところは、その絵画的とは言えないような、ぶっきらぼうな色面の絵画の中に、マチスを存在させることは出来ないかと探求する。もランディーのような色面は実は情緒的で、調和である。

見ている実際の世界をマチスの見方で、再現しようとする。色面の単純な組合わせの中にマチスの見ている世界を表そうとしている。それは味気ないものなのだが、マチスは味わいのない色面に世界を、集約させようとする。マチスの絵はあくまで見ていることが根底にある。

色面の組み合わせだけでもマチスの見るが表現できるという考えなのだ。マチスはこの点科学者であり、画家とは到底思えないような色彩と形の組み合わせによる、論理性だけで作品を作り出す。その結果誰にでもほぼマチスという作品が再現できるような絵になる。

マチスは見ることを通して、誰にでも可能な絵画方法を見付けようとしたのかも知れない。英国のテートギャラリーで子供達がマチスの絵をワークショップで再現していた。最晩年の作品の「えすかるご」を前にして、子供達が芸術的体験をしていた。大きな色紙を切り抜きながら、作品を床の上に作り上げて行く。

これは素晴らしいワークショップだった。今でも行われているのだろうか。一つの色が置かれるたびに、一つの絵が現れる。マチスは絵を制作する喜びまで画面に残そうとしている。出来上がるまでの各段階が、一つの絵画になっているのだ。それはワークショップによってよく分かった。

マチスの「エスカルゴ」は作られた手順が分かるように色紙が張られている。この「えすかるご」と言う作品を描くために、カタツムリのスケッチをしている。色々試行錯誤して、この単純に至るわけだ。誰にでも再現できる絵画。やはりマチスは絵画の結論と言うほか無い。

マチスは不器用な画家である。並んで評価されるピカソと好対照である。私は器用なピカソには興味が無い。マチスは見ると言うことを絵画上で科学的に考える学者のような人だ。そのマチスの冷静な物の見方が興味深い。その導き出した論理的な思考が、後の絵画を変えたともいえる。

それまでの情感を根底に置くような絵画から、絵画を人間性から切り離してゆくように見える。この方向は新しい絵画の始まりなのかと見えていたが、実はそれが絵画の終わりだったと今は思っている。絵画という形で、社会に対して表現するということが終わった。情感を消してマチスは結論に至った。

絵画が個人の行為としての意味に変わった。マチスが分解しつくしていたことは絵画芸術というより、色彩論的なもので、個人の感性とは違う客観性を持った画面を成立させようというものだと思う。一面デザインのような構成の中に、芸術としての表現を成立させようとしている。

そのマチスの求めたものがその後の20世紀の絵画に決定的な影響を残したと思う。今都美術館ではマチス展が開かれている。相変わらずすごい人だ。今回の作品でマチスの全体だと考えると、間違うだろう。作品の選択があまりに雑多で方向性がない。マチスのむしろマチスではないところが目立つ。

マチスの意味を理解していない人が、網羅的に構成した展覧会なのだろう。例えば何を考えて、マチスの絵画と彫刻を並列したのだろうか。マチスの彫刻はマチスの一面を表してはいるが、また意味が違う、マチスはマイヨールと仲が良く、かたどりを手伝うほどだったという。

「マイヨールももう少し彫刻が良ければ、」と語ったといわれている。マチスはそれほどの自信家だったのだが、マイヨールの彫刻のほうがはるかに素晴らしい。マチスのなんでもそぎ落とし、本質だけ残そうとする精神が、実は芸術としての肝心なことに、鈍感なところがあるのかもしれない。

マイヨールの豊かさがマチスには理解できなかったのだろう。マチスは20世紀の人間性の失われてゆく時代を、見ていたのかもしれない。晩年に礼拝堂の装飾を行った。そのことをピカソは今更宗教か。と怒ったという。マチスの絵はある意味さみしい絵である。

マチスの見ていた風景を、もう一度私絵画として見直してみることから、芸術としての絵画を、考える必要があるのだろう。絵画を個人的なものにする。自分の問題にする。そのことを進めてゆきたい。