絵の調和は破綻の先にある。

のぼたん農園を作りながら、風景を作っていると感じている。この日本一美しい石垣島の環境の中に、人間の暮らしを支える農地が、美しく調和することを願っている。それでも農地を作ると言うことは自然を破壊すると言うことである。

自然を破壊しながら、人間の暮らしをどのように自然の中に織り込んで行けるか。この調和を考えている。農地があるからこそ美しい場所になるのでなければならない。ただの自然が美しいわけでは無い。絶景に意味があるとは思わない。自然と調和した生活のための農地がある人間の暮らしこそ美しいものだ。

今のぼたん農園に暮らしのための小さな棚田をに作っている。この場所はその昔田んぼがあったというところだ。ここの湧水を使って、古くからたぶん縄文時代から、この場所で暮らした人がいたにちがいない。崎枝には800人の人が暮らした時代があったと伝えられている。

それは800人の暮らしが成り立つ豊かな場所だったと言うことになる。水と山と海があったと言うことなのだろう。食料が生産できるだけの人間の数がその場所に暮らしていたはずだ。豊かな海がある。深い山がある。そして耕作できる広い農地がある。そして湧水がある。崎枝は豊かな場所である。

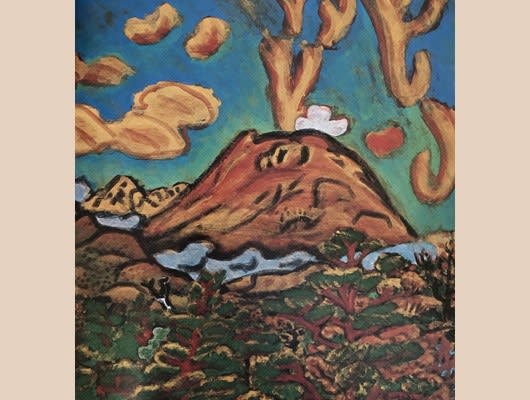

話は絵のことになる。絵を描く時は無意識の調和させようという力が強く働いている。何とか絵に成るようにと思えば、画面の調和を図ろうとする力である。ところがただ調和しただけのものでは、自分の絵とは言えない。

調和ではなく、破綻させようという意識が起こる。このまま調和したところで自分というものにはならないと言う事が分かるからである。描き出して一つのことに単調にまとまったのでは、一面しか無い画面になり、自分と言うものの複雑さを反映していると思えないからだ。

画面には矛盾があって良い。だからおかしな所を修正するような描き方は何も生み出さない。だめなところの修正が終われば、出来あがった絵が何の意味もないものになるのが落ちだ。矛盾も調和も両者が画面でしのぎを削って、その力を拮抗させて緊張させているような状態が絵だと思う。

絵はだめだから良いと言うことになる。文字道理そうなのであって、絵はきれい事であれば、人間の内側とは関係のないものに成る。私絵画では工芸的装飾品絵画とはまるで違うものだ。人間は矛盾に満ちていながら、理想を求める単純では無い存在である。

人間としての矛盾と理想が同時に画面に存在してこそ、人間の描く絵なのだ。それは自分の中にある感覚から生まれてくるものでもある。だから絵を描くと言うことは、作り上げながら破壊することになる。いつもこれではだめだという思いが伴う。

具体的に言えば、失敗した痕跡がないような絵はおもしろいものではない。失敗の繰返しが、ある種の調和に成った時に絵は生まれる。このある種の調和という辺りが、よく分からない部分だが。自分らしいところと言うことにして、いまのところ曖昧にしている。

梅原龍三郎の絵はこのだめだから良いの絵だ。求めている絵の世界の志が高い。何故こんなにおかしい絵が良いのだろうと思うが、確かに良い絵なのだ。絵をきれいなものと見ればすべてが不自然である。矛盾している。ところが結果として全体の調和が生まれている。

梅原の線は筆触もない。線に味わいが無い。書で言えば金釘流である。梅原の書も下手なうえに素晴らしいものだ。何にも依存しない覚悟がある。おかしいところだらけである。にもかかわらず世界観が伝わってくる。そうではなく、だからこそ世界観が存在する絵になる。

難解と言えば難解な絵だ。良くこの精神を貫けたと思う。良い時代だったのかもしれない。この絵こそ最高のものだと評価できる鑑賞者がいたのだ。絵画の時代だったのだろう。芸術文化が尊いものとされていた時代だ。こんな絵画を良しとした時代はすごいと思う。現代の絵画状況がいかに低水準かと思う。

画面の上では、調和させようと破壊が行われている。だめだからこそ突き抜けた向こうの精神世界を表すことが出来た。きれい事では絵ではないと言うことだ。この強い精神を学ばなければならない。人間というものはそもそもそういう物だからこそ、こういう絵が生まれたに違いない。

かつて存在した田んぼが自然に飲み込まれた。そして今もう一度復活させようとしている。何かこういう行為が絵を描くという中にあるように感じている。絵を描くのも田んぼを作るのも同じことだということが、日々実感できる。

楽観による美しいのぼたん農園が完成したときには絵も前進できるかもしれない。絵に楽観が表われてくるのかもしれない。棚田を作るためには水を自然の総合性に従い、巡らせなければならない。水に従って棚田は作られて行く。

水道の蛇口ぐらいの水で、二反の水田をまかなうのだ。よほどの調和が無ければ、成り立たないことになる。すべてに水の原理に従い、棚田を作っている。自然を破壊しているのではあるが、当たらし農地という調和を見付けている。

この自然に溶け込んだ楽観庭園といえる美しい場所をつくる作業は、風景を作り上げていることでもある。この庭園と言える美しい場所を手入れで維持していく。この作業こそ、絵を描くことだと感じている。この場所が完成すれば人間が暮らせるのだ。

絵画も人間が生きることを支えるものだ。人間が人間として、生きる。そのために絵を描く。田んぼに種を蒔くことと絵を描くと言うことは、違うことではない。人間は食べなければ生きて行けない。人間らしく行くためには、精神の創造をしてゆかなければならない。

あと10年楽観園の建設は続くだろう。この理想世界の模式図を作り上げるという行為にこそ、自分には得るものがある。楽観の実践は破綻させながら、調和を見付けてゆく行為である。この身体を使って作り上げてゆくと、同時並行で絵を描いて行ける。

自分の絵を描くやり方を確認した気がしている。有り難い巡り合わせである。この先健康が続けば、10年前進することが出来るだろう。これほどの幸せはないと思う。石垣島に来て本当に良かったと思う。絵にとっても、暮らしにとっても、前に進めた。