絵画はどこに向かうのか。

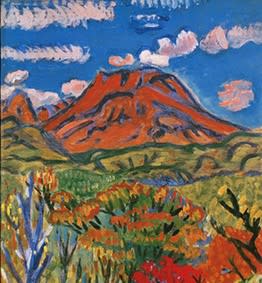

梅原龍三郎

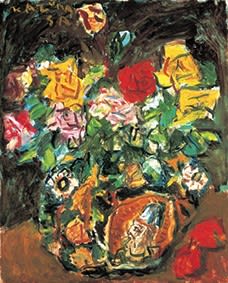

中川一政

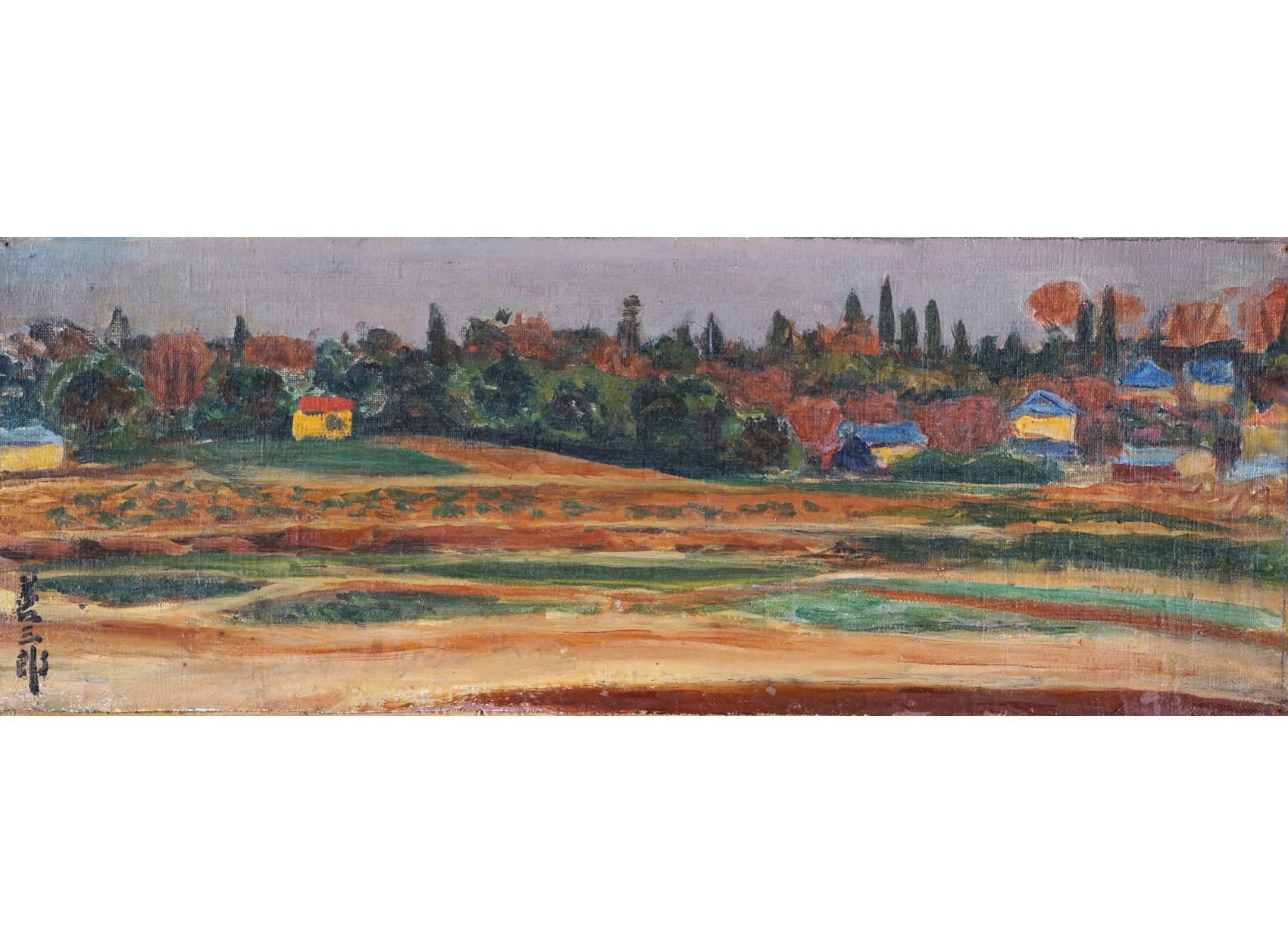

小山敬三

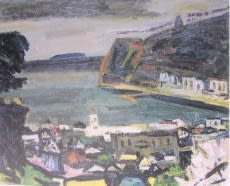

小島善三郎

小糸源太郎

日本には洋画と呼ばれる絵画の分野があった。どこか明治時代の西欧への憧れから生まれた言葉だと感じてきた。洋画とは油彩画を中心とした分野なのだが、水彩画も一応ここに入る。洋画家というような言葉があるが、油彩画家というような言葉ない。まして水彩画家という言葉もないので、「水彩人」という言葉を考え出した。

梅原龍三郎 小糸源太郎 小山敬三 中川一政 鈴木信太郎 児島善三郎 山口薫 須田刻太 松田正平 野見山暁治 の方々が私が評価し尊敬する10名の方々。洋画の代表的画家だ。岸田劉生とか、坂本繁二郎とか、岡鹿之助は違うと思っている。

ここに名を挙げた10名の画家は日本独特の高い段階の絵画を作り出した人達だ。油彩画の人達であるが、東洋画の素養の元に、独自の日本絵画を展開したのだと思う。世界に誇ることの出来る、深い精神世界を持つ絵画である。ある意味日本の哲学絵画と言っても良いような人達だと思っている。

その素晴らしい日本の絵画の時代は、この100年間で日本の洋画はすでに終わっている。昭和が日本の洋画の中心となる時代なのだろう。その後平成、令和は社会から藝術としての絵画が失われた時代だと考えている。草間彌生、奥谷博、絹谷幸二、の三人が洋画分野の文化勲章者なのだから、私が考える絵画とはもう関係が無い分野なのだろう。

洋画という名前からして、不思議な分野である。日本の油彩画と呼ばれることもある。一方に日本画というものがある。国画と呼ぶこともある。この辺の感覚はよく分からない。装飾画という分野なのだろうか。日本画を芸術として見る事ができない。水墨画の富岡鉄斎はすごいと思うが、日本画のことは今は置いておく。

10人の画家を挙げたのは、評価している画家を並べてみれば、自分の方角が見えるような気がするからだ。日本の画家を見る眼と海外の画家を見る眼も又違う。ボナールだけは日本の画家を見る眼で評価することが出来る。マチスは最も評価はしているが、違う角度からである。少し説明しがたいことだ。

10名の画家はそれぞれに、現実から哲学に飛躍している。自分の世界観を表現しているところが見所。その世界観が一つの思想哲学、あるいは宗教にまで昇華されている。人間がすごいのだろう。絵を描くことで、修行をしている気がする。世界観に到達するまで描き尽くしているような気がする。

日本の洋画の一番の特徴は線にある。線は水墨画や書の伝統から来ている。線で自分の意図を伝えることができると言うことは、東洋の伝統芸術にあった物だ。線の複雑さに優れているのは日本の伝統文化なのだろう。書が人を表すと考えられてきた。

絵画が社会に対する表現力を失った。社会が余りに進展が早く、絵画というような表現法が藝術として成立しなくなったのだろう。絵画を見る眼が変わったのだと思う。現代でも美術展は盛況である。先日の東京都美術館でのマチス展は、整理券が必要なほど並んでいた。

しかし、絵を見る意味が変化したのだと思う。絵画を精神の表現として、哲学を持つ表現としてみると言うことがない。そうした絵画評論がない。絵画に関する芸術論という物がないと言える。それは私の探索が足りないと言うこともあるのだろう。

筑波大学とか、東京芸術大学には美学という物があるがその学科の説明を読むと、私の考えている芸術論とは違うもののようだ。マチスは芸術論を39歳の時に書いている。何度も読んだ文章である。マチスの絵画が理解できたわけでもないのだが、マチスに出発点があると考えるようになった。ところがマチスは出発点ではなく、結論だったというのが最近の感想である。

その先を模索してきたのだが、そこに日本の油彩画があった。日本人の精神の表現である。自然と融合した世界観がある。禅の世界に通ずる物を感じるようになった。東洋の世界観にある修行としての道の絵画である。絵画道というのはないのだが、「私絵画」である。

外に模索するのではなく、自分の内なる模索である。その模索の深さを日本の洋画の10名に見たのだ。その模索が社会に繋がっていた時代もあったが、現在は表現者の世界観が弱まったと言うこともある。また受け手の側の絵画に対する思いも変わった。

それでも、この先自分の世界観を描くことによって、模索して行こうと考えている。それを私絵画と呼ぶことにした。自分の問題として絵を描くと言うことだ。描いた絵に社会的な役割はない。社会的な意味が無いのだから、それを藝術呼ぶことは違うような気がする。