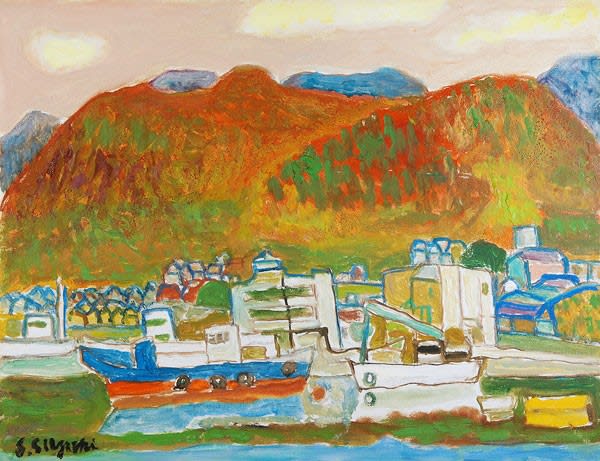

鈴木信太郎作品の絵画評が興味深い

鈴木信太郎氏の作品(この絵がオークションに出ていたのではない。)この絵を見て成るほどと気付いたのは、線の色が違うと言うことだ。線の色を的確に変化させているところが何とも素晴らしい。絵をその場の思いつきや勢いで描いていないと言うことだろう。極めて冷静な作品だと私は思う。

私の絵は鈴木信太郎の絵の影響を受けていると思う。どう影響を受けているのかと言えば、記憶の絵画ということになる。絵は記憶の蓄積で描くと言うことになる。私絵画というものはそもそもそういう物だ。自分の中に蓄積したものを絵として表現する。

ボナールの絵も記憶の絵画である。ボナールは記憶の中の奥さんの絵を死ぬまで描いた。この絵がなかなかいい。これほど美しくまた人間を感じさせる絵画はない。記憶するという形で、濃縮整理されたものが絵に現われる。死んだ婦人の記憶の蓄積、その密度や濃度が深いために、素晴らしいボナールその人の絵になる。

「記憶すること」と「見ると言うこと」の関係も重要になる。見ることの深さ。絵描きの見ると言うことは真実を見て、感動すると言うことになる。感動の蓄積が記憶に残って行く、絵における「見る」の原点である。風景でも花でも、何かものを見て感動すると言うことが無ければ、絵は産まれない。

子供の頃から切実に生きている記憶の根底には、見てそこから染み込んできた感動を伴うものが溜まり続けて、ものの認識に繋がる。ゴッホの向日葵であれば、ゴッホが向日葵を見て、蓄積されてきた記憶が、今見ている向日葵の中に現われてくる。それが向日葵の絵になる。

私の記憶はそれほど深いものではない。残念ながら通り一遍である。だから、たいした絵にはならないのだが、それは今のところは仕方がないことだ。今のところではないかも知れないが、そんなことは考えても仕方がない。鈴木信太郎やボナールよりも、農に関わることについては身体が記憶している。その記憶を絵にして行こうとしている。

もし私の農業観察が絵に現われてくれば、それはそれなりのものに、いつかは成って行くのではないかと考えている。それくらい農業には打ち込んでいる。誰よりも田んぼを見ているつもりだ。子供の頃からの記憶の中に田んぼが詰まっている。それが絵に現われてくるところまでやらなければ、絵にはならない。

ヤフーオークションに出ていた。鈴木信太郎の作品評が興味深かったので。以下コピーさせてもらった。8号で何と16万円である。昔の何十分の1の価格である。それでも今のところ売れては居ない。買いたいと思うが、買っても自分の絵の置き場で困っているので買えない。

横浜で画廊をやられている人らしいので、今度小田原に行った時に時間があれば寄ってみようかと思っている。その時ならば、買って帰り小田原の家に置いておけば良いかもしれない。その時まであればのことだが。絵を欲しいと思うのはやはり学ぶところがある絵だからだ。

絵に鈴木信太郎という人間が絵に現われている。これは存りそうで、滅多にないことなのだ。鈴木信太郎はどのように絵を描いていたのだろうか。どこか童画的な様相があるのだが、極めて厳しい人でなかったのかと想像している。見たことも無かった人なので様子は分からない。

ここから引用文ーーー(絵は写真のものではない)

色彩鮮やかタッチで静物・風景などのモチーフを得意とし、非常に親しみやすい画風を描き出している。本作品は、松の木や奥の細道から庭園などを描いた作品であると思われる。何気ない風景画ではあるのだが、画廊に展示していた際には地味に見入っている人が多い作品でもあった。 鈴木信太郎の作品は購入して頂く事も多く、画廊でも人の足を止める絵を描く。

私なりに理由を推測したのだが、これは鈴木信太郎の描く絵が風景を脳に記憶する際に情報を圧縮した風景に近いのではないかと推測している。

細かく話をすると脳という情報処理機はパソコンと一緒で記憶する際に情報を削り落とし、圧縮して保存している。脳を通して、1つの風景の画像解像度を低くしていくと鈴木信太郎の絵に近くなるのではないかと考察できる。

どこの論文だったかは忘れたが、学生時代に読んだ本の中に脳は情報が処理しやすいものほど早く処理するようになり、早く処理できる情報ほど脳に刺激を与えているという実験結果があった。正直に言えば無粋であるので普段はあまり脳機能的・心理学的な話は描かないようにしているが、これこそ具象絵画が買われる理由の1つなのでは思い書かせて頂いた。(あくまで推論です。)

少し私とは違うのだが、見ているものを情報処理して濃縮する。と言う考えは記憶で描くに近い気がした。記憶で描くと言うことは学生時代に松木さんに言われたことがきっかけになっている。わたしとしては、50年前から考え続けていることだ。

落ち葉を描いてみようとしていた。実際に拾ってきて、ボタニカルアートのように写していた。単純に美しい落ち葉の色を写したかったのだ。いくらそっくりに描いたところで、落ち葉には見えないのだ。あの落ち葉の美しさが画面には現われないのだ。

何故目の前にある落ち葉は落ち葉に見えているのに、紙の上に移してみると落ち葉に見えないのかが不思議で成らなかった。下手だから落ち葉に見えないなら良いのだが、写真のように描いているのに、落ち葉だと感じないのだ。どうも落ち葉の匂いがしない。落ち葉という認識とみている落ち葉が一致しない。

それで、色々考えた末に、落ち葉を見ないで、頭の中に残っている落ち葉を想像して描いてみた。すると、はるかに落ち葉らしいのだ。そっくりではないのだが、落ち葉の匂いまで絵から感じる。その時そのことが不思議でならなかったので、松木さんのところに行ってそのことを話した。

すると松木さんはそんなこと当たり前の事だ。と言うのだ。見てそっくりに描くこと自体がおかしいのだ。そっくりであったとしてもそのものにはなるはずがない。と断言する。落ち葉の記憶の蓄積から、落ち葉を感じているので、一枚の葉を写したところで、落ち葉の絵を描いたことにはならない。このように言われた。

50年も経った今でも忘れられないでいる。先日美術部の同窓会の席で松木さんにお会いして、松木さんに教えられたことを今やっていますと話したら、そんなことを言ったのかと、しかし、それは今でもそう思うし、当たり前の事だと言われていた。

記憶の絵画。見て、よくよく見て、その上で記憶を描いている。それが見たことから来る感動に繋がっているからだ。絵は感動を描くのであって、見た目を写しているわけではない。松木さんと一緒に登った雲ノ平の風景はいつでも頭の中にある。山の絵を描くといつも思い出す。記憶の絵画なのだ。