自然の価値とは何を意味するか

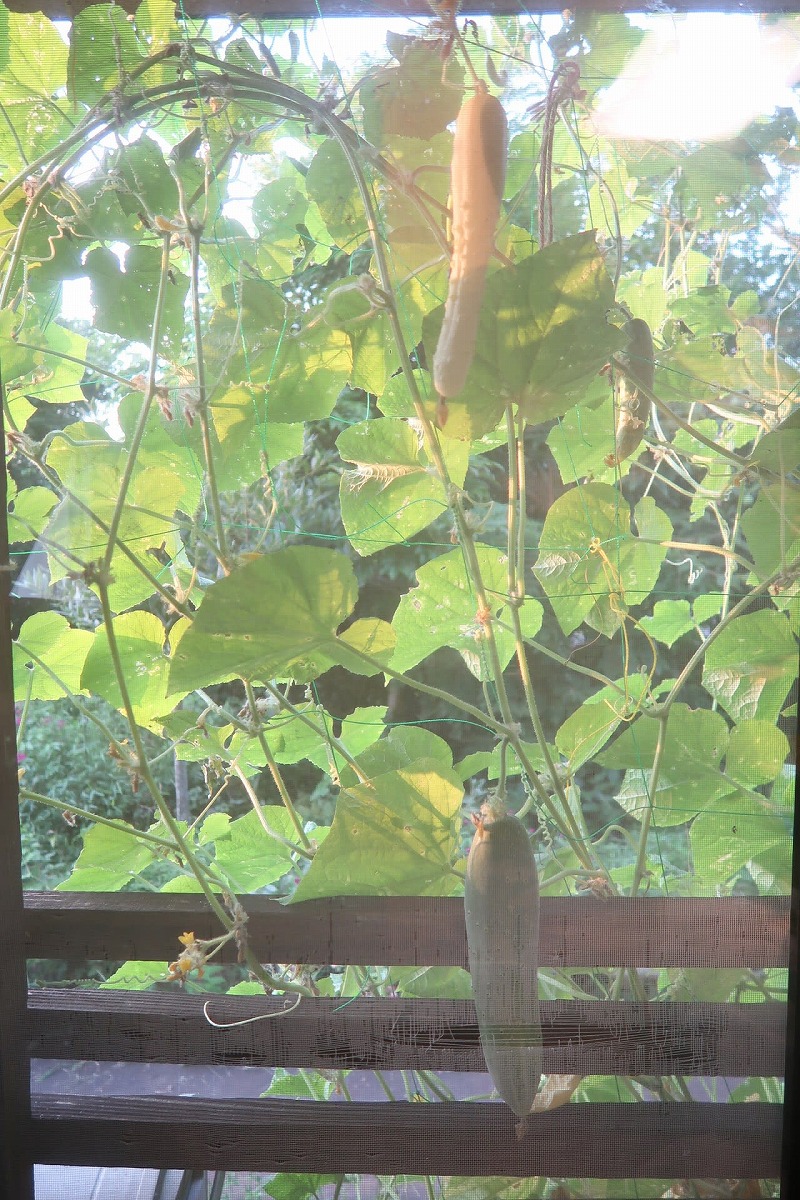

小田原の家のグリーンカーテン。こんなに美しいカーテンはみたことがない。沖縄の瓜だそうだ。もう食べることが出来るからと言われたのだが、あまりに美しいので、食べる気になれなかった。これこそ自然に接した暮らしである。部屋の中の暑さも、確かに軽減されている。

人間は自然と接することで癒され、回復する。そんな当たり前の暮らしが一番大切なのだと思う。それを思うと都会は人間の暮らす場所ではもうないのだと思う。経済効率を強く求める都会で自然を求めることは、すでに不可能な時代なのだと思う。田園に帰れ。ということではないか。

自然にはそうした人間という生き物を、包み込むような力がある。たぶん神宮の森を守れというのも、そういう人間の自然に対する懐かしい感情に基づいているのだと思う。私はこの反対運動で目立っていた坂本龍一さんが、長くニューヨークで暮らしていた人ということに、なにか違和感があった。

自然環境の価値を問題にするとき大切なことは、当事者の意識だと思うからだ。例えば、故郷の里地里山を守ろうという活動は、たくさんあるのだと思う。その時に、都会暮らしの人が、疲れたときに、故郷に戻り癒されたいから、故郷の野山を昔のままに、残してほしいという思いはあるだろう。

その田舎の村に暮らしている人の村の暮らしを守りたいという思いは、都会暮らしの人の思いとは似て非なるものだと思う。ここでも田園に帰れ。と言いたい。都市崩壊の論理である。都会というものが人間の暮らしをすでに壊しているのだ。これを根本から変えない限り、人間は異常をきたす。すでに人間が崩れ始めている。

さらに言えば、地球環境を守るために、ブラジルの森を守らなければならないという主張は正しいものだとしても、その正しさはあくまで外部的な意見ということになる。海洋汚染を守ろうというようなことになれば、当事者がどこにもいないということにもなる。

環境経済学というものがある。環境を経済的な価値で見て環境を経済の観点から価値を算出して守るという考え方のようだ。外国から来た学問なのか、わざわざなじまない言葉を使うのは、わかりにくい。自然環境・資源の過去からの蓄積を「自然資本」と認識する。自然資本という蓄積から、環境機能や生態系サービスのような考え方が生み出される。

自然環境を人間が消費することによって、個々人の幸せや福祉が向上すると考える。企業が環境を汚染する二酸化炭素の排出量を売買するというような発想はここから生まれてきている。アマゾンの森を守る為の費用を負担する代わりに、企業が製品を作るときの環境負荷を代替するというような考え方である。

過去からの自然が蓄積してきた自然資本と呼ぶ価値が、人工資本や人的資本などのいわゆる資本と、代替可能であるという前提が、経済の計算の中にあることになる。しかし、水、森、川、大気、土壌、微生物、昆虫、動植物など、生活の根底を支え、物質循環の中で不可欠な働きをしているものを、人工資本や人的資本で代替できるはずがない。

自然環境・資源の価値を考えていくと、歴史や文化、土地への愛着や自然に対す畏敬に基づく宗教倫理というような、自然の価値を直接受ける暮らしに目を向ける必要がある。それらをどう自然の価値として考えるのか。赤とんぼを田んぼの生産物としてみるべきという、直接的な論理になる。

生物多様性の価値を、暮らしの中で考えるときに、その自然を支え、そこに暮らす人と、外部的に自然の価値の恩恵を受けようという人では、自然の価値の意味が違う。外部的な発想のものが、自然を文化的恩恵という価値に、関連して解釈して意味を与える考え方になる。

自然の多様性の価値を考える上で、違和感が生まれるのは、人間と自然に分ける考え方なのではないか。自然を人間から分離して捉えることになり、人間を自然と一体化した価値でとらえられないことになる。自然保護や地球環境保全が常識になった時代に、開発行為の際にも自然環境への配慮とか地球環境への貢献ということが言われる。

メガソーラーに代表される再生可能エネルギー開発というものがある。循環型のエネルギーが自然を守ることになるという考えである。これは脱炭素・脱原発を推進するという観点からすれば、地球にやさしい開発事業ということになる。一方、メガソーラーが山林に設置される場合、その地域に自然破壊が生じている。

しかし、この破壊されたとする自然をもう少し分析的にに考えれば、メガソーラーの立地が過去どのような場所であったかである。ゴルフ場や線路敷地であれば、それはむしろ環境に良い行為ということになる。耕作放棄地であれば、これも環境に良い行為に近いと言える。

「この」森や「この」川は、というのそこで暮らしてきた体験に基づく考え方がある。特定の自分の暮らしに結びついた自然のことだ。「この」の部分を形づくるのは、知識であり、歴史であり、文化であり、対象と触れ合った経験や過ごした時間、さまざまな体験や思い出を含んだ自然の価値となる。突き詰めれば当事者として、今自然の中にいる暮らしのことだ。

それらがいわば里地里山の暮らしの自然となって、「この」人と「この」自然の間に、豊かな関係性が生み出される。それはそこに暮らす人がいて初めて成り立つ自然の価値である。それを関係価値だと考えればいい。旅行で体験する自然は、経済的自然の価値である。

「かけがえのない」という感覚を失ったのは、人間が自然から暮らしを離れてしまったからである。都会暮らしの大学の先生が考える環境論は単なる分析的な理屈なのだ。身体的に自然との関係を日常的に持たないものが、いくら神宮の森が大切だと主張しても、あくまで経済価値の中の論議に巻き込まれてゆくことになる。

これが村の鎮守の森であれば、守るのは自分の人生になる。石垣島で誰もが島の象徴だと考えていた、於茂登岳に自衛隊基地を作ると言うことは、石垣島というものの、歴史や文化を裏切る恐ろしいことなのだ。人間としてやってはいけないことまでして、なぜアメリカの指示に市長が従うのだろうか。

自然は素晴 らしいと思う。いつまでも自然の中に居たいと思う。それはあくまで当事者の問題である。世界の絶景を外部の者が保存することは、環境保護とは言えないのだと思う。守らなければならない環境とは、あくまで自分と関係性のある身近な暮らしの自然のことなのだ。

その時に自然の多様性が、どのように自分の暮らしに影響するかが重要なのだと思う。害虫が稲作に迷惑だから、農薬で駆除するということは、環境主義からすれば、批判の対象ではあるが、人間が農薬を使わなければ、暮らせないのであれば、それを優先するほかない。

農薬を使わないでもできる稲作を、環境主義を主張するものこそ、身をもって示さなければ主張は空論になる。暑い夏に田んぼの草取りができない人間が、除草剤を使うなと言っても、単なる嫌がらせに過ぎない。自分にできないことを、暮らしを稲作の経済に従っているものに対して、環境主義から批判はできない。