「良寛」立松和平著を読む

立松和平氏は道元禅師を書いた。引き続きが良寛という本を書いた。道元の示した生き方を体現した人が良寛である。と立松和平さんは考えたので、良寛を書きたかったと言っている。ちょっとその感覚には驚きがあった。まさかのことである。

そうだとすると、立松和平はやはり道元の正法眼蔵を読み切っていないと言うことだなと想像して、良寛についても読んでみることにした。良寛も道元に至ったつもりは無かっただろうし、道元が直接の師匠ならば、良寛は破門されている。破戒僧が悪いと言うことでは無いが。

良寛と道元は本質的に僧侶としてまるで違う体質の人だ。対極の位置に立つ人だ。道元禅師は文化人的ななところなどまったく無い人だ。修行一本槍の狭い鋭い人だと考えている。ひどい想像かも知れないが、発達障害をもった天才ではないだろうか。到底人間が同じように生きることは不可能と思えるような徹底した人だ。

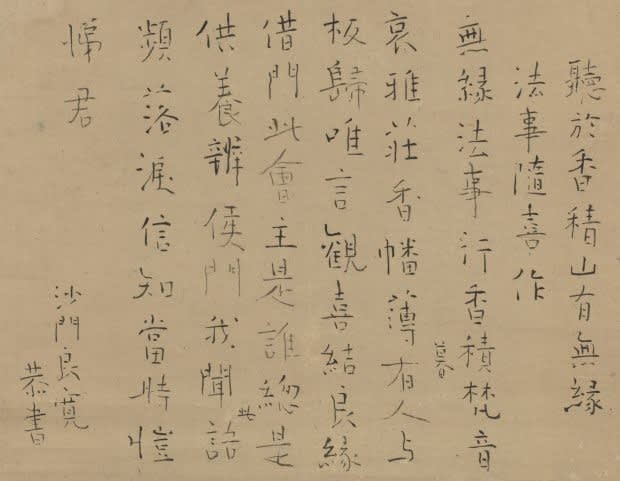

良寛はどちらかと言えば、いかにも人間性の豊かな文化人だ。その書を見ればそのことが分かる。書のすばらしい人だと思う。書はこのように普通に自然に書く物だろう。私は絵をそういう物だと思っている。漢詩を書いたり、和歌を書いたり、沢山の書も残している。

そういうことを行ってはならないと、道元禅師は繰返し書いている。ただ不思議なのは、何故正法眼蔵を残したのかという点である。正法眼蔵がなければ、道元は存在もしないだろう。菩提達磨のように伝説の人になったかも知れない。

二人の繋がりはどこにも感じられなかった。良寛は良寛である。道元は道元である。道元の思想を体現した人がいるとすれば、その人は必ず無名の修行僧のはずだ。人の前に現われることなど無い人だと思う。たぶんそういう人はかなりの数存在する。見たような気がしている。

しかし、外界に表現しない人なのだから、他人には分からない。一切世間とは関係しない人と言うことになる。では道元禅師は何故、正法眼蔵を書き残したのかと何度でも思う所だ。しかも、顔の洗い方から、手ぬぐいの使い方。歯のみがき方まで細かく指示をしている。なんで他人にそんなにこだわるのだろうかと思う。異様な感じさえしている。

良寛は江戸末期の曹洞宗の僧侶である。新潟の人だ。1758年生まれ -1831年遷化された。200年ちょっと前の人である。父親と弟が自死している。母親も早くなくなる。弟の継いだ庄屋も取り潰される。

生きることの厳しかった幕末期を托鉢行で生き抜いた人だ。当時、良寛が評価された理由は文化人としてなのだろう。江戸時代という時代は治部煮文化人が評価された珍しい時代なのだ。

良寛の墓には自作の漢詩が彫られている。その訳文はおもしろい。

今、僧たちは仏弟子と称しているが、僧としての行い(衆生済度の行動)もなく、悟りを求めることもない。

ただ檀家から受ける布施を無駄遣いし、身、口、意のすべての行為を顧みることもない

寄り集まると大口をたたき、旧態然のまま日を過ごしている。

寺の外に出ると、悟りきった顔つきで農家の婆さん達をだましている。

そして「私こそ修行を積んだ力量のある僧である」と高言する、ああ、いつになったら眼がさめるのだろう。

例え、子持ちの虎の群に入るような危険に身をさらされようと、決して、名誉や利益への道を歩いてはいけない

名誉や利益の念が少しでも心にきざしたら、海水のような無尽蔵の量を注いだとしても、なおその欲望は満たされない。

今、僧たちは仏弟子と称しているが、僧としての行い(衆生済度の行動)もなく、悟りを求めることもない。

ただ檀家から受ける布施を無駄遣いし、身、口、意のすべての行為を顧みることもない

寄り集まると大口をたたき、旧態然のまま日を過ごしている。

寺の外に出ると、悟りきった顔つきで農家の婆さん達をだましている。

そして「私こそ修行を積んだ力量のある僧である」と高言する、ああ、いつになったら眼がさめるのだろう。

例え、子持ちの虎の群に入るような危険に身をさらされようと、決して、名誉や利益への道を歩いてはいけない

名誉や利益の念が少しでも心にきざしたら、海水のような無尽蔵の量を注いだとしても、なおその欲望は満たされない。

こんな詩を書く人と、何故道元禅師が重なるのだろうか。その当たりを立松和平は何故掘り下げなかったのだろう。結局の所道元禅師のことを理解できなかったのではないかと思う。正法眼蔵を何度も熟読したと言うが、それならば何故良寛になったのだろうか。

道元禅師であれば、他人のことなどどうでも良かったはずで、にもかかわらず他人の修行を指図した人だ。仏教界のくだらない人のことどころではないほど、自分の修行に邁進した人である。他人には無関心で、自分の詩的世界、哲学的世界に思考を巡らせ続けたのではないか。

道元禅師には良寛のように子供と遊び暮らせる余裕など全くなかったと思う。良寛と対極にいるのが道元禅師だと私は思う。良寛のすごさは修行に明け暮れた上で自然体に戻れて、文化人になったところだろう。托鉢行で生きると決めたわけだが、道元ほど厳密に自分を律するような所は無い人だ。

托鉢行にさえこだわりの無いところが、むしろ良寛のすごさだと思う。托鉢に出掛けたはずが、つい子供と手まりを突いて遊んでしまう。最も大切な行に生きるということすら、子供との遊びにかまけてしまい、こだわるところが無い。そんな風には生きることが出来ないものだと思う。私なら絵を描きに行って、子供と遊んではいられない。

現代で言えば、故郷の知り合いの中で、路上生活をしているのがすごい。生まれた場所でネットカフェー生活をしていると言えば良いのか。そうでありながら、純真で天真爛漫で、ごくごく真面目で素朴な人。

それは良寛の書を見れば分かる。付き合いやすい人だったと思う。近所のお百姓さんと割り勘で酒を飲んだという、ずいぶん良い酒飲みだったそうだ。偉い坊さんのような側面は見せることが無い。

< /div>

立松和平がほとんど触れなかった。良寛晩年の貞心尼との関係はどのように考えれば良いのだろうか。貞信尼は「きみにかくあひ見ることのうれしさも まださめやらぬ夢かとぞおもふ」 と初対面の歌を残している。

以下臨終に際して良寛が貞心尼に送った歌。

形見とて/何か残さむ/春は花

夏ほととぎす/秋はもみじ葉

うらを見せ/おもてを見せて/散るもみじ(良寛)

貞心尼は良寛の遺した歌を集め「はちすの露」という良寛の歌集を自ら編み、残すことになる。

夏ほととぎす/秋はもみじ葉

うらを見せ/おもてを見せて/散るもみじ(良寛)

貞心尼は良寛の遺した歌を集め「はちすの露」という良寛の歌集を自ら編み、残すことになる。

生涯身を立つるに懶(ものう)く 騰々 天真に任かす

嚢中 三升の米 爐辺 一束の薪

誰か問はん 迷悟の跡 何ぞ知らん 名利の塵

夜雨 草庵の裡 雙脚 等閑に伸ばす

嚢中 三升の米 爐辺 一束の薪

誰か問はん 迷悟の跡 何ぞ知らん 名利の塵

夜雨 草庵の裡 雙脚 等閑に伸ばす

かぜまぜに 雪はふりきぬ

雪まぜに 風はふききぬ

うづみびに あしさしのべて

つれづれと草のいほりに

とぢこもり うちかぞふれば

きさらぎも

ゆめのごとくに すぎにけらしも

雪まぜに 風はふききぬ

うづみびに あしさしのべて

つれづれと草のいほりに

とぢこもり うちかぞふれば

きさらぎも

ゆめのごとくに すぎにけらしも

良寛という人は江戸期の日本人中の最高の文化人である。その評価と僧侶としての良寛は又違う良寛から学ぶことと言えば、絵を描くと言うことは、絵描きの絵になってはならないと言うことだ。良寛はいわゆる坊さんのような僧侶では無い。良寛という仏教を貫いたひとだ。反道元禅師である。