2025年の稲づくり、まとめ

種籾を11月5日に浸種した。品種は「にじのきらめき」は種籾は茨城の大島農園から分けていただいた。「ゆがふもち」は石垣島の県の農研センターのもの。同時に苗代作りを始めた。苗代部分には事前に牛糞堆肥「よみがえり」を15キロ2袋入れて、できるだけ深く粗起こしをして置いた。その後もう一回深く丁寧に粗起こしをして、苗土を良い熟成をさせた。

そして水を入れて、満水になった8日に代掻きをした。そして120㎝幅で代掻き。そしてベット作り。ベット周辺に溝を掘りながら、その土でベットを少し高く土を盛り上げる。ベットの上面は水たまりが出来ないようにトンボで、丁寧な均し。水路に囲まれたベットを作る。そして種まきまで水没させて置き、種まき2日前に水位を下げて、ベットが自ら出る。

苗代は22mある。今年は1番田んぼで行った。種籾は5日間溜め池から流れ出る水につけて置いた。11月10日4つのグループが播種を行った。1グループに、5、5mづつ苗代がある。幅は100㎝ぐらいあったので、㎡あたり60グラムの播種量の種まき。1キロを三つに分けて、333グラムを2畝のために準備したことになる。

苗代の土は柔らかいほどいい。根の伸びが良いし、苗採りもらくである。肥料も多めで、土に混ぜてから、よくよく熟成させる必要がある。種を蒔いたときに、種が半分のめり込むくらいの水加減にする。苗代は水の上げ下げが、自由に出来るように作る。

苗は4週間育苗と5週育苗で、5,5葉期2分ゲツが達成できた。田植は12月8日に3番田んぼと6番田んぼ。は少し早い4週育苗。1番田んぼは15日に田植した。2番田んぼは14日田植で子供達が大勢で田植をした。今までで苗のできは一番の物だった。11月苗作りは悪くない。

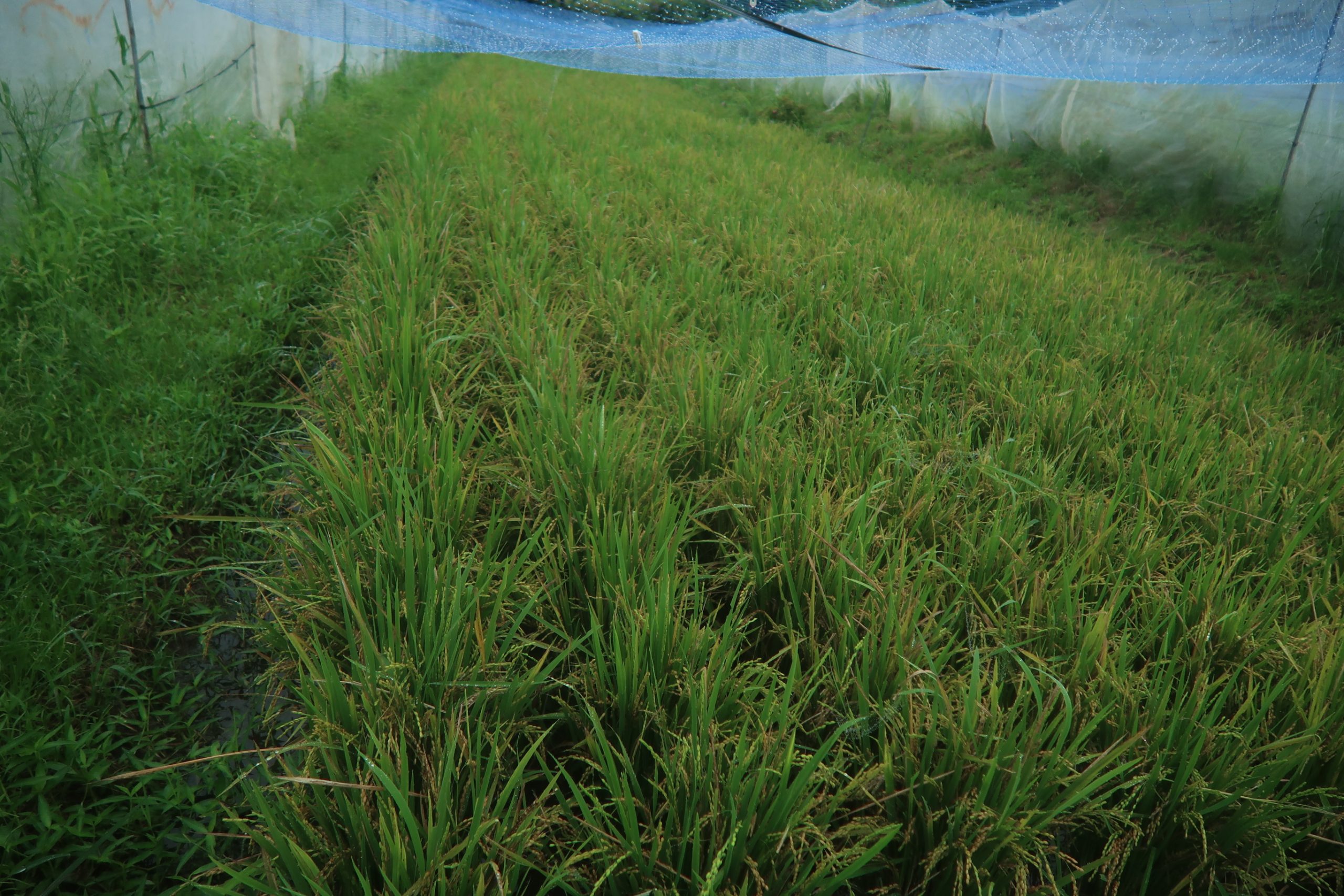

田植をしてからは冬の強い風が問題で、防風ネットが欠かせない。今年はどこの田んぼもネットを張ってそれなりに防げた。それでも枯れる苗は出た。補植はかなりしなければならなかった。ただ、だんだん寒くなって行く気候には稲は停滞をした。ゆっくり成育したのは良かったのだが。

4月中の稲刈りを想定していたのに、一ヶ月半も遅れて、稲刈りが1番田んぼが8日になった。2番田んぼが7日。6番田んぼが10日。6ヶ月の稲作りになった。その主たる理由は3月にあった寒波である。12度まで下がる日があった。このとき穂孕み期であった。ここで、幼穂の花粉が死んだと思われる。

そのために一番成長も順調で良かった。3番田んぼが被害が大きく、2段に穂が分かれる結果になった。それはどの田んぼでも起きたことで、稲刈り時期が青米が残り難しいことになった。この3月の寒波は稲が小さければ影響を受けることはなかったのだが、大きくなっていたために、穂に影響が出てしまった。

それでも、どの田んぼも昨年よりは良い成績で、ひこばえをこれからやるとすれば、11月播種は悪くはない、時期設定かと思う。ひこばえイネはこれから成長を初めて、9月はじめには2回目の稲刈りと言うことになる。そして11月に3回目の稲刈りと何とか収まることになる。

収量はまだ分からないが、1番田んぼは籾重量で69,5キロであった。玄米重量で55,6キロくらい。1番田んぼは少し狭く、1,8セくらいなので、反収で言えば、玄米で6俵というところである。反収6俵と言えば、少ないようだが、これで石垣の平均収量よりは少し良いぐらいだ。

現時点で気づいた改善点を記録しておく。苗代は防風ネットで覆うのではなく、穴あきビニールでやるべきだという点。むしろネットを徹底して張り、回りに水路をしっかりと作り、ネズミや鳥の害を防いで、直まきにしてしまう方が、良いかもしれないと言うこと。これはやってみる価値はある。

直まきであれば、田植の停滞がなくなるから、2週間の栽培期間の短縮が考えられるだろう。直まきの開始を12月に出来るのではないだろうか。1月初めに5葉期になる生育を目指せば、1月中旬田植と同じことになるし、田植後の苗痛みがない分、生育がスムースに進み、2月、3月に想定される寒波もむしろうまく乗り切る可能性があるのではないか。

直まきのために浸種してから、根出しをして、しっかりした発芽をそろえたい。田んぼの隅に小さな苗代を用意して、苗作りをしておき、補植が出来るようにしておいた方が安心だろう。直まきであれば、種籾も少なくて済むのだから、苗代を別に用意できるはずだ。

しかし、まだ来年のことよりも、これから始まるひこばえのことになる。ひこばえの為に、2週間前によみがえり、4袋。発酵鶏糞1袋。を撒いた。これで、ひこばえの生育を期待している。現在田んぼの土壌は湿潤状態。田んぼは乾かさずに、このまま水を戻したいと思う。

一度田んぼを乾燥させすぎると、土壌がひび割れて水が溜まらなくなる。それが石垣に土壌の特徴のようだ。だから、稲刈りが終われば早めに水を戻すことにする。ひこばえにとって、一度土が乾いた方が良いのかという点も気がかりはある。余所の田んぼでひこばえが出ているのは、完全に田んぼがひび割れて乾いた状態である。

ただ、2番田んぼのゆがふもちでは、7日に稲刈りをして、9日の時点ですでにひこばえがそろい始めている。ゆがふもちはイネが大きく育ったから、高刈りが出来たと言うこともある。順調に伸び始めているから、早めに転がしをした方が良いかもしれない。

今年は結局お目などもあり、田んぼは乾くことは無かった。水のある中の稲刈りになった。つまり、例年通りに水を切ることなく、湿潤土壌状態での稲刈りになった。ひこばえの回復は早かった。ひこばえの成長も早い。しかも、下位分節からのひこばえが多い。今まで肥料を入れなかった為、下位分節からのひこばえが出なかった。

今回は田んぼの土壌は比較的良い状態である。臭いようなことはない。うまく成長をしてくれれば、早めの追肥も考えたいと思う。葉色の観察が重要になる。一般に石垣の田んぼはどす黒いほどは色が濃い。想像するに、急成長する稲の生育に合わせるために、化学肥料を効かすのではないかと思われる。

ひこばえは、成長が急速なものである。たちまちに穂を付けることになる。その速度に合わせて追肥をする必要がある。追肥が足りないと穂が小さくなる。粒張りも悪くなる。今年は多すぎてもかまわないつもりで、追肥を入れて行く。目標はひこばえも5俵である。

3回の収穫で反収15俵を目指す。これが石垣らしい自給稲作だと思う。一回で畝取りするのは難しいが、5俵づつ3回とる方がリスク分散になる。干ばつもあるし。低温障害もある。台風の被害も大きい。石垣島の厳しい気候に対してリスク分散をするという考えがなければならない。

たとえ、3回の内1回がダメでも、何とか2回の分で食料がある。自給農業は絶対に他からお米を購入しないという、覚悟がなければダメだ。その本気がないと、曖昧な出来損ない農法の趣味に終わる。農地を使わせていただくと言うことは、真剣に真摯にイネ作りに向かい合わなければならない。

今年の最初の稲作が終わりつつある。お米はネットのコンバイン袋に入れて、4日間コンクリートの上で干した。時々袋をひっくり返す。雨が急に降るのでそばで見張りをしながらである。夜は機械小屋の中に取り込み天井の梁に吊り下げている。ネズミがこれなら食べない。

一週間経過して、無事に16%の水分含有率まで乾燥した。後はもみすりまで、機械小屋の中につるしておく。ハザ掛けではない方式の、天日干しである。ネットで覆った間接的な光である。ブルーシートで広げれば、1日で乾くと言われるが、これでは光が強すぎてお米に悪いのでやらない。

機械乾燥よりも、ゆっくりの間接光乾燥の方が、やはり味は良いと思う。今年はここまでは順調な生育であった。寒波が来て一ヶ月生育が停滞した割には良かったと思う。次のひこばえがどうなるか、すでに、ぐんぐん伸び始めたひこばえの姿は悪くないものだ。