2月20日ののぼたん農園

水牛放牧地に出来た緑の円形。遠くにもある。これは何だどろう。分かる人はいるだろうか。私には分からなかった。放牧地に5つくらいこういう円形の牧草が緑になるところがある。どうしてもここだけ食べないのだ。何で緑で美味しそうな草なのに食べないのか不思議で成らなかった。ーーー最後に回答を書く。

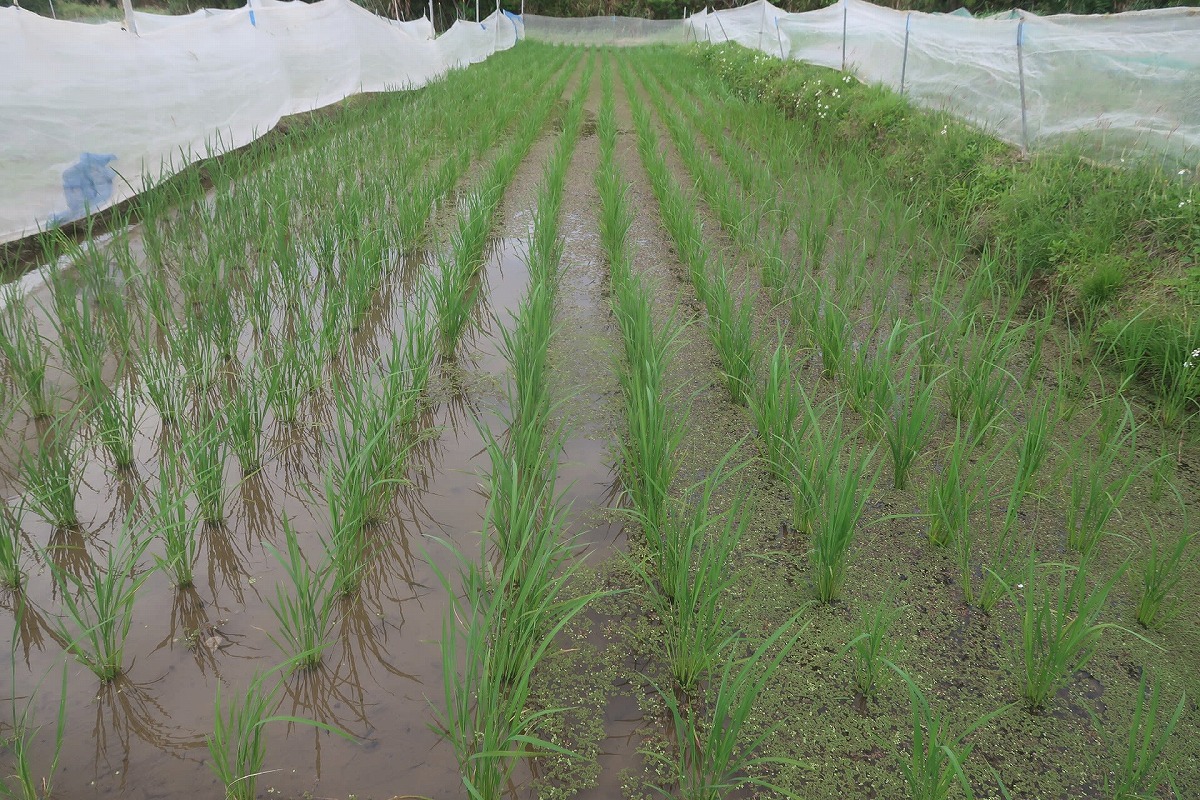

浸種から2週間。播種から1週間。発芽してきた。20㎜くらいになっている。随分大雑把な苗代なのだが、私がやることはだいたいこんなことになる。適当にどんどんやるのが好きなのだ。いつもあれこれやる作業があるので、一つのことを丁寧にやるよりも、早く終わらせて、そっちもやらなければと思っている。

それで失敗することが無いわけではないが、だいたいは何とかなる。植物には大雑把な方が、良いと言うことも少なくないのだ。まあ、言い訳のようなものだが、山ほどこなさなければならないことがあるから、全部を手がけるためには、何でも同時進行である。無事発芽してきた。

1番田んぼ。台光の稲刈り後1ヶ月でバラバラにひこばえがでた。すべての株からひこばえはでたのだが、黄色い弱そうな株も5株ほどあったので抜いた。すべてひこばえをを刈払機で刈りそろえた。刈り取ってから2度目に再生してくるひこばえにも、黄色くなるものはありそうだ。これも抜き取る予定。

ひこばえは病気になる確率が高い。だから思い切って怪しい株は取り除いて行く。そうしないと、病気が蔓延しかねない。三回収穫するために必要なことのようだ。大きくあいた空間が出来たならば、そこには大きい株を分けて田植えをする予定。少しの空間ならそのままでもかまわない。

出てきたひこばえを刈払機で刈りそろえた。大きいものは、もう出穂期のような様相であった。その当たりの株はシロハラクイナに穂を食べられた株だ。穂を十分に実らせなかった株は、再生するのも早いし、大きい。十分に実のさせすぎた株は、力を使い切ったかのように、ひこばえの再生が弱い。刈りそろえて、ある程度成長をそろえる。

コロガシを縦横に入れた。ここからがひこばえ農法のまだ未知数なところである。ここでのコロガシは根を切ることになるだろう。根を切り再生させることで、新し根に置き換えたほうがいい気がしている。根の活性化と言うこともあると考えている。元気な根は切ってしまうと終わりで無く、むしろ枝分かれして増える。

追肥をすべきなのだが、まず我慢をした。1週間後の生育の様子で追肥をする。かなり追肥はいると思うのだが、最小限にして進めようと考えている。今回は多収穫よりも、安定した収穫が目標。40キロを3回とれば、畝取りになる。

2番田んぼ、「ゆがふもち」である。大分良い状態になってきた。崎枝は石垣島でも風の強い地域である。どうしても田植えの後風に吹かれて、乾燥させられて、弱ってくる。これを防風ネットで防ぐのだが、ある程度はやられる。そのために三本植えにしている。

ネットをしっかりとして、一本植えにするのが良いかも知れない。一本植えの方が、三本植えよりもお米が美味しく出来ると台湾でさかんにいわれた。その理由は、三本植えると、主たる株にしてみれば、他の2株は雑草と同じだというのだ。弱い株のお米は美味しくないという説。面白い。

3番田んぼ。8葉期になった。田植え後5週間は経過しているのだから、少し成長は遅い。9葉期になるのが普通の成長。分ゲツは12本近くなってきている。1月6日田植えでは、さすがに成長はゆっくりである。ゆっくり成長であれば、もしかしたら15枚葉が揃う可能性がある。それを期待して、正月田植えをしてみたのだ。

12月初めの種まき、1月初めの田植え。5月の稲刈り。2回目の稲刈りが8月。3回目の稲刈りが11月。石垣島で一番良い稲作りの流れではないだろうか。今年の稲刈り12月1月が暖かったということはあるのだが、これからはこのぐらいの気温が普通になるだろう。

一番生育の良い4番田んぼ。ここは10葉期。15分ゲツぐらいありそうだ。十分基肥を入れて、トラックターで代掻きを7回も行った。そのため、減水深は10㎜。満水ならば、1週間水が保つ。蒸散分くらいで、ほとんど地中浸透が無い状態。その分何度もコロガシに入っている。

4番田んぼの渡部さんは1回で畝取りを目指している。とことんやれることはやって見るということである。今のところ生育は順調。8俵はゆきそうな様子。どうだろうか。

アオウキクサの多い6番田んぼ。青浮き草が出るとしばらくして、アカウキクサに変わる。ここは1月13日、3番、4番より1週間後の田植え。まだ6葉期ぐらい。株が弱いが、成長が始まったという感じ。この遅れた一週間後から、寒さが来た。寒い最中の田植えだったもので、その後の成長も悪かったようだ。それでもこのところ良くなってきた。

やはり転がしを入れると生育を始める。土壌のためか、初期に土壌を撹拌することは効果が大きい。今年は40センチ角植えにして、転がしをしやすくした。収量は減るだろうが、やりやすい方がいいということになった。畦際も一列空けてある。

7番田んぼは、田植えした後、地面を柔らかくしたいと言うことで、鍬で耕した。それで水持ちが悪くなり、コロガシを繰返し入れている。すこしづつ改善されてきたところだ。まだ、コロガシが足りない感じだ。水持ちは転がしだけでは、一度での改善は難しい。

田植え前に十分な代掻きが必要である。石垣の田んぼは代掻きのやり過ぎということはないようだ。ともかく水が少ない天水田なのだから、水を大切にするということが、何より重要である。7回代掻きは与那国島の稲作のやり方に出ていた。

麦畑は草がすごいが、手刈りだからこの程度でも何とかなる。毎日キジが来ているから、相当食べられてしまいそうだ。鳥の防ぎ方も検討が必要だ。まだまだ麦まで手が回らない状況。

この丸い草の緑は、水牛のトイレである。窒素分が多くなるので、草の生育は良い。しかし、そういう草は水牛は嫌いなようだ。人間にも窒素の効き過ぎた野菜は身体に悪い。水牛にはそういうことがよく分かっているようだ。草がなくなっても食べない。

今後の予定

1,サトウキビを植える。

2,パイナップルを植える。

3,コンテナの脇にテラスを作る。

4,大豆を播種する。