マークロスコーと川村美術館の閉館か縮小

千葉県の佐倉にある川村美術館が閉館するという話を聞いた。功成ってしまった理由は川村美術館が財団法人化していなかったためだ。何故ずさんな経営方針だったのかと思うが、今更仕方がないことだ。企業美術館は上手く企業経営と切り離すのは必要なことだ。

この美術館は株式会社DICと言う企業が所有している。問題はこの会社の物言う株主だ。美術館が赤字だから、作品を売り払い終わりにしろというのだ。何という目先しか見えない株主なのかと思う。安く買った絵が数十倍になった価値をどう見ているのだろうか。中国人の株をやっている人間の文化の浅さが浮かび上がる。

DICの取締役会は同館について「保有資産という観点から見た場合、資本効率という側面では必ずしも有効活用されていない」との認識を示した。美術館だ当たり前ではないか。速やかに計画を実行に移すため、25年1月下旬からの休館を決めた。休館は3月末まで延期された。

DICコーポレートコミュニケーション部長の小峰浩毅氏は、美術館の経営は「近年はずっと赤字だった」と話す。DICは23年12月期に399億円の純損失を計上するなど業績も厳しく、同12月には物言う株主として知られる香港のヘッジファンド、オアシス・マネジメントが大株主となっていたことが明らかになった。

美術館は場所が不便で「見学している人よりも警備員の方が多い日が目立つ」と述べた。アシンメトリック・アドバイザーズのアナリスト、ティム・モース氏は、創業以来の取引先である印刷業界が縮小を続ける中で、DICが事業と無関係の美術品を所有している理由はほとんどないと断じる。

たしかに、川村美術館がDICの所有物であったとは、認識も意識もなかった。私はそうだった。その意味ではブリジストン美術館とは、大きな違いである。そもそもDICが美術愛好家の間で、評価が高くなったところで経営とは関係が無いことは事実だ。

問題はこの美術館の所蔵作品があまりにも評価が高い点にある。多分川村美術館が作品を35年前に、購入したときにもロスコーなど高いものであったのは確かだろう。購入したのはもう少し後だった気もするが。それでもロスコーは近年評価がうなぎ登りだ。

現在は購入時の数十倍に値上がりしていると思う。特にロスコーの評価はアメリカで制作した人という意味で、アメリカの投資家が着目しているのだろう。アメリカはお金はあるが伝統文化が浅い国だから、アメリカの作家に対して惜しみない投資をする。

マークロスコーはラトビア出身の作家である。ユダヤ系の人で、父が反ユダヤの襲撃を受けることを恐れて、アメリカに移住した人だ。イェール大学へ進学した。大学では心理学を学び、ゆくゆくは法律家かエンジニアを目指していた。頭脳明晰なユダヤ系の人なのだ。

2年の終わり1923年に彼は中退し、46年後に名誉学位を授与されるまでイエール大学に戻ることはなかった。 アメリカにはこうしたユダヤ系の人が沢山居て、米国の最高の知性となっている。人口の2%であるが、メタのザッカーバーグCEOや、スピルバーグ監督、アインシュタイン博士などがいる。

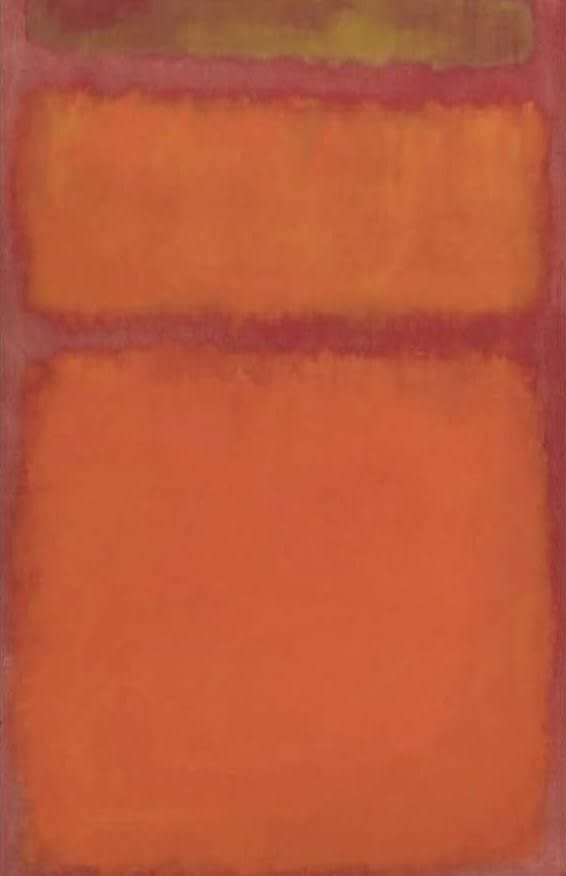

ロスコーの作品を購入したという点に、河村氏の美術作品に対する見識があったのだ。私はロスコーの作品の本当のすごさを知ったのは、学生の頃ロスコーを模写したからだ。多分自殺したというニュースで知ったのだと思う。あの一見単純な色面が模写できないのだ。あの絶妙な調和状態は模写出来ないものだと心底驚いた。

ロスコーの絵はマチスの絵と対極にある。話はどんどんそれるが、マチスは誰にでも出来る芸術を実現しようとした。特別な技術的な方法を作品から取り除こうとした。マチスは単純にみえるし、意識しての単純な作りなのだが、結果的に特別が芸術空間になる。これが絵画の結論なのだと思う。

絵画を専門的な技術から解き放ち、誰にでも可能な線と面と色に分解する。その組み合わせだけで日を構築できると言うことを示して見せたのだ。マチスはこうして、芸術の崇高な理想を分解して、解き放った。万人はマチスの成果を利用して自分の芸術が出来ると考えたのだ。

所がそうではなかった。むしろマチスが結論を出したことで、自己表現の絵画は行き詰まり混沌とした。絵画はむしろ不毛なハイパーリアリズムのような、即物的な価値に依存しようとした。それは確かに自己表現ではなかったが、芸術とは到底言えないようなつまらないものになった。

ロスコーは37歳の時に絵画を描くことに行き詰まり、芸術論を考えることになる。第2次世界大戦中のことだ。美術史をたどり美術の意味を考える。マーク・ロスコ著「芸術家のリアリティ」(みすず書房 09年2月)この本はロスコーが発表したものではなく、死後ご子息が文章を発見して、出版したものだ。

ロスコーは単純に見えて、極めて複雑なのだ。これ以上の複雑さがないような微妙さが、いかにも単純な出来上がりになる。その微妙さと素朴さが統一されている所が、究極のものに見える。似たような抽象画はいくらでもあるが、その違いは決定的なのだ。これを再現できるのはAIだけかも知れない。

ロスコーは極めつけのユダヤ人のインテリで、いわばアインシュタインが絵を描いたようなものなのだ。芸術を知性で把握し、その上であの哲学的な絵画を創造した。ロスコは1903年に生まれ1970年に自殺した。 ロスコーが恐れていたことは自分の絵画が誤解される恐怖だったらしい。

マルセルジュシャン、ジャスーパージョンーズ、ラウシェンバーグ、などのアメリカ的前衛芸術家の中で、異質の存在だったのだと思う。1970年当時そうした作家は意識していたが、ロスコーについては気付いても居なかった。ロスコーは1950年に今ロスコーだと我々が考えている作品に至る。

そして1969年にはユネスコで、ジャコメッティーと同時に展示されるき企画がされる。世界的な評価を受ける。最後のシリーズはアクリル絵の具で作られる。アクリル絵の具リキテックスが登場した時代だ。すぐに取り入れようと試みている。知性的な人らしい。そして、何故か制作を突然断ち切る。

ロスコーの自死の理由の一つに、自分の作品だけで出来ているチャペルを作ると言うことがあったらしい。それが進められると思っていたのがシーグラム計画である。訪れてみてそれがレストランだったと言うことが分り、絶望したと言うことが言われている。

「シーグラム壁画シリーズ」は、マンハッタンに新しくできるシーグラム・ビル内の高級レストラン「フォー・シーズンズ」から依頼を受け、制作したもの。ロスコーは自分の作品とそうではないものが並ぶことを嫌い、自分の作品だけでひとつの空間を作り上げたいと思っていた。

1年半もの期間を費やし完成した作品群だったが、レストランと知りロスコが一方的に契約を破棄し、レストランに作品が飾られることはなかった。そして66歳のロスコーは自殺をした。その「シーグラム壁画」シリーズのうち、7点のロスコ作品が川村美術館の7角系の1部屋にロスコーの願いを実現して飾られている。