江戸時代の識字率には2説ある。

江戸時代を考える上で、日本人の識字率のことがある。江戸時代の日本は世界トップレベルの識字率だとされる。様々な情報から、それは正しい推測だと私は考えている。幕末には全国に1万5千以上の寺子屋があり、江戸時代中期の識字率70%あったといわれる。

ところが、一方で識字率は20%以下でかなり低いと言う説もある。都会と地方という地域の違いもあるのだろう。無知蒙昧な江戸時代の百姓という、先入観があること、明治帝国建設のため、がむしゃらな富国強兵のを進める上で、江戸時代を悪い時代にしたいという意識が働いて、無知蒙昧な百姓という決めつけをしたのではないか。

江戸時代の庶民の文化を見ると、金魚、盆栽、園芸、チャボ、浮世絵、読本、出版文化、歌舞音曲 、発句、俳諧連歌。生活の中に様々な好奇心を花開かせていたのだ。江戸の庶民は好奇心に満ちている。人生を味わうという意味で、今よりもずっと文化人の国であった。字を読む人が普通だったと考えて間違いない。

当時のロンドン人口86万人、識字率20%、パリ54万人識字率10%との記録がある。江戸幕府が鎖国政策を断念して、開国をしたが日本は植民地化されずに、一気に西欧の産業革命を取り入れることに成功する。識字率の高さが維新改革・西洋化に適応できた理由と考えて良いのだろう。日本国民の大半が明治政府の法令規則を読み、情報を共有出来たことは窮鼠君西欧化に役立ったはずだ。

江戸時代の識字率は低かったという主張もいまでも繰返し主張されている。いずれにしても江戸時代に識字率を目的に調査が行われたことはなかった為に、他の資料からの推測になるわけだ。識字率は低いはずだという先入観からの資料探しをおこない、江戸時代を無知蒙昧な時代としようとする考えと読める。

その推測に影響したものが、明治政府の富国強兵の西欧化の考え方である。文部大臣が日本語を辞めて英語にしようとしたほど愚かな人達なのだ。明治政府のある意味浅はかな江戸時代否定が、江戸時代の百姓が字を読めるはずがないという思い込みを生み、江戸時代を悪い時代として、宣伝しようという考えに基づくものがあった。

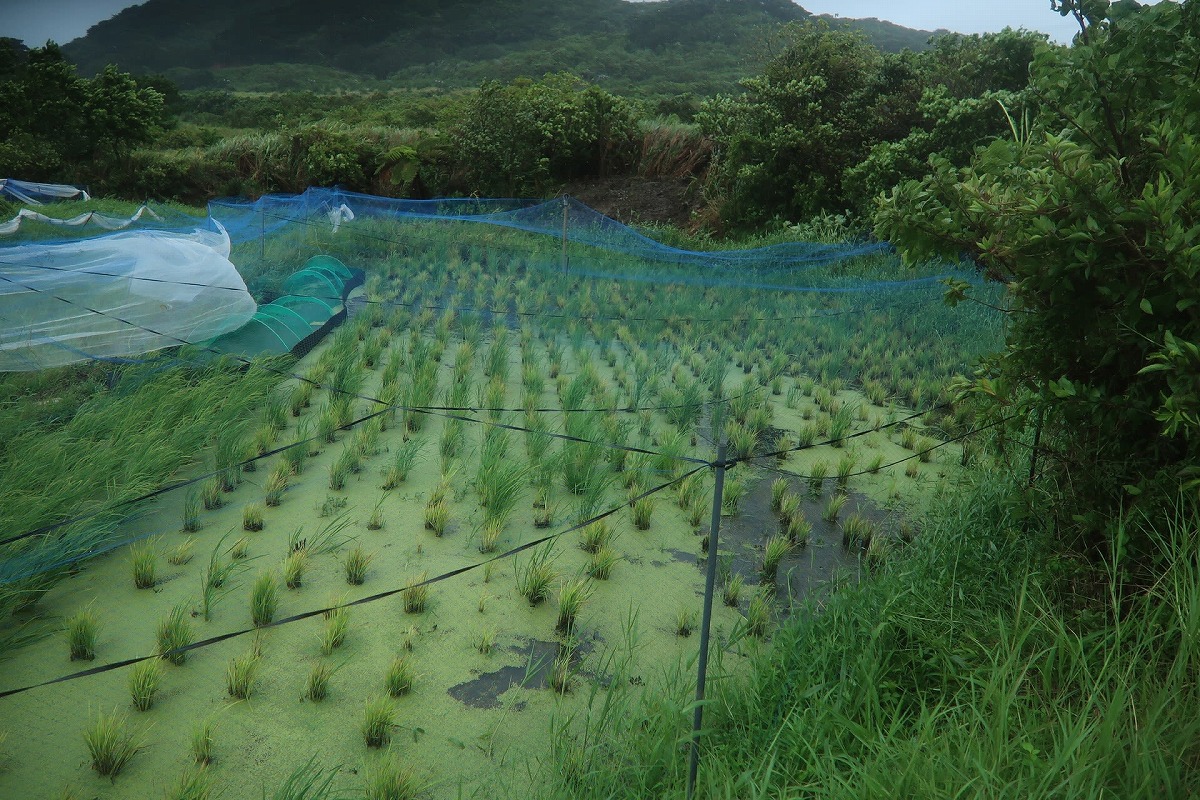

しかし、実際には柳田民俗学に見られるような江戸時代の百姓の知性の高さは、かなりのものがあったのだ。百姓の知識に対する熱意は常に高いものがあった。それ故に農業技術は世界でも優れていると言えるものだった。特に稲作技術に於いては、世界最高水準のものであることが分かっている。当時反収8俵の記録がある。

江戸時代には、農薬も化学肥料もない。今でいう完全有機農業であったと言える。 記録を見ると、当時の江戸では、身のまわりにある有機物(人の排泄物も含まれる)の管理や農業への活用が、徹底して行われ、捨てるゴミなど無いほどだったのだ。

江戸時代ののお米の収穫量は、6俵程度が平均的なものである。現在の水準から見ても、十分な生産力と考えなければ成らない。江戸時代の稲作は世界最高水準のものであることは間違いないことだ。それは水土技術の高さと、当時の部落単位の共同生産の仕組みにある。

その背景に、識字率の高さがあるとみなければ、つじつまが合わない。 昨年何時種を蒔き、何時追肥を入れたか。そうしたその地域での過去の記録を参考にすることなしには、不可能な稲作なのだ。明治期になると、そうした農民自身の残した記録が沢山存在する。

江戸時代の稲の品種で、6俵平均の収穫を上げることなど現代でも不可能なことだ。そこには庄屋を中心にした、農業集団が形成されていたのだ。必ずしも搾取されてばかり居たわけではない。自分たちで創意工夫して、その自分たちの田んぼに適合した、稲作技術の開発をしなければならない。

それは過去の伝承であり、他地域からの情報の収集が必要になる。そうした農学の蓄積も各藩ごとに原題から見てもかなり科学的な思考が行われていたことが分る。その背景に地域地域での百姓の、ひたすらの科学的思考と実践があったのだ。

それらのことは文字をなしに不可能なことだと考えて間違いが無い。また必要であるから、寺子屋で百姓も学んだのだ。山梨の藤垈という、小さな山村にある向昌院ですら、寺子屋が行われていたのだ。私の子供の頃には、まだ寺子屋で使われていたという座り机があった。

当然生徒は百姓である。百姓の向学心も高いものがあったのだ。それは二宮金次郎が、百姓でありながら、勉学に励み、取り立てられ藩の財政を立て直し、一人の思想家になったことでも分る。多くの百姓が必要で読み書きそろばんを学んだのだ。

小田原の久野地域では、江戸時代に入ると新田開発が進んでいる。その時代にこの地域に住民も一気に増加したとみられる。この新田開発は当然地域に入植した新百姓が行ったのだろう。その頃からの家系図を残している旧家が久野には何軒もある。

その水田開発はまず、山際の水源付近には沢山の溜め池が作られる。山の下に水路トンネルを掘られ、田んぼを造成した場所にまで水が運ばれる。欠ノ上集落付近では大地の下には水路が張り巡らされている。そしてその水は現在のミクニ工業辺りの扇状地を潤し、下部の平野地帯まで繋げら

れた。

れた。

当然このような大きな水土工事には、設計図も、手順書も、作業詳細など、実際に労働者として働く、地域の新百姓にまで効率よく伝えられなければならない。一定の識字率が高くなければ、効率が悪すぎる工事になったはずだ。そうした意味でも百姓は字を読む必要が無かったと言うことは、先入観に過ぎない。

また、江戸時代の出版文化と言うことがある。瓦版が売られてそれを庶民が読む。浮世絵が刷られて大量出版される。読み本文化も隆盛になる。日本には平安時代から絵巻物という伝統があり、絵を中心に物語が展開され、それに和歌のような文字が書き込まれる。

そうした伝統から、絵を中心に物語が作られ、そこに文字が加えられた読み本が出来る。挿絵入りの小説である。これが人気が出て、大量出版がされることになる。雨月物語や南総里見八犬伝が有名である。これは庶民文化なのだ。庶民が文字を読めることで生まれた文化なのだ。

その絵巻物に始まる読み本文化は、漫画となり、アニメとなり、いまや世界で評価される一つの表現方法になっている。日本の江戸時代の大衆は決して文字の読めない人ではなかったのだ。明治期に高尚な読み物は絵など入らないという先入観の間違えなのだ。

明治の知識人の鼻持ちならない意識が、浮世絵や読み本を低俗なものと退けたのだ。しかし、読み本は活字も当然、木版画ですられていて、その木版の世界は世界の版画の中でも傑出したものである。その文字までも含めて、美術品として評価されるような、高い美意識で作られていたものなのだ。

アニメーションが世界で評価されたように、江戸時代に産まれた絵入りの小説の伝統は、現代に蘇っている。浮世絵も通俗な低級絵画として扱われたものが、現代ではむしろ、日本美術の高い評価に変っているのだ。その根底に、庶民文化の深い造詣と、識字率の高さがあることを忘れてはならない。同時に、明治時代の江戸否定は気を付けなければならないのだ。