沖縄の染めと織の至宝展

「沖縄の染めと織の至宝」ーー桃源用昇コレクション八重山展ーー

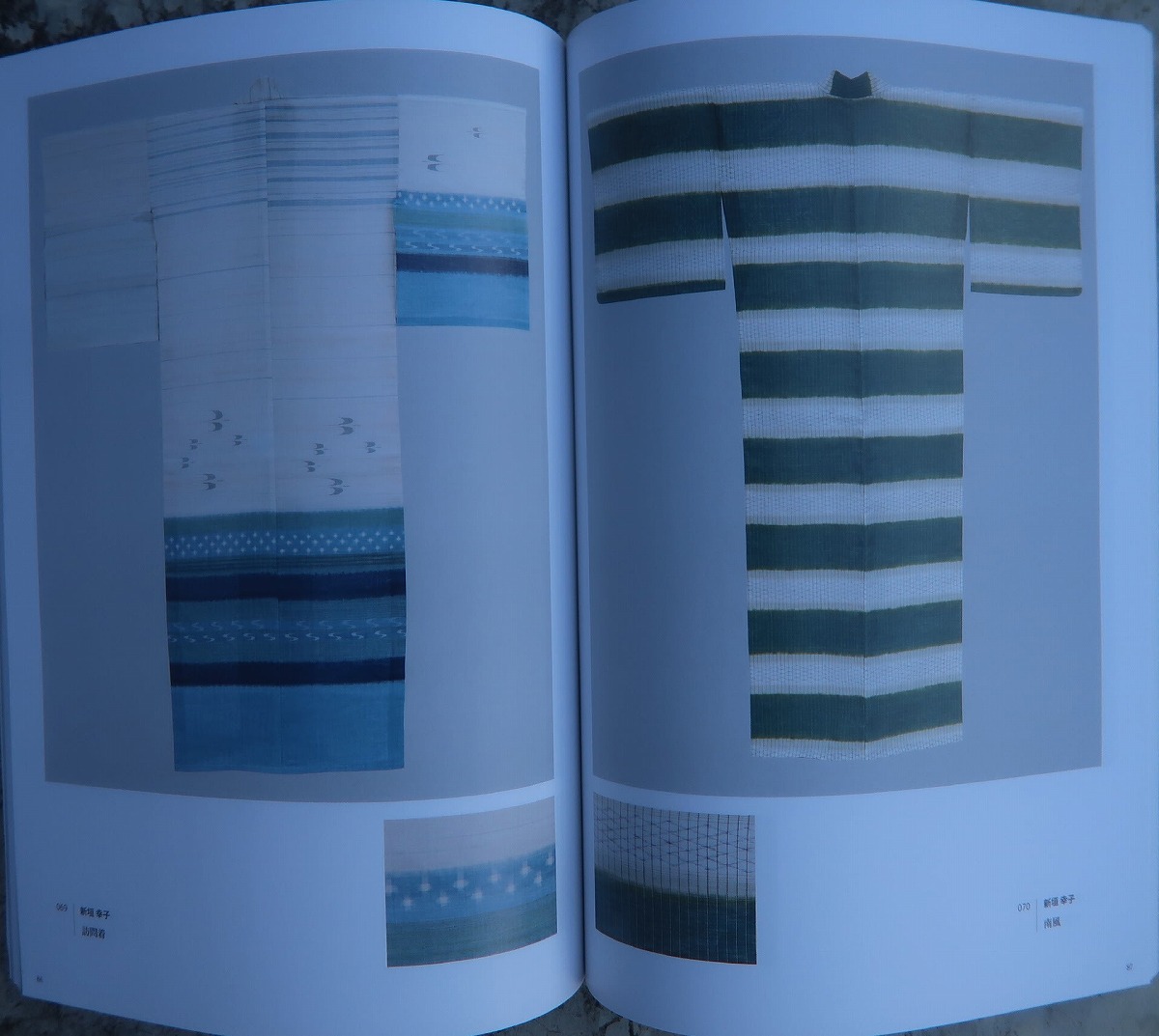

素晴らしい展覧会が石垣市市民文化会館で開催されている。114点の展示である。現代沖縄を代表する織物作家、9名の代表作と言えるものが陳列されている。沖縄を代表する藝術と言えば、織物である。織物藝術は沖縄のものが傑出している。歴史的にもそして現代にも素晴らしい作品が存在する。

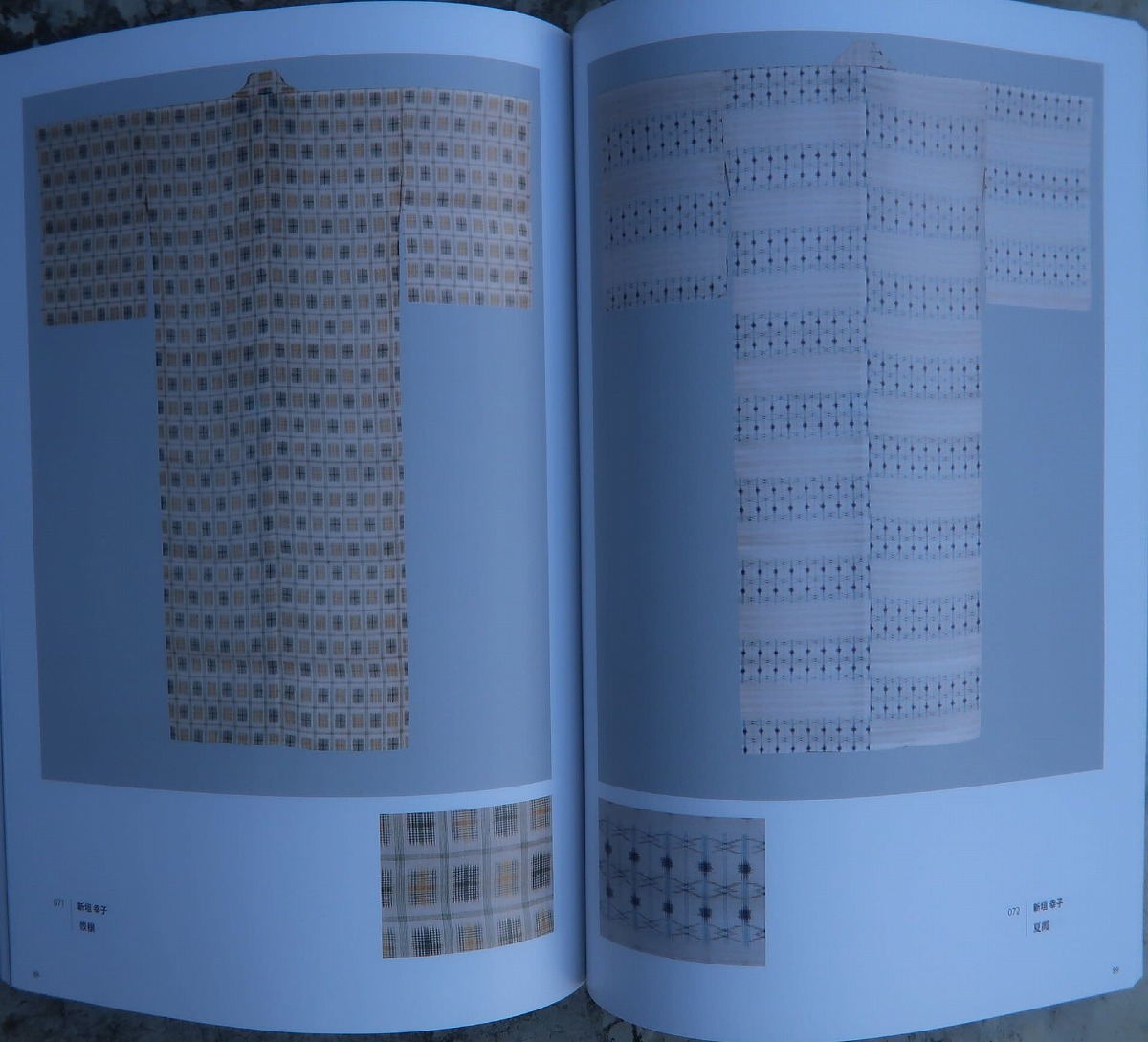

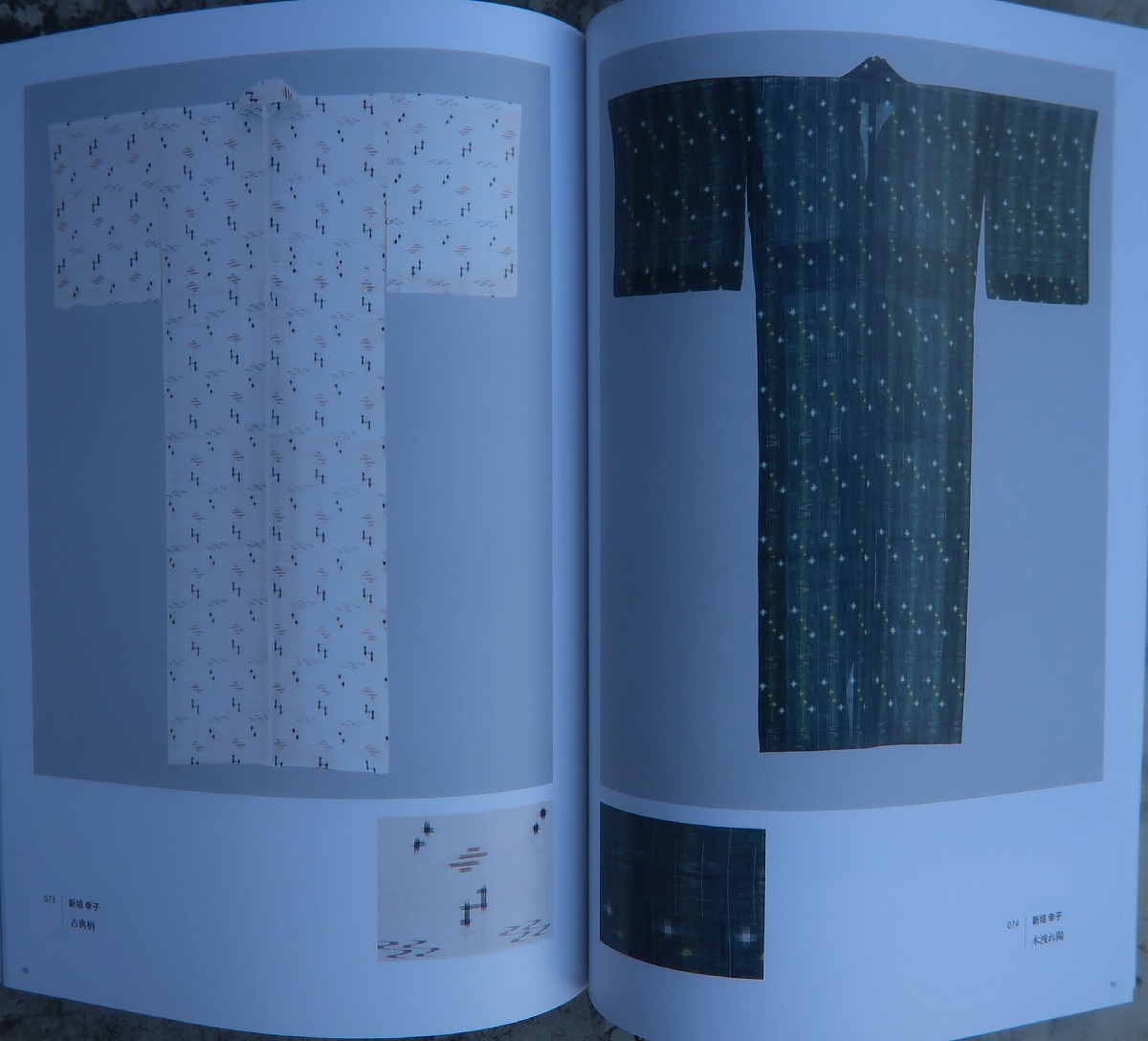

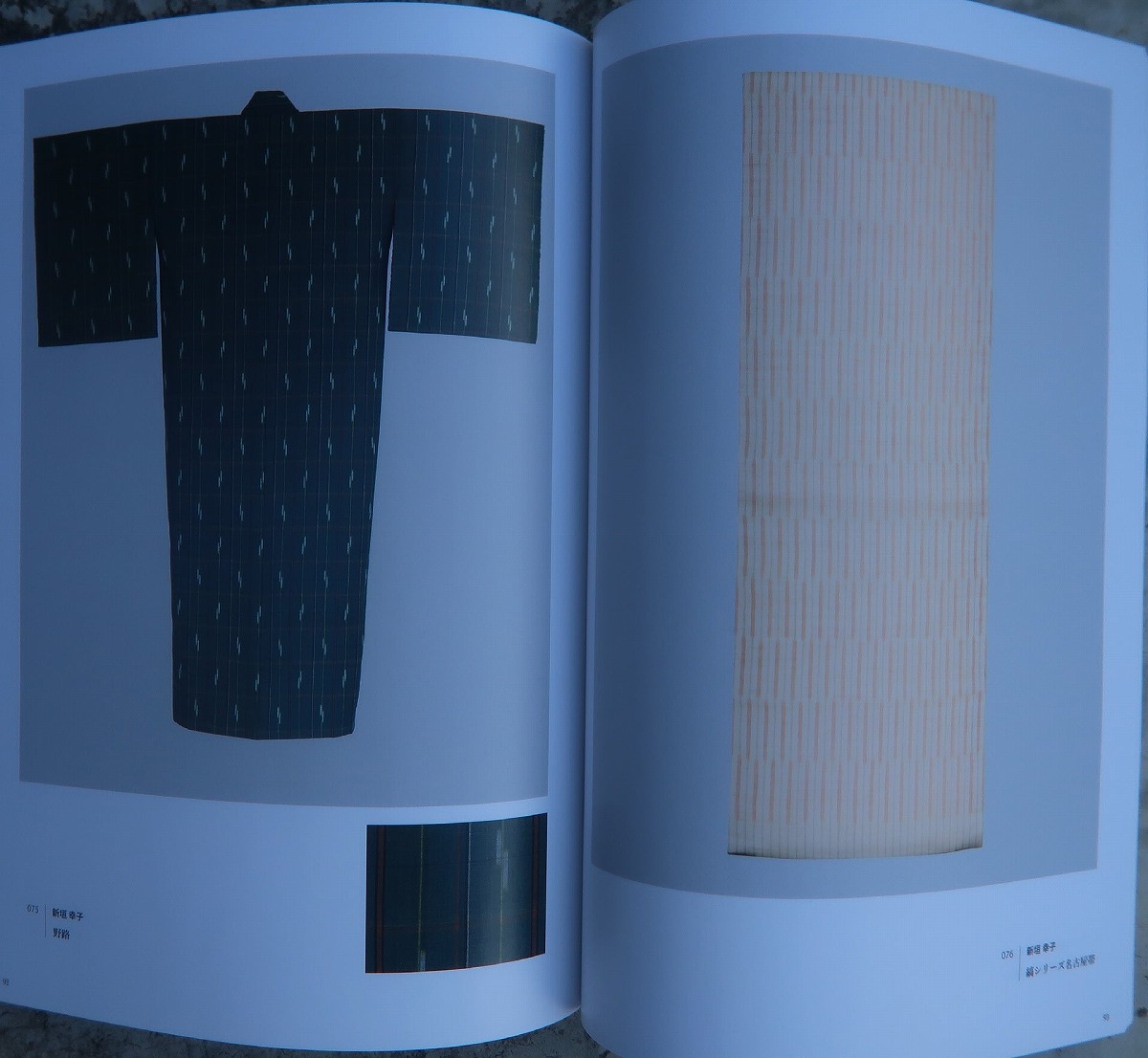

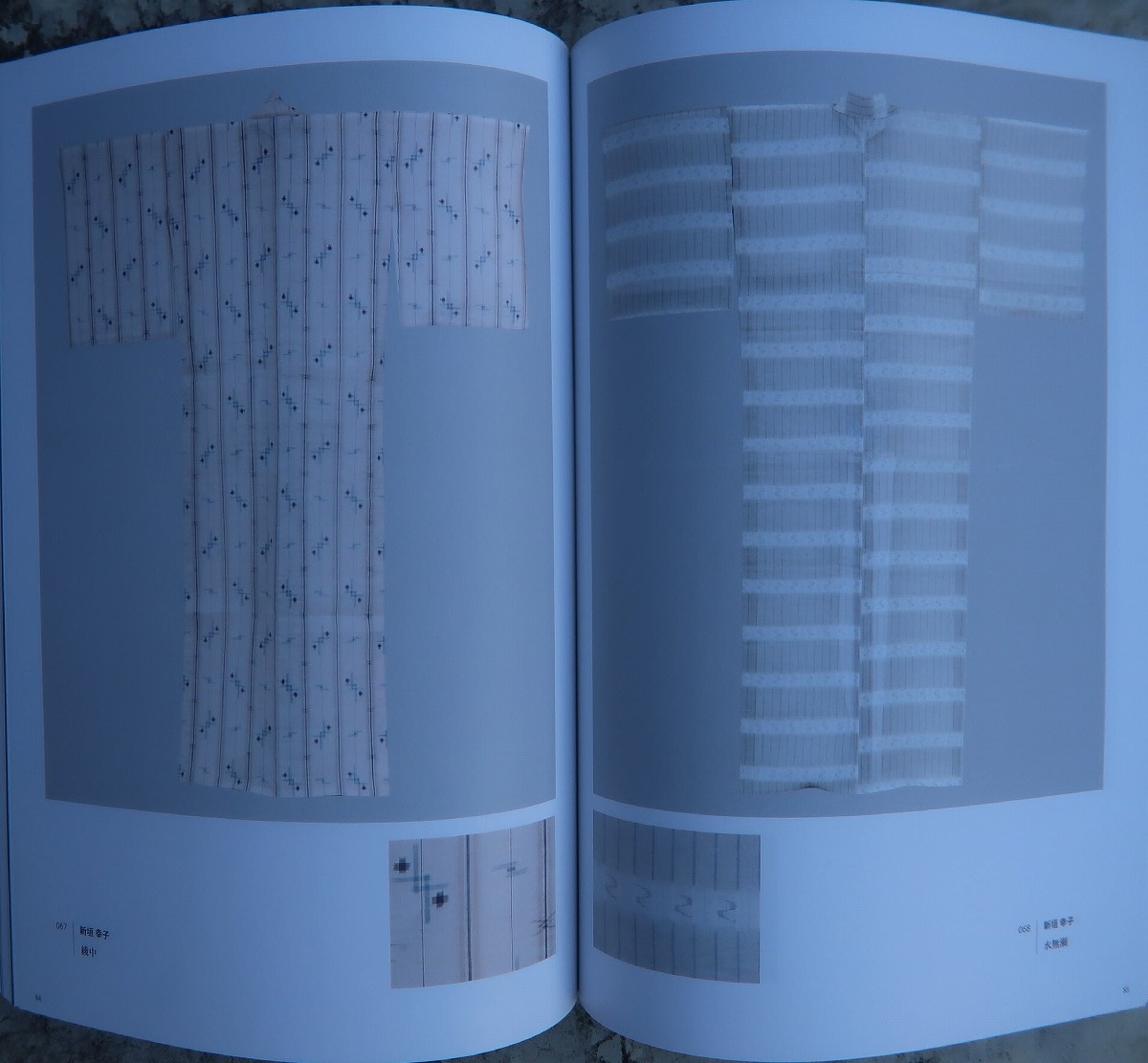

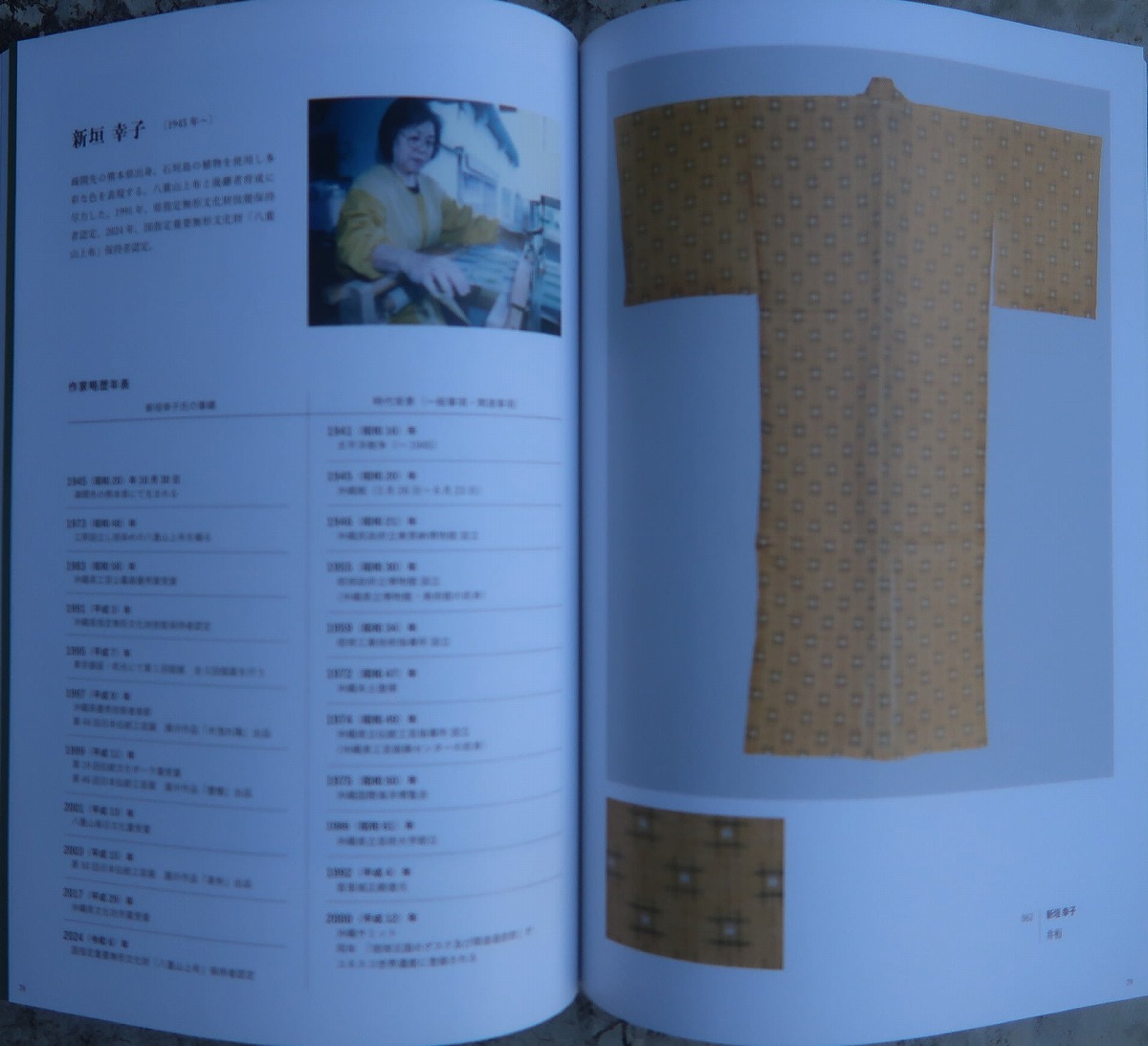

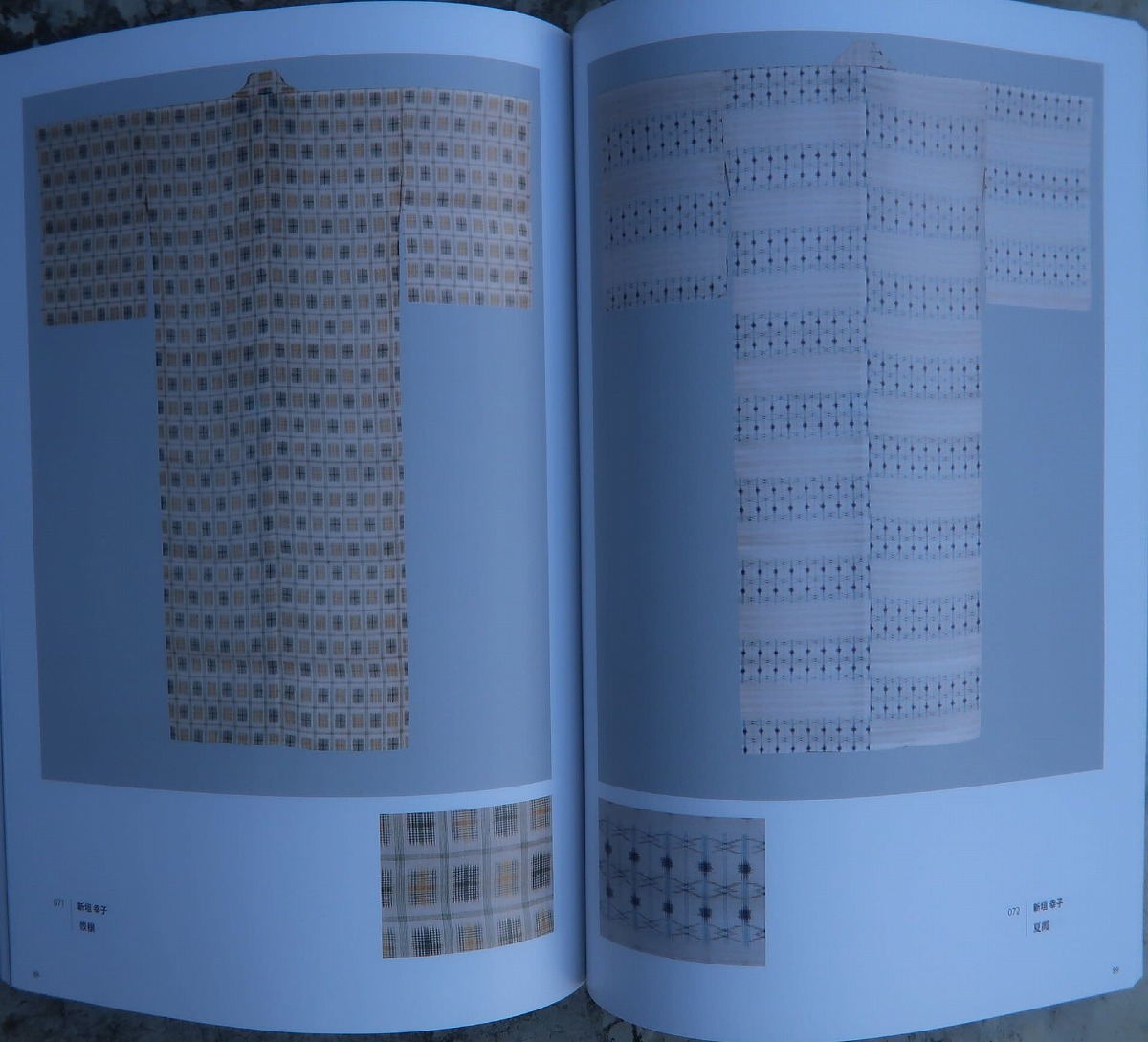

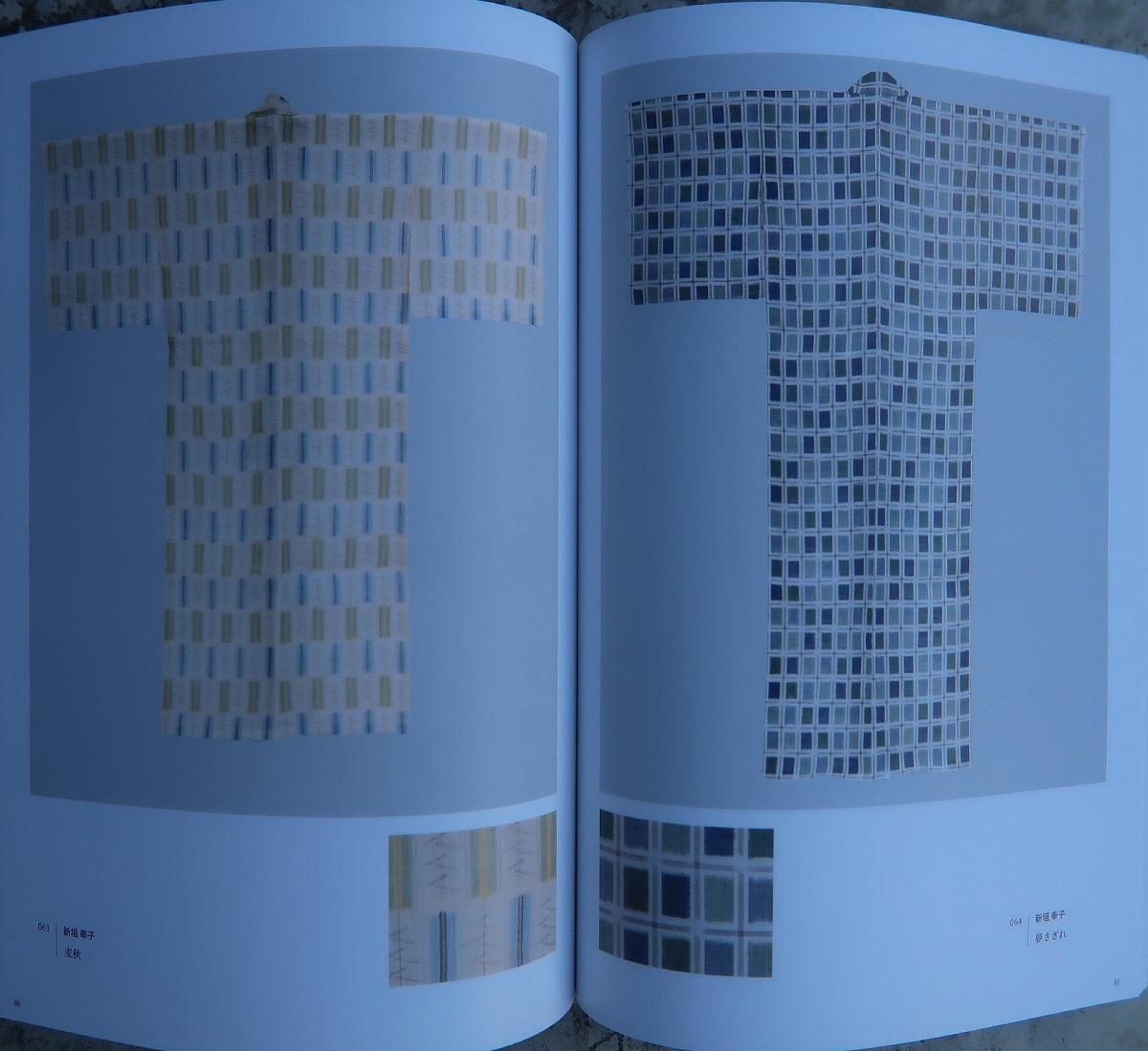

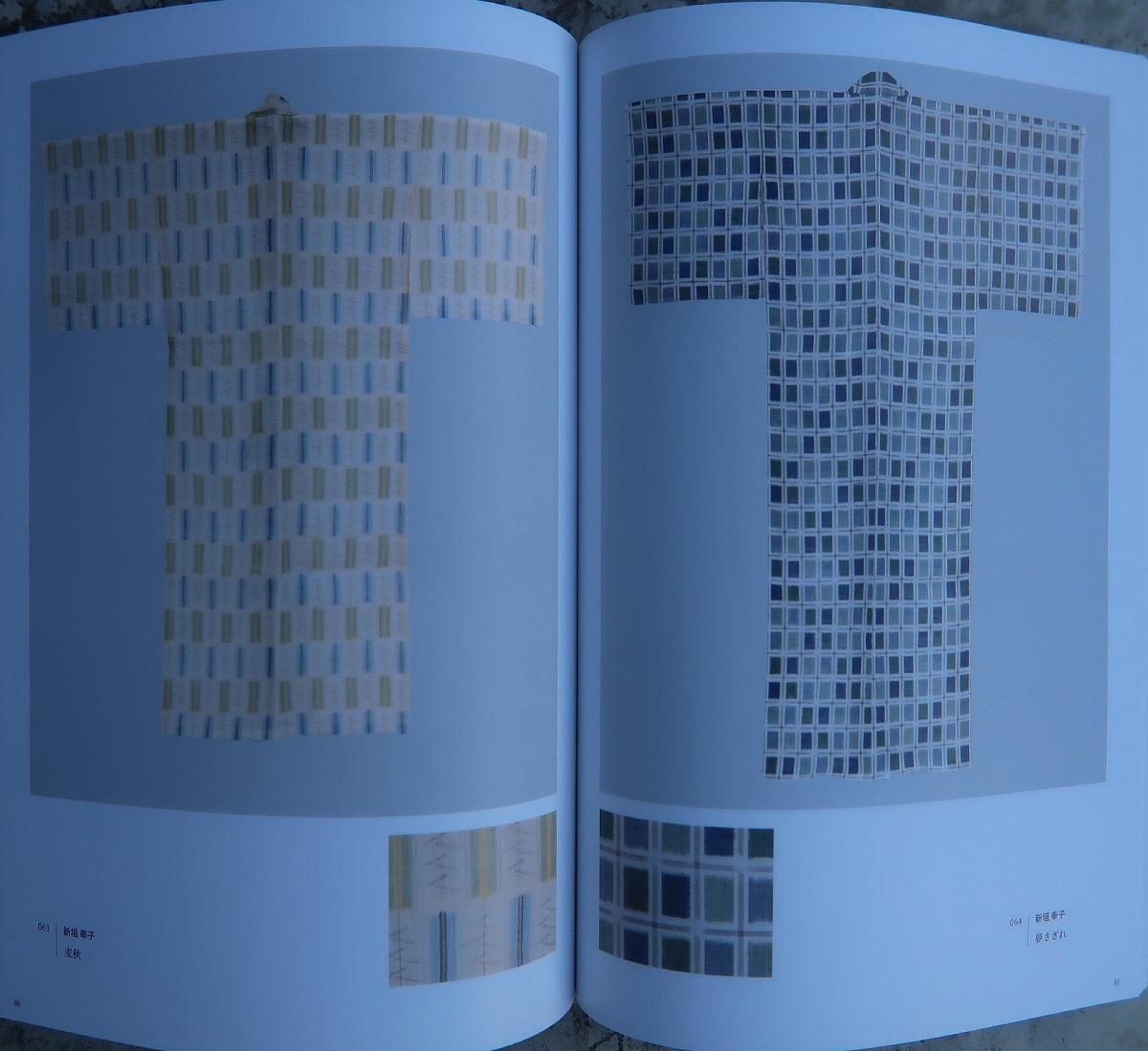

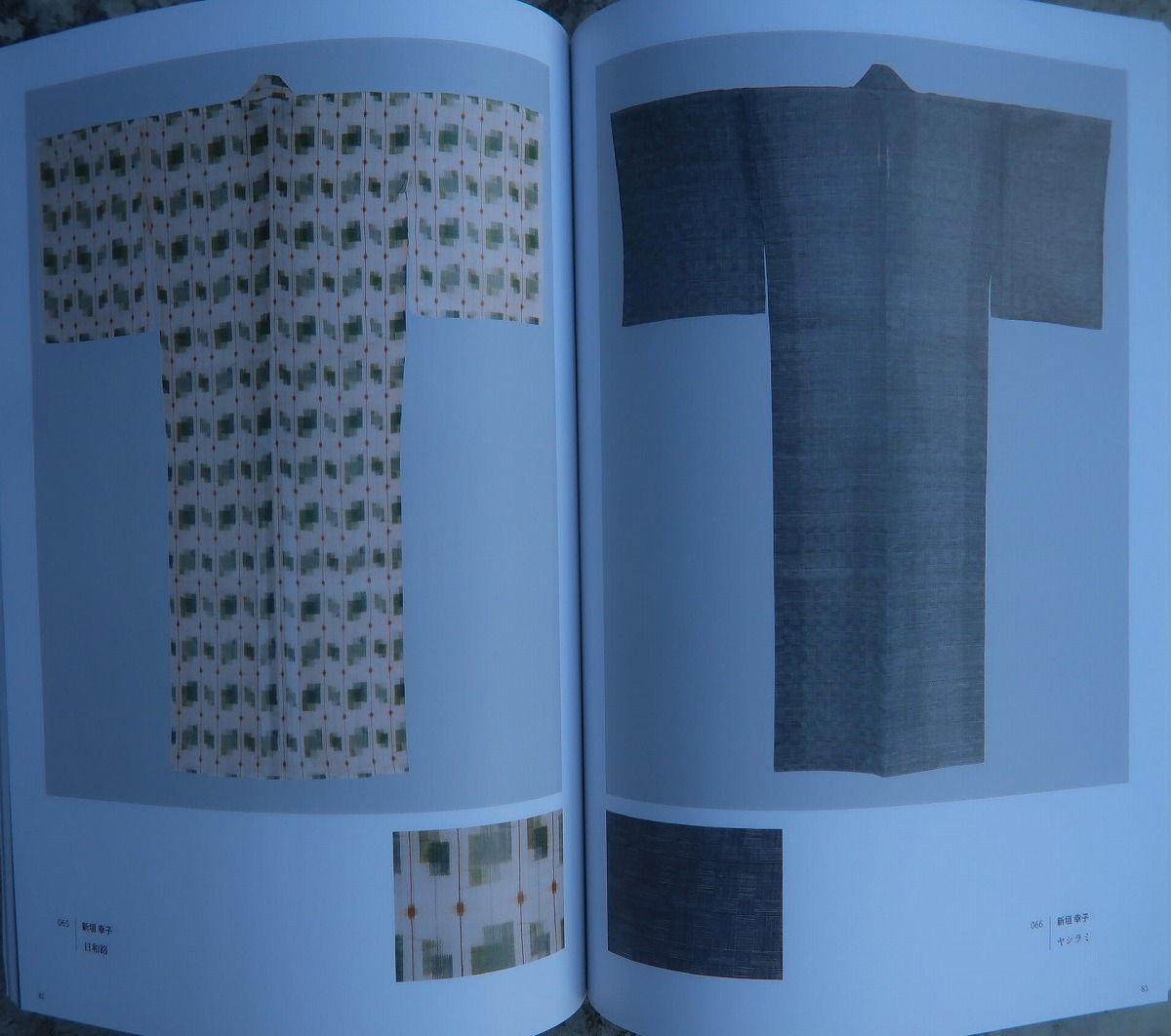

その素晴らしい9名の中でも、八重山上布の新垣幸子氏の苧麻の作品はその美しさが際立っていた。新垣氏は昨日、人間国宝に指定された方である。ほかの方の絹織物よりも、素材としての苧麻が、どれほど美しい繊維であるのかを、味わうことが出来た。

桃原氏はこの織物の他に類を見ない最高級の作品を、八重山博物館が出来たならば、寄贈すると言うことである。その準備のために、収蔵作品の充実という意味で、沖縄の織物を収拾されていると言うことのようだ。今回の作品だけでも、一つの美術館が出来る価値が十分にある。

石垣市民にとってこれほどありがたい話はない。沖縄文化を再認識できる場になるはずだ。未来の観光に必要な文化の核ができると言うことになる。これからの観光には博物館や美術館は必要不可欠な施設になる。文化を味わうためには博物かに行くのが一番だからだ。

一つ残念なことは宮古上布の織物がないことだった。宮古上布の藍染めの品格は、世界に類を見ない最高級のものだと思う。博物館の収集品として、是非何らかの形で、収蔵して貰いたい。確か南嶋民族資料館 には端布帳があったはずだ。

照明や湿度管理など不十分と言える展示であり、少し心配になった。かなり努力はされては居たが、繊細な織りの様子を味わうためには、不十分な環境であった。それが故に本当に手を取るように近づいて見れる、という有り難い側面もあった。布は本当は手に触れなければ分らないものなのだ。

苧麻の味わいはその透けるような意図の繊細さにある。その繊細な糸の淡い染めの味わいは他に類を見ない至宝である。絹の絢爛な光り輝くような美と、芭蕉布の心に染み込んでくるような、滋味ある深い味わいのある美しさが、沖縄の織物の対極に存在する。

その両者に通ずるところがあるのが苧麻の織物の美しさである。苧麻の織物は上布と呼ばれ、沖縄では歴史的に見ると宮古上布が選りすぐれたものであった。琉球王朝ではその上布を年貢として、宮古から上納させていたものだ。宮古上布と八重山上布を並べてみることで、その違いと価値が見えてくるはずだ。

上布というと普通麻織物になる。そのため苧麻の織物を麻の一種というような表記がされているものもある。苧麻と麻は全く違う植物である。日本の三大上布と言えば「宮古上布」「越後上布」「近江上布」。であり、その他として八重山上布、会津上布、能登上布、などがある。

上布というものは布の中で上のものという意味である。綿織物、絹織物が普及する前には、布は麻、苧麻、葛や楮 などから織られていた。数千年の歴史があり、正倉院御物の中にもある。日本の織物を代表したものが麻だった時代がある。

麻の中で特に繊維の細い苧麻を上布と呼んだ。上布は特に尊い織物と考えられていた。苧麻はイラクサ科の多年草である古くから沖縄地方に自生する植物で、40日ほどで生育し、石垣島でもよく見られる。ただし、普通に野生種もあるが、織物に使われる苧麻は背丈が特に高く、長い繊維が取れる選抜種である。

石垣の草は大抵は年4,5回ほど収穫可能。糸を積むところから始まり1つの反物が織り上がるまで、数年かかることも珍しく無いほど、糸績みが大変なものだ。より細く繊維をより合わせ、そのつなぎ目が無いかのように継いでゆく技術が、もう現代の人には不可能だというほどのものらしい。

以前、新聞で読んだ記事なので、正確なところは分らないが、石垣島では上質な苧麻の糸は、すでに糸績み「ぶーうみ」をする人が居なくなったと言うことが書かれていた気がする。それで上布の作家である新垣氏は、最後の糸を一反分大切に保管していると言うことが書かれていた。

一反分を紡ぐためには4ヶ月かかる。一反分の糸の価格が50万円以下では最低賃金に満たないと言うことになる。民芸品の基盤が失われて行く原因はここに

在る。自分や家族のものを織るのであれば、価格が存在しない。そういう環境でなければ、本当の織物は生まれないのかも知れない。

在る。自分や家族のものを織るのであれば、価格が存在しない。そういう環境でなければ、本当の織物は生まれないのかも知れない。

豊川ふみさんと言う方が最後のぶーうみ者。各家の庭にも苧麻が植えてあり、お年寄りが糸績みをしている時代があった。しかし、今では島でただ一人。この道70年になる86歳のおばあ、『豊川ふみ』さんが最後の績み手と言われている。

苧麻のぶーうみは手でより合わせるのだが、苧麻の糸は極めて細い。その細い糸がつなぎ目が分らないほど繊細に撚られていく。このぶーうみの技術が失われつつある。こうした根気仕事はもう日本人には難しくなってきている。新垣氏は素晴らしい織りの作家であるが、それを支える豊川氏も重要な存在なのだと思う。

八重山の方には宮古上布に対して、何か意識があるのかもしれないと思う。宮古上布は上物で、八重山上布は一段落ちると言われた時代があったからだ。しかし、現状で言えば、新垣さんの八重山上布は世界に出しても誇れるものである。現代の織物の最高水準のものだと思う。

そして宮古上布の品格の高い作品と並べてみたいと切に思った。その時に、喜如嘉の芭蕉布と3つ揃って見ることで、沖縄の織物の意味が際立つのではないだろうか。芭蕉布平良敏子さん の素晴らしさは、喜如嘉の織物の家に生まれた、庶民の暮らしからにじみ出た、生活臭である。

宮古上布は王侯貴族の品格である。宮古上布の藍染めの服の持つ、緊張感は別格である。それでは八重山上布はどうなのか。晴れやかで明るい南国の織物である。希望を秘めている美しさである。個人的に言えば、この沖縄の3つの最高峰の織物の中でも一番好きなものになった。

沖縄の織物は本当にすばらしい。必ず未来の沖縄の文化を支えてくれるはずだ。しかし、今消えかかっているものでもある。着物を着る文化が失われているからだ。だからこそ、どこかにこの美術品を保存展示して、沖縄の文化の高さを認識できる場所が必要になる。

沖縄の絵画や沖縄の陶器などあまり評価できない。絵画で言えば中国画のようなものはあるが、沖縄独自なものにまで成熟されたものはないと思う。沖縄らしい伝統というものが感じられないのだ。陶器など戦後沖縄風陶芸というものは表れたがそれ程ではない。その意味では古酒造りの甕にいくらか良いものがあると思う。

沖縄を代表する文化は織物と八重山民謡と琉球舞踊ではないだろうか。染めも確か素晴らしいとは思った、一級品ではあるが、別格という気はしなかった。紅型などいかにも沖縄的なのだろうが、世界の染織から考えれば、普通という範疇ではないかと思った。

紅型の色の晴れやかさは、南の島の祭典の色調なのだろう。紅型の色調は顔料による色調だ。染料ではない。染め物と言っても繊維の上に色がすり込まれたて、載せられている色調だ。琉球文化の中で生まれた 紅型衣装に使われていた色材は、顔料が主体であった。八重山や宮古の文化とは別物に感じる。